来年10月開始の「新たな処遇改善加算」の仕組みについて確認しておきましょう

公開日 2019/01/01

最終更新日 2023/05/01

実績報告の“よくある質問”は別の記事で

こちらの記事は、「特定処遇改善加算」制度創設時に概要を紹介した記事です。

特定処遇改善加算を含む、

令和4年度分の処遇改善加算の実績報告については、下記リンク先の記事にて、よくある質問をまとめてありますので、ぜひご参考にしてください。

【FAQ解説】処遇改善加算「実績報告」のポイント「役員や事務員の給与は入る?」「ベア加算は一時金で払える?」

https://enjie.biz/shogufaq/ 「月8万」という言葉が独り歩きした「新たな処遇改善加算」の大枠が決定

「来年10月の増税実行のタイミングに合わせて、10年以上の介護福祉士の給与を月8万円程度引き上げる財源を準備する」そんな言葉が独り歩きして業界を大きく揺るがせた(or揺るがせている)、新たな処遇改善施策(以降、「新加算」と表記)。

従来の処遇改善加算とは異なる仕組みをつくり、運用することまでは決定していましたが、2018年12月12日に開催された「第166回社会保障審議会介護給付費分科会」において、その全体像・大枠がようやく見えてまいりました。

各社の人財確保・定着にも様々な影響を及ぼしかねない同施策、今回は内容の理解と共に、特に事業者として注視すべき点をポイントとして採り上げ、お届けしてまいります。

「新たな処遇改善加算」の全体像とは

それでは、早速、中身に移ってまいりましょう。

先ずは、新加算の大枠のコンセプトについて確認してまいります。

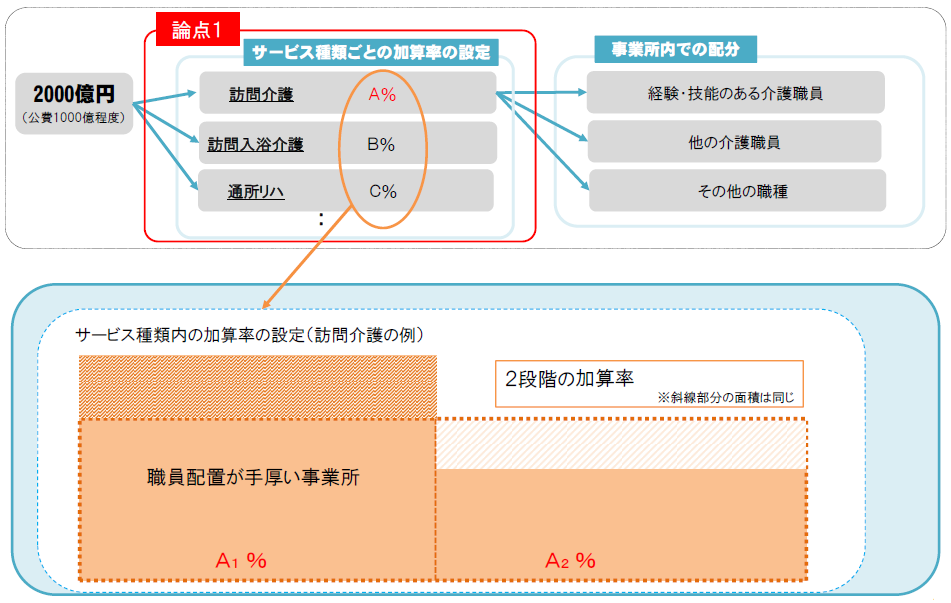

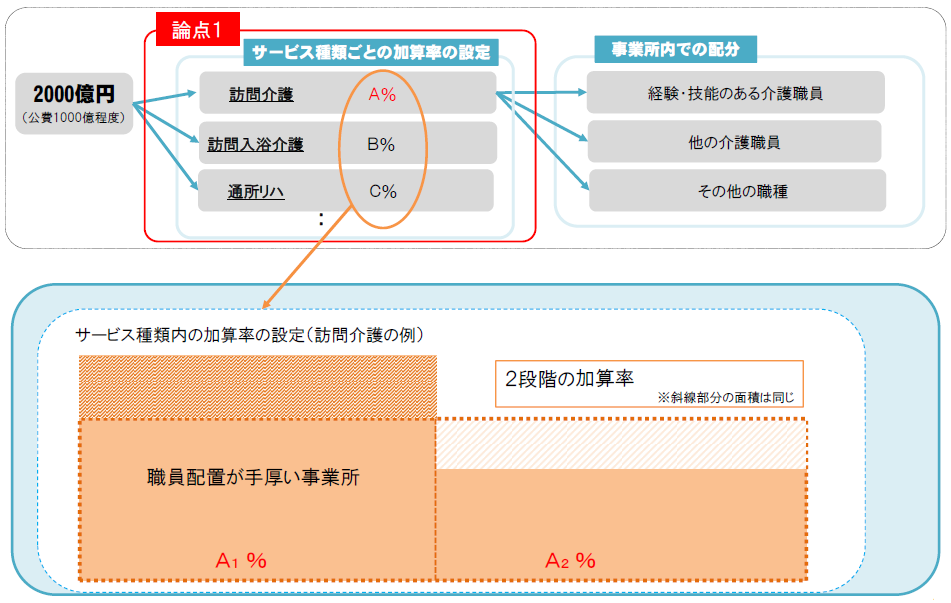

今回の新加算は、「(1)経験・技能のある介護職員に重点化しつつ、介護職員の処遇改善を行う」という当初の趣旨を担保しつつ、「(2)その趣旨を損なわない程度において、その他の職種にも一定程度処遇改善を行う」という特徴を伴っています。

(1)を実現するためには「経験・技能のある介護職員を数多く雇用しているサービス・事業所」に多くの額が行き渡るように配分する必要がある訳ですが、その考え方を如何に仕組みの中に反映させることができるか?というのが、先ずは、論点の1点目。

その上で「その他の職種にも一定程度処遇改善を行う」にあたり、どのような基準を設けることで(1)の考え方を担保していくか?というのが論点の2点目にあたります。上記説明を図で表すとすると、下記になるでしょうか。

※第166回社会保障審議会介護給付費分科会資料より抜粋

【ポイント1:新加算の対象要件について】

- これまでの処遇改善加算と同様のサービス種類を対象とする(=訪問看護・居宅等は対象外)。

- 「①現行の処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を取得している」「②処遇改善加算の職場環境等要件に関し、職場環境等についての改善の取組を複数行っている」「③処遇改善加算に基づく取組について、HPへの掲載などを通じた見える化を行っている」以上3点を満たしている事業者を対象とする。

上記を前提に、「論点1」「論点2」の内容を順に確認してまいりましょう。先ずは論点1のポイントをお伝えしていきたいと思います。論点1のポイントとしては大きく3点が挙げられます。

続いてはいよいよ各論を確認してまいります。

先ずは「経験・技能のある介護職員を数多く雇用している“サービス”に多くの額が行き渡るかどうか」については、次のような考え方が示されています。

【ポイント2:サービス種類ごとの加算率について】

介護職員確保に向けた処遇改善を一層進めるとともに、人材定着にもつながるよう、経験・技能のある介護職員が多いサービスを高く評価することとし、サービス種類毎の加算率は、それぞれの勤続10年以上の介護福祉士(※)の数に応じて設定することとしてはどうか。

※ 現在、介護福祉士の資格を有する者であって、同一法人・会社での勤続年数が10年以上の者

上記内容の通り、新加算も従来の加算と同様、各サービス毎の加算率が設定されることになる訳ですが(詳細の加算率は今年早期に発表予定)、例えば介護給付費分科会では、本議論における参考資料として「(A)全サービス毎の介護職員割合(看護師・療法士・栄養士・事務職等を含んだ全職員中)」「(B)全サービス毎の“勤続10年以上介護福祉士”割合(全介護職員中)」というデータが添付されています。

下記表の通り、(C)=(A)×(B)を行えば「経験・技能のある介護職員を数多く雇用しているサービス」が大枠で見えてきますので、(C)の値を参考に、加算率のウェイト付けが行われるかもしれない、と考えることも出来るでしょう(あくまで現時点における仮説に過ぎませんこと、ご理解下さい。ただ、この論拠に基づけば、例えば新加算の加算率は訪問介護(17.3%)>通所リハ(13.0%)>老健(12.5%)>特養(12.3%)の順に高くなるかもしれません)。

※厚生労働省資料をもとに当社作成

然しながら、多くの方がお気づきの通り、例えば訪問介護を例にとった場合、全ての訪問介護事業所が勤続10年以上の介護福祉士を“17.3%”づつ均等に雇用している訳では決してなく、実際には事業所によって大きなバラつきが生まれている事は明らかです。

他方、だからといって、事業所ごとに“勤続10年以上介護福祉士の割合”を精緻に把握し、その実値に基づいて各事業所に配分していく仕組みが創れるか?となると、そのようなデータを収集する事は不可能に近く、それはそれで現実的ではありません。

そこで今回は、代替策として、下記のような基準が設けられることになるようです。

【ポイント3:サービス種類内の加算率について】

- 同じサービス種類の中であっても、経験・技能のある介護職員の数が多い事業所や、職場環境が良い事業所について、更なる評価を行うこととしてはどうか。その際、現時点で把握可能なデータや、事業所や自治体の事務負担、新しいサービス種類・事業所があることに、一定の留意をする必要。

- 具体的には、介護福祉士の配置が手厚いと考えられる事業所を評価するサービス提供体制強化加算等(※)の取得状況を加味して、加算率を二段階に設定してはどうか。※ サービス提供体制強化加算のほか、特定事業所加算、日常生活継続支援加算

- なお、経験・技能のある介護職員が多い事業所や職場環境が良い事業所を的確に把握する方法について、今後検討を進めることとしてはどうか。

上記方向性が実行されるとなると、サービス提供体制強化加算・特定事業所加算・日常生活継続支援加算といった、いわゆる“体制加算”を「取得しているか」「取得していないか」によって加算率が2段階に分かれてくることになります。

各体制加算の詳細説明については割愛しますが、体制加算を取得していない事業所は今後の取得の是非について、早めに検討を進める必要が出てくるかもしれないことを頭に留めておく必要があるでしょう(下記は上記内容のイメージとして、厚生労働省が作成したものです。こちらも含めて内容ご確認下さいませ)。

それでは続いて論点の2点目、事業所内での配分方法についてです。

新加算については、「リーダー級の介護職員について。

他産業と遜色ない賃金水準を目指し」「経験・技能のある介護職員に重点化しつつ」「介護職員の更なる処遇改善を行うこととし」「その趣旨を損なわない程度において、その他の職種にも一定程度処遇改善を行う」柔軟な運用を認める、という内容が「基本的考え方」として挙げられています。

その前提のもと、下記①②③の3種類に職員を定義した上で、

- 「①経験・技能のある介護職員」・・・・勤続年数10年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、「勤続10年」の考え方については、事業所の裁量で設定できることとする。

- 「②他の介護職員」・・・・「①経験・技能のある介護職員」以外の介護職員。

- 「③その他の職種」・・・・介護職員以外の全ての職種の職員

配分の考え方については下記の通り、ポイントとして1点の整理が為された次第です。

【ポイント4:事業所内での配分方法について】

- 他産業と遜色ない賃金水準を目指し、「①経験・技能のある介護職員」の中に、「月額8万円」の処遇改善となる者又は「改善後の賃金が年収440万円(役職者を除く全産業平均賃金)以上」となる者を設定すること。

- 「①経験・技能のある介護職員」は、平均の処遇改善額が「②その他の介護職員」の2倍以上とすること。

- 「③その他の職種」は、平均の処遇改善額が、「②その他の介護職員」の2分の1を上回らない等一定のルールに基づくこと。

- 小規模な事業所で開設したばかりであるなど(1)を行うことが困難な場合は、合理的な説明を求める。

- 「①経験・技能のある介護職員」、「②他の介護職員」、「③その他の職種」に配分するに当たり、①②③それぞれの区分の平均の処遇改善額で比較することとし、それぞれの区分内での一人ひとりの処遇改善額は柔軟に設定できるようにする。

- 「③その他の職種」については、今般の更なる処遇改善でリーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を目指すものであるため、役職者を除く全産業平均賃金(年収440万円)との整合性に留意し、改善後の賃金額がこれを超えない場合に改善を可能とする等一定のルールを検討。

上記を視覚的にイメージすると、下記のような形になるでしょうか(介護給付費分科会資料より抜粋)。

ポイント4の3)に「等一定のルールに基づくこと」とある通り、上記内容で最終確定と理解するのは早計かもしれませんが、いずれにせよ、上記の様な方向性の基準が来年早期に示される事は間違いないと言えそうです。

早め早めの思考と準備を

以上、介護給付費分科会の資料よりポイントを抜粋してお伝えさせていただきました。

既存職員の定着や新たな介護人財の確保にも影響を及ぼしかねない本情報、経営者・幹部の皆様としては「体制加算を取得するべきかどうか?(未取得の場合)」「上記内容が実行された場合、社内にどのような影響が出るだろうか?」「それらに対する対策は?」「何より、攻めの戦略としてどのように有効活用していくか?」等々、早め早めに頭を働かせておく&準備を進めていくことが重要だと言えるでしょう。

“人財=財産”、私たちも今後、引き続き、本テーマを含め、より有益な情報や事例を入手出来次第、皆様に向けて発信してまいります。

※上記内容の参照先URLはこちら

↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202420_00011.html

それでは続いて論点の2点目、事業所内での配分方法についてです。

新加算については、「リーダー級の介護職員について。

他産業と遜色ない賃金水準を目指し」「経験・技能のある介護職員に重点化しつつ」「介護職員の更なる処遇改善を行うこととし」「その趣旨を損なわない程度において、その他の職種にも一定程度処遇改善を行う」柔軟な運用を認める、という内容が「基本的考え方」として挙げられています。

その前提のもと、下記①②③の3種類に職員を定義した上で、

それでは続いて論点の2点目、事業所内での配分方法についてです。

新加算については、「リーダー級の介護職員について。

他産業と遜色ない賃金水準を目指し」「経験・技能のある介護職員に重点化しつつ」「介護職員の更なる処遇改善を行うこととし」「その趣旨を損なわない程度において、その他の職種にも一定程度処遇改善を行う」柔軟な運用を認める、という内容が「基本的考え方」として挙げられています。

その前提のもと、下記①②③の3種類に職員を定義した上で、

ポイント4の3)に「等一定のルールに基づくこと」とある通り、上記内容で最終確定と理解するのは早計かもしれませんが、いずれにせよ、上記の様な方向性の基準が来年早期に示される事は間違いないと言えそうです。

ポイント4の3)に「等一定のルールに基づくこと」とある通り、上記内容で最終確定と理解するのは早計かもしれませんが、いずれにせよ、上記の様な方向性の基準が来年早期に示される事は間違いないと言えそうです。

著者について