名古屋の介護・福祉業界に強い社会保険労務士法人エンジー/行政書士事務所エンジー/中小企業診断士エンジー

社会保険労務士法人エンジー

地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分

地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分

営業時間 平日:8:30-17:30

営業時間 平日:8:30-17:30

今年も介護・障害福祉の事業所で、処遇改善加算の「実績報告」の時期が近づいてきました。

令和4年度分の実績報告の期限は原則7月31日(当日消印有効)です。

(※ただし、指定権者によって7月31日「必着」としている場合もありますのでご注意ください。)

今回はベースアップ等加算(昨年の「処遇改善支援補助金」から変更)が増えた都合上、様式に変更が加えられているほか、「別紙様式3-3」という新書式も追加されています。

そうでなくても実績報告書の様式には分かりにくい用語や数値が多く、特に開業直後の事業者様は、直前になって混乱するケースが多いです。

当社にも、よくこんな問い合わせがあります。

「勧められるまま加算を取ったものの、何も分からないまま時間が経ってしまった」

「“経験・技能のある介護職員”と“他の介護職員”は何が違うのか?」

「役員や事務職員に支払っていた処遇改善手当は実績に含められないのか?」

「ベースアップ加算は一時金で支払うことはできないのか?」

この記事では、こうしたよくある疑問にお答えしつつ、令和4年度の最新情報を踏まえて、

実績報告書作成のポイントをご紹介していきます。

目次

処遇改善の実績報告書は、お世辞にも「分かりやすい」見た目にはなっていません。

まずは様式ごとに、概要を説明していきます。

まずは従来からある「別紙様式3-2」の記載欄についてです。

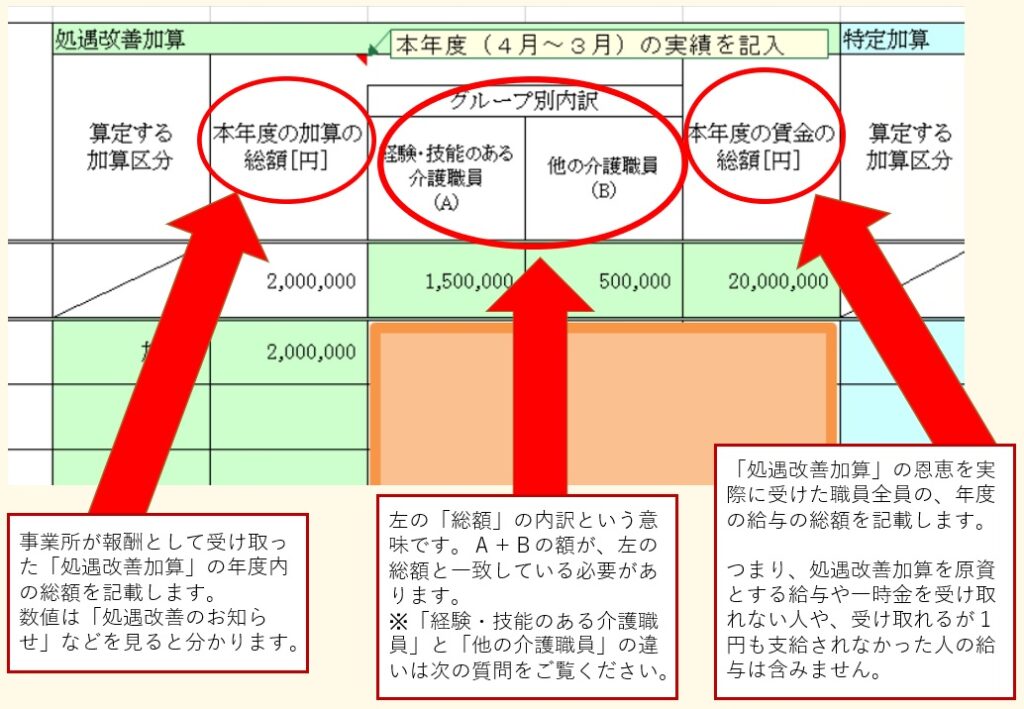

・「本年度の加算の総額[円]」には、事業所が報酬として受け取った「処遇改善加算」の年度内の総額を記載します。

➡ 数値は「処遇改善のお知らせ」などを見ると分かります。

・そのとなり、「グループ別内訳」は、「総額」の内訳という意味です。

A+Bの額が、左の総額と一致している必要があります。

➡ 特定処遇改善加算を取得していなければ、総額と同じ額を「経験・技能のある介護職員(A)」欄に記載しておけば大丈夫です。

・「経験・技能のある介護職員(A)」と「他の介護職員(B)」の違いは次のQ&Aをご覧ください。

・「本年度の賃金の総額[円]」には、「処遇改善加算」の恩恵を実際に受けた職員全員の、年度の給与の総額を記載します。

つまり、処遇改善加算を原資とする給与や一時金を受け取れない人や、受け取れるが1円も支給されなかった人の給与は含みません。

また、「ベースアップ等加算のみを受け取っている事務職員」などの給与も含めてはいけません。

さらに、支給された給与に加えて、後述の「法定福利費等の事業主負担の増加分」を加えることが可能です。

▼特定処遇改善加算の場合

特定処遇改善加算については、右端の「本年度の賃金の総額」を、A・B・Cの職種ごとに集計します。

かつ、各職種の常勤換算人数なども記載する必要があります。この数字は勤務形態一覧表の実績と整合性が取れるように集計しておかなくてはいけません。

今回追加された「別紙様式3-3」は、ベースアップ等支援加算が、

その名の通り介護職員の給与の「ベースアップ」に使われたか?を判定するのが主な役割です。

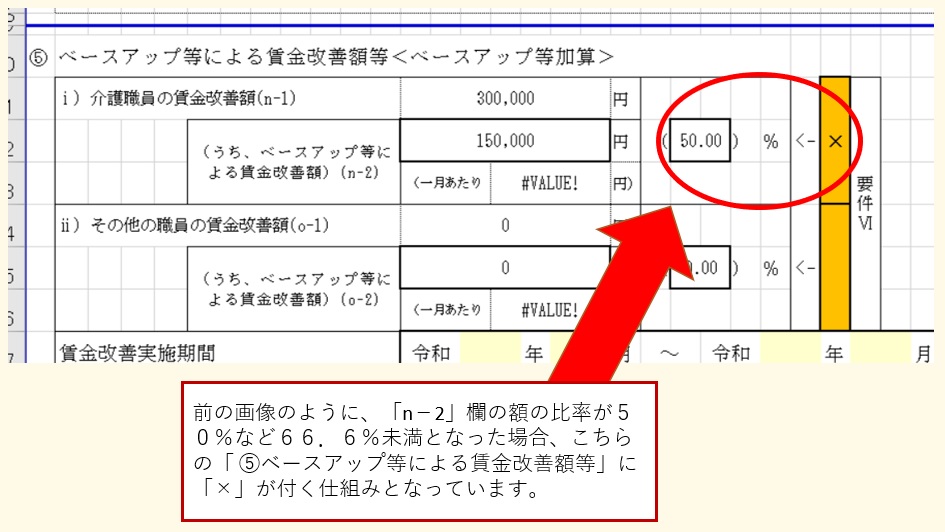

具体的には、加算額の「3分の2」以上が「ベースアップ」に配分されていることを示さなくてはいけません。

というのも、これまでの処遇改善加算、特定加算では、極論、「全額を一時金に充てて支払う」とか、「年始手当手当」のように臨時に支払われるような手当に充てる、ということも可能でした。

しかし、それでは「介護・障害福祉は月給が安い。だから処遇改善のための資金を、報酬への加算として配る」という政策目標が十分に果たされていませんでした。

そのためベースアップ等支援加算では、その加算額の3分の2=66.6%以上を、

「基本給」や「(毎月支払われる)手当」で支給することを求めています。

賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等(※)に使用することを要件とする。

処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)

※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000953647.pdf

▼具体的には、「n – 2」と「o – 2」の欄に、

「基本給」や「(毎月支払われる)手当」として支給した金額を入力します。

「一時金や(数カ月ごとに払われる)手当」で支払った額は、ここには含めません。

▼毎月支払われる手当で支給するということは、就業規則(賃金規程など)への規定も必要である、ということになります。

なお、この「決まって毎月支払われる手当」ですが、金額が毎月変動する手当であっても差し支えありません。

例えば、「業績手当」や「(深夜割増分とは別の)夜勤手当」のような名称で、勤怠実績や業務量に応じて金額が増減する手当にベア加算分を充てることもできます。

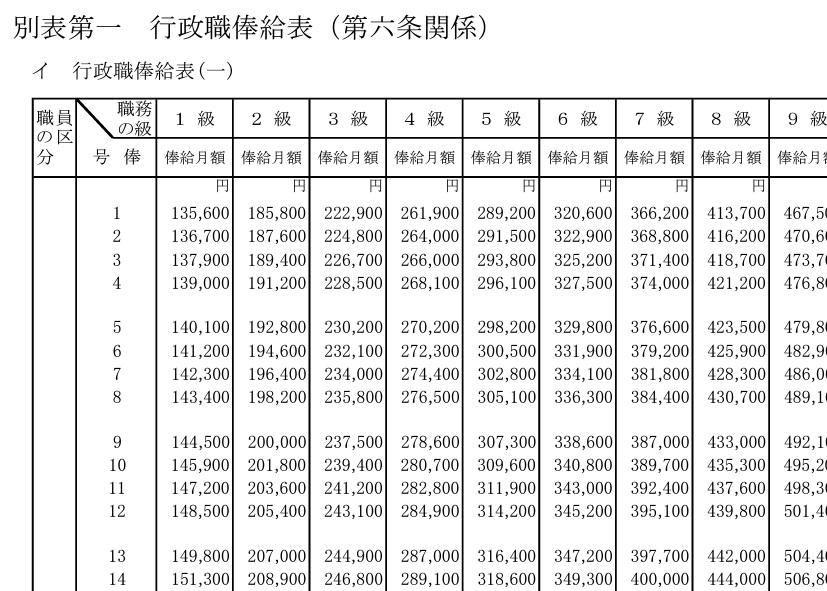

「ベースアップ」という用語はそもそも、「企業が基本給の水準を一律に引き上げること」を指す経済用語です。

(「ベースアップとは きょうのことば」日本経済新聞)

下記のような賃金テーブルを全体的に底上げし、全ての級・号で例えば一律1000円を増額することを一般的に「ベースアップ」と呼んでいます。毎年3月のニュースで、「○○会社は3%ベア実施」という場合、この賃金テーブルの底上げを意味しています(若手の給与を重点的に引き上げるなど、増額幅は一律でないこともあります)。

一方で、ベースアップ等支援加算でいうところの「ベースアップ等」は、「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げであり、金額が毎月変動する手当であっても差し支えないということで、厳密には意味合いが異なっているため、注意しておきましょう。

特定処遇改善加算や、ベースアップ等支援加算の実績を記載するにあたって、最初の関門となるのがこれら「ABC」ではないでしょうか。

「経験・技能のある介護職員(A)」について、行政の回答を確認してみましょう。以下は、名古屋市のQ&A資料からの抜粋です。

Q:経験・技能のある介護職員のグループ分けについてどのように設定すればよいか

A:介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数10年以上の介護職員を基本とし、他法人での経験年数を含めることや、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業所の裁量で設定することとなる

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/_files/00108225/tokuteishogu-qa.pdf

続いて下記は、兵庫県のQ&A資料からです。

Q1:Aグループ「経験・技能のある介護職員」の基準はどのようなものか。

A1:介護福祉士の資格を有することは必須であるが、勤続10年以上の考え方については事業所の裁量により柔軟な設定が可。Q2:介護職として10年以上の経験があっても、介護福祉士でなければBグループ「他の介護職員」という扱いになるのか。

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/documents/04-1syogukaizen2.pdf

A2:お見込みのとおり。

要約すると、

「経験・技能のある介護職員(A)」とは、

介護福祉士の有資格者であり、かつベテランだったり優秀だったりする人物を、各事業所で独自に定義付けして決定すればよい

ということになります。

結果として、

Aの定義に該当しない介護職員は全員が「他の介護職員(B)」に該当することになります。

最後に、「その他の職種(C)」にはどこまでが含まれるのかを解説します。

再び、名古屋市の資料を見てみましょう。

Q:その他の職種について、人員基準に規定された職種のみか、規定されていない職種(事務員等)を含むか

A:加算対象の事業所の業務に従事していれば、人員基準に規定されていない職種も含むことができるQ:居宅介護支援事業所の介護支援専門員を「その他の職種」に含めることはできるか

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/_files/00108225/tokuteishogu-qa.pdf

A:特定加算の算定対象サービス事業所における業務を行っている判断できる場合には、その他職種に含めることができる

つまり、ケアマネや看護職員、事務員も、「対象の事業所における業務」を行っているならば、加算対象となるということです。

※ただし、「その他の職種」の職員にベースアップ等支援加算を配分した結果、その職員の額面年収が440万円を超えるような配分の仕方はできません。

障害福祉の事業所の場合は、「経験・技能のある介護職員(A)」の定義が上記と若干異なっています。

というのも、介護福祉士の資格が必須ではありません。

その他、事業所で「A」該当者を独自に定義できる(定義しなくてはいけない)点などは、介護事業所と同様です。

「介護職員以外に、どこまで処遇改善を配分できるか」は非常に多く寄せられる質問です。

事務職員については、前のQ&Aに記載したように、「対象の事業所の業務に従事」していて、年収440万円以下などの規定に抵触しなければ、「その他の職種(C)」での支給が可能です。

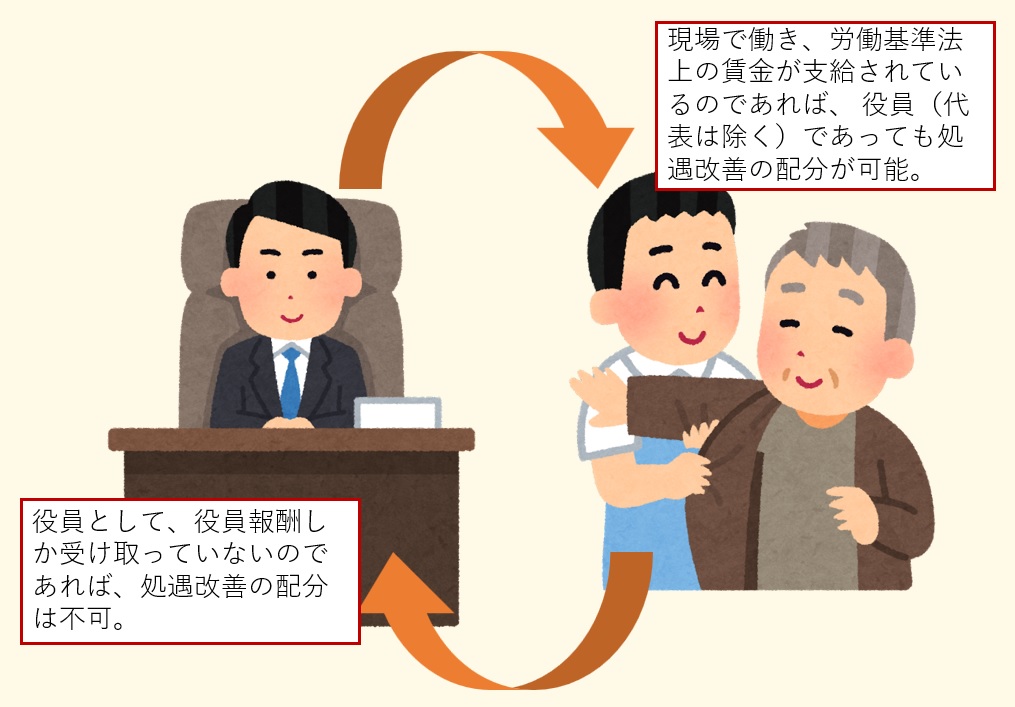

判断に悩むケースの多いのが、役員についてです。

認められるのは、法人の代表以外の役員が現場業務に入り、「賃金」が支給されている分についてとなります。

名古屋市の資料で簡潔にまとめられています。

Q:法人代表者が訪問介護員として従事している場合、賃金改善の配分対象者としてよいか

A:訪問介護員として賃金が支給されていれば対象となるため、使用人兼務役員は対象となり得るが法人代表者は対象にはならない

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/_files/00108225/tokuteishogu-qa.pdf

また下記は、宮城県の資料からの抜粋です。

Q:役員が介護職員として働いているが,役員報酬しか受け取っていない場合,その者は(特定)処遇改善加算の対象となるのか,対象外となるのか。

A:現状として役員報酬しか受け取っていないとしても,賃金改善分を,労働基準法上の賃金で支給するのであれば対象としてよい。(手当による支給など)【厚生労働省回答】

よって,介護職員として勤務している時間があるのであれば,現行の処遇改善加算及び特定処遇改善加算の両方において対象とすることができる。また,その他の職種(看護職員等)で勤務している時間がある場合は,Cのグループに配置することができる。

https://www.pref.miyagi.jp/documents/8941/752940.pdf

いわゆる「兼務役員」(従業員として働く役員)であり、

役員報酬だけでなく賃金の形での支給分に限り、処遇改善を充てることができます。

介護・障害福祉の経営者の方であれば、

「知り合いの会社で、処遇改善分の大半を役員に支払ったらしい」

という話を耳にする機会があるかと思います。

そういったケースでは、役員も現場に(介護業務に)入っていて、労働の対価としての「賃金」を支給している、という形をとることが前提となっています。

役員報酬だけの方に支払うと、運営指導(実地指導)などの際に分かってしまいますので、注意が必要です。

最低賃金をみるにあたって、処遇改善分を含めて最低賃金を上回ってさえいればよいのか?というこちらの質問、「処遇改善」の趣旨からすれば好ましくないことではありますが…

厚生労働省としては、「処遇改善分を除くと最低賃金を下回る」という状況を否定していません。

Q:最低賃金を満たしているのかを計算するにあたっては、介護職員処遇改善加算により得た加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるのか。

A:介護職員処遇改善加算により得た加算額を、最低賃金額と比較する賃金に含むか否かについては、当該加算額が、臨時に支払われる賃金や賞与等として支払われておらず、予定し得る通常の賃金として、毎月労働者に支払われているような場合には、最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるが、当該加算の目的等を踏まえ、最低賃金を満たした上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい。

平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/qa6.pdf

「最低賃金を満たした上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい」ということは、

「望ましくはないが、処遇改善分を除くと最低賃金を下回ってもよい」ということになります。

ただし、指定権者(自治体)によって独自の判断をしている場合もあるため注意が必要です。

実際に、愛知県では下記のように言い切っています。

(加算分を含めない)通常の賃金水準は、愛知県の最低賃金以上であることが必要です。

福祉・介護職員の処遇改善に関する加算について https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/0000061716.html

一方で、名古屋市については、厚生労働省の見解に準じた回答をしています。

Q:特定加算による賃金改善…(中略)…で最低賃金額を上回ることにしてもよいか。

A:現行加算や特定加算により最低賃金額を上回ることは可能であるが望ましくはない職員に対して賃金改善の方法を説明する必要があることを踏まえ、特定加算分を抜いても最低賃金額を上回るかどうかは適切に判断すること

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/_files/00108225/tokuteishogu-qa.pdf

計画書や実績報告書に小さな文字で、下記のような記載があります。

「本年度の賃金の総額」には、賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる

「法定福利費等の事業主負担分」とは、社会保険料(厚生年金、健康保険、介護保険のほか、雇用保険、労災保険の保険料)などの会社負担分のことです。

賃金総額=「従業員に実際に支払った額」+「法定福利費の会社負担額」

であることに注意しましょう。

その上で、国としては下記の算式を「標準」として算出する、としています。

「加算前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「加算前年度における賃金の総額」×「基準翌年度から加算当年度までの公定価格における人件費の改定分」

「公定価格に関するFAQ(よくある質問)(ver.21)」https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/kouteikakaku/zenbun21.pdf

要するに、「前年度の賃金総額に占める法定福利費会社負担分のパーセンテージ」を、「今年度に従業員に支払った処遇改善額の総額」に乗じて得られる額が、「賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分」です。

ただし、上記はあくまで「標準」であり、別の計算式を用いることも可能です。

そもそも、開業直後の事業所では、「前年度の法定福利費」が存在しないため、上記の算式が使えません。

そこで社労士法人エンジーでは、当年度の社会保険の料率をもとに算出する方式をお勧めしています。

処遇改善加算の計画・実績の提出代行をご依頼頂いた顧問先様限定で、法定福利費の相当額を自動計算するツールも配布しています。

既に解説したように、ベースアップ加算は、加算額の3分の2以上を、「基本給」や「(毎月払われる)手当」など月給で支給する必要があります。

しかし、そのことを知らずに「月給の引き上げを行わなかった」という事業所もあるかもしれません。

2023年4月時点では、行政からそのような事態を想定した通達などは特に出されていません。

ただ、ベースアップ加算の前身として2022年2月~9月に実施されていた「処遇改善支援補助金(処遇改善臨時特例交付金)」では、「加算額の3分の2」を月給で支払っていなかった場合に、一時金での支払いを認めるという対応が特例的に認められたケースがあるようです。

同様の対応が認められるかは不透明ですが、当時は「補助金(交付金)」で、今回は報酬への「加算」ですので、より厳しく審査されて加算額の返戻などを求められる可能性も否定できません。

「知らなかった」では済まされないだけに、最初から制度についてきちんと理解した上で加算を取得しなくてはいけません。

もしくは、介護・障害福祉に精通した専門家に代行を依頼するのが確実です。

処遇改善加算は、年々制度が複雑化しています。

3つの加算制度、「A、B、C」の職員分類、就業規則や法定福利費との関連性、労働基準法や最低賃金法など労働法規との関連性、行政機関とのやり取り、制度の改廃のキャッチアップ…

これらにきちんと対応していくには、介護・障害福祉に精通した専門家に委託することが手っ取り早い手段です。

選択肢としては、当社のような社会保険労務士や行政書士の事務所のほか、請求代行事業者などが、処遇改善の代行サービスを行っています。

ただ、スポット(単発)での依頼の場合、結局は代行委託後も「自分で帳簿をそろえてほしい」「必要書類が足りないので追加料金が必要」などといったトラブルが発生しがちです。

介護・障害に特化している社会保険労務士法人エンジー・行政書士事務所エンジーなら、労務顧問料と少額のオプション料金で、安心・確実に代行業務を承ります。

特に、愛知県・名古屋市ほか近隣自治体については、独自基準などの情報にも強みを持っています。

また、処遇改善加算については…

☑ 専任の担当者を配置。

☑ 独自の集計ツールで、「いつ誰にいくら処遇改善分を支払ったか」「あといくら支払えば処遇改善分を配分しきれるか」「法定福利費相当額がいくらか」がいつでも分かる。

☑ RPAツールを活用し、集計や転記のミスなく計画書・報告書を作成。

こんな体制を整えています。

介護・障害福祉でお悩みなら、社会保険労務士法人エンジー・行政書士事務所エンジーにお気軽にご相談ください。

「処遇改善加算」取得・管理のサポートについてはこちらのページから!

\ 6月中に顧問契約いただければ、22年度実績報告も対応可能! /

~エンジーならではの4つの特徴~

【1:社会保険労務士・行政書士のダブルライセンス事務所】

→労務管理、介護保険サービス、障害福祉サービスに関する専門知識が豊富!

【2:介護・障害に特化】

→顧問先は100社以上!最新情報も欠かさずチェック。

的確なサポートをしています!

【3:処遇改善や指定申請などの代行実績が豊富】

→継続的に代行を委託して頂けているのが信頼の証です!

【4:顧問先様限定の「エンジーからのお知らせ」で最新情報を随時配信】

→続々と変更される介護・障害福祉に関する制度や行政からの情報を、分かりやすく・タイムリーにお伝えしています。

初回無料のウェブ相談も行っています。料金などの詳細も含め、ぜひお気軽にお問い合わせください(質問のみの問い合わせは対応できない場合があります)。

著者について