名古屋の介護・福祉業界に強い社会保険労務士法人エンジー/行政書士事務所エンジー/中小企業診断士エンジー

社会保険労務士法人エンジー

地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分

地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分

営業時間 平日:8:30-17:30

営業時間 平日:8:30-17:30

公開日 2019/11/01

最終更新日 2020/01/21

2021年度法改正に向けての論点整理を行う“介護保険部会”が進みつつある2019年10月。

そんな折、財政的観点から次回法改正に釘を刺すかの如く“財政制度分科会”が10月9日(水)に開催されました。“国の金庫番”とも呼べる財務省が介護業界に対し、どのような改革案を突き付けているのか?今回は財政制度分科会の資料から論点を採り上げ、お届けしてまいります。

では、早速、中身に移ってまいりましょう。

財政性分科会の資料においては、「論点」→「(論点を踏まえた)改革の方向性(案)」という構成で介護分野では8点のポイントが公表されています。

約半年前にも同会が開催されており、前回と被る内容も多く含まれていますが、再確認の意味も含め、是非、一つ一つに対して目を通してみていただければ幸いです。

では早速、一番目の論点に入ってまいります。

↓

【改革の方向性(案)】

居宅介護支援におけるケアマネジメントに利用者負担を導入すべき。

また、ケアマネジメントの質を評価する手法の確立や報酬への反映と併せ、利用者・ケアマネジャー・保険者が一体となって質の高いケアマネジメントを実現する仕組みとする必要。

今まで“問題提起→流案”を繰り返してきた本テーマですが、次回法改正時にはいよいよ決着がつく可能性もあろうかと思います。

「1割負担、2割負担といった方法ではなく、例えば月額500円など定額制でも良いのではないか」等という意見も出ており、今後も議論の流れを追いかけていく必要があるかもしれません。続いて、次の論点に移ります。

↓

【改革の方向性(案)】

論点1と同様、幾度も問題提起されてきた同テーマですが、前回の提起内容と比較すると、内容面においての変化を見て取ることが出来ます。

2019年4月23日に開催された財政制度分科会においては、本テーマにおける「改革の方向性(案)」について、下記のような文言が記載されていました。

「要支援者向けサービスの地域支援事業への定着・多様化にも引き続き取り組むとともに、軽度者のうち残された要介護1・2の者の生活援助サービス等についても、第8期介護保険事業計画期間中の更なる地域支援事業への移行や、生活援助サービスを対象とした支給限度額の設定又は利用者負担割合の引上げなどについて、具体的に検討していく必要。」

4月23日(≒約半年前)には「生活援助サービス等についても」という表記だったものが、今回は「生活援助型サービスをはじめとして」に変更となっていることを考えると、「先ずは生活援助型サービスから改革を進めていこう」と“段階的革新”の方針を財務省が新たに打ち出した、と理解することも出来なくはないかもしれません(あくまで筆者の勝手解釈ですが)。

また、その改革アイデアについても、従前は「第8期介護保険事業計画期間中の更なる地域支援事業への移行や、生活援助サービスを対象とした支給限度額の設定又は利用者負担割合の引上げなど」と幾つかの案が配列的に記されていましたが、今回は「全国一律の基準ではなく地域の実情に合わせた多様な人材・多様な資源を活用したサービス提供を可能にすべき」と一点に絞られていることから、“総合事業への移行”を確信の本丸に据えた、と理解することが出来るでしょう(繰り返しになりますが、あくまで筆者の勝手解釈です)。

続いて、次の論点に移ります。

↓

【改革の方向性(案)】

「従前相当のサービスが中心では社会保障費の合理的圧縮が実現し難い中、(従前相当より単価が低く済む)基準緩和型サービスの拡大に一層拍車をかけていくべき」という財務省の意向を見て取ることが出来ます。事業者としては“基準緩和型でも持続できるサービスモデル”を早めに検討する必要があるでしょう。

では、次の論点に移ります(次の論点については、4・5をまとめてコメントを加えさせていただきます)。

↓

【改革の方向性(案)】

↓

【改革の方向性(案)】

端的に言えば、「“実行しました”というプロセスで見るのではなく、“成果を出しました”という結果(=アウトカム)で判断する指標を増やす必要がある」ということ、そして、「頑張って成果が創出出来ればその分だけプラスに予算を付ける一方、頑張らなくても(or頑張れなくても)現状と比較して財政的にマイナスにはなることはない」という現在の仕組みを見直し、「頑張らなければ(or頑張れなければ)通常配分されていた予算総額がマイナスになる(=ディスインセンティブ)」ような仕組みを導入することによって、自治体の変革スピードを促進させるべき、ということかと思われます。恐らく市長会は猛反発すると思われますが、重要な論点として今後の動静を見守る必要があるでしょう。

では、次の論点に移ります。

↓

【改革の方向性(案)】

財政的な観点から考えれば「直接的受益者である利用者の負担率上昇」という施策はごく自然な(といいますか、止むを得ない)事であるのようにも思いますが、本施策が実行された暁には利用控え等、現場の経営に少なからず影響を及ぼしてくるかもしれません。

こちらも今後の議論の動向を注視しておく必要があるでしょう。では、次の論点に移ります。

↓

【改革の方向性(案)】

公平性、という観点から考えれば、実行される可能性が高い、と考えて差し支えないかもしれません。

では、最後の論点に移ります。

↓

【改革の方向性(案)】

「年金額が低くても、預貯金が500万円程度があれば10年居住が可能(特養の平均入所期間は約4年間。約8割は5年未満で退所)」という財務省試算から考えると、「基準を1,000万→500万に引き下げるべき」

という論点が次回の法改正時に議論される可能性が高い、と考えることが出来るでしょう。

以上、財政制度分科会内の資料「社会保障について」より、介護事業者に直接関係のある部分から論点を幾つか抜粋してお伝えさせていただきました。

本内容は国全体の方針ではなく、あくまで「財務省」という一省庁の意見である、ということはしっかり認識しておく必要はあろうかと思いますが、それでも10%への増税が実行され、「財政健全化」が待った無しとなっている我が国としては、財務省の挙げる声に一定の重みがあることも否めない事実だと思われます。

事業者としては上記内容を踏まえつつ、「もしこれらの施策が実行された場合にどう対応するか?」について事前に頭を働かせておくことが重要だと言えるでしょう。

私たちも今後、引き続き、本テーマを含め、より有益な情報や事例を入手出来次第、皆様に向けて発信してまいります。

※上記内容の参照先URLはこちら↓

公開日 2019/10/01

最終更新日 2020/01/21

「経済財政運営と改革の基本方針2019(いわゆる“骨太方針2019”)」に明文化されて以降、多くの介護経営者様が意識されるようになり、頻繁に質問をお受けするようになった“保険者インセンティブ”(正式名称:保険者機能強化推進交付金)。

2017年度に交付された「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(いわゆる“地域包括ケアシステム強化法”)」において、「高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた保険者の取組や都道府県による保険者支援の取組が全国で実施されるよう、PDCAサイクルによる取組を制度化」することが定められ、その一環として「市町村や都道府県の様々な取組の達成状況を評価できるよう客観的な指標を設定し、」「その達成状況に応じて財政的インセンティブを付与する」ことが2018年度より開始された、この動きを以てして“保険者インセンティブ”と呼んでいる訳ですが、「では、具体的にどのような指標に基づいて評価されているのか」については以外にもご存じない、と言った方が数多くいらっしゃるのではないでしょうか。

2019年度の“保険者インセンティブ”評価指標の概要と共に押さえるべきポイントについてピックアップし、皆様にご紹介してまいります。

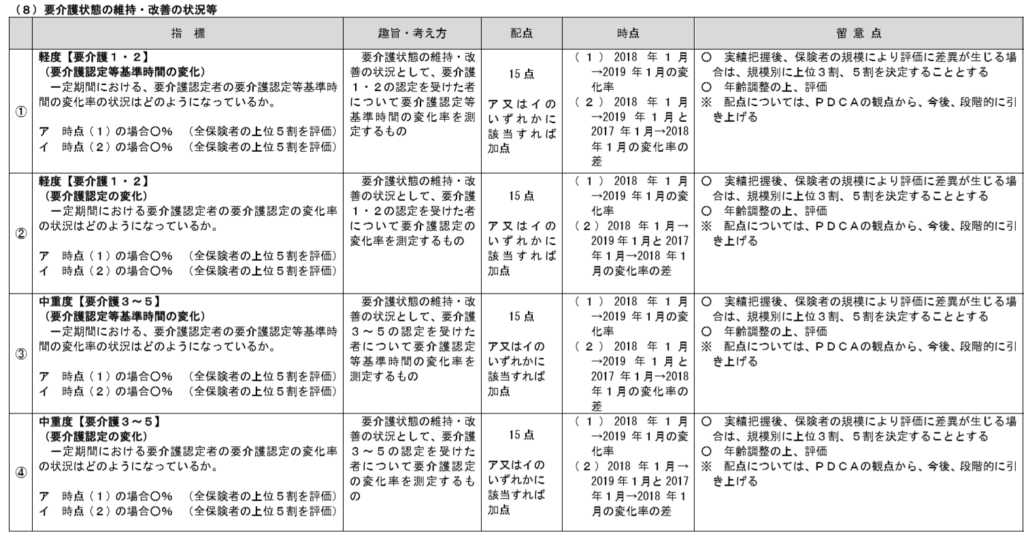

では、早速、中身の確認に移ってまいりましょう。先ずは、評価指標の概要についてです(重点項目を分かりやすく理解するために、2018年度と比較する形をとりました)。

※2018年度・2019年度保険者機能強化推進交付金評価指標をもとに当社作成

上記の通り、2018年度は「612点満点」2019年度は「682点満点」で評価指標が構成されており、2019年度は2018年度に比べて全体として満点が70点(682点-612点)高くなっています。

評価項目については2018年度・2019年度共に変わらず、大項目は3項目(=「1.PDCAサイクルの活用による保険者機能の強化に向けた体制等の構築」「2.自立支援、重度化防止等に資する施策の推進」「3.介護保険運営の安定化に資する施策の推進」)となっており、2、3についてはその下に更に中項目が設けられています(この項目も2018年度・2019年度共に変わらず)。

次に、2019年度と2018年度を比較する形で各項目ごとの配点比率を見ると、大項目1は97.6%と下がっている一方、大項目2は117.5%、大項目3は118.6%と上昇しています。

また、大項目2と大項目3における中項目に目を移してみると、配点比率が100%を超えている項目が全部で6項目(=2-(1)、2-(5)、2-(6)、2-(7)、2-(8)、3-(2))となっており、これらの数値全体を見渡す限り、2019年度においては特に上記6項目の強化にウェイトが高く設定されている(=国が上記6項目の更なる強化を各保険者に求めている)、と捉えることが出来るでしょう。

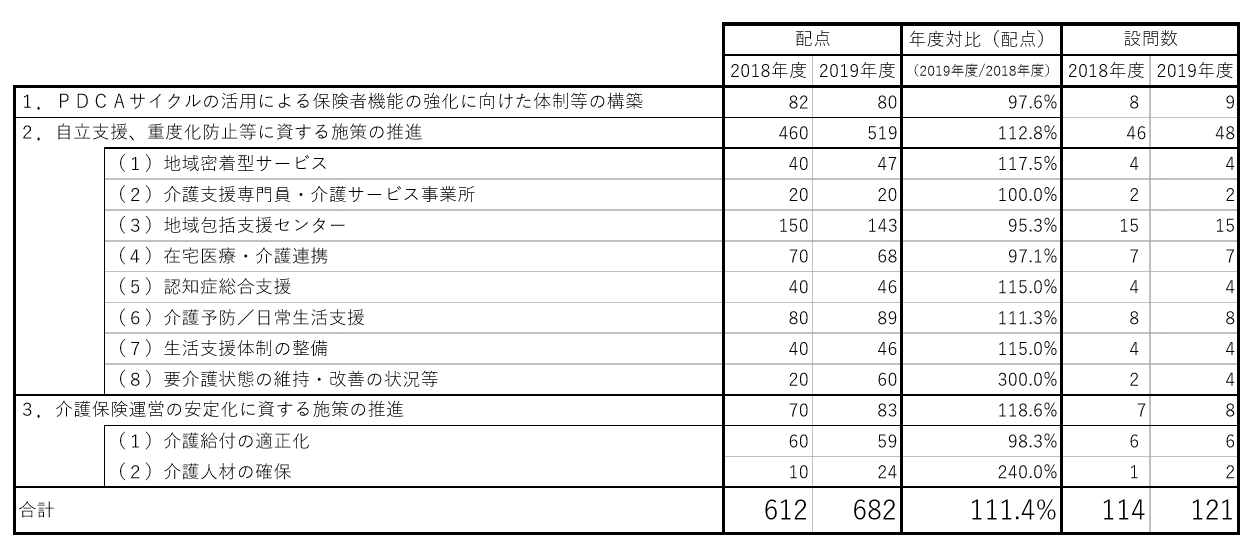

さて、そのような視点に基づき、本来であればこの6項目各々の内容について確認を行いたいとことなのですが、紙幅の関係上、ここでは最も配点比率が高まっている2-(8)についてのみ内容を確認しておきたいと思います(下記)。

上記の通り中項目「要介護状態の維持・改善の状況等」においては「軽度」「中重度」各々の分類において「要介護認定等基準時間の変化率」「要介護認定の変化率」の2つの数値を求めることとされており(時点(1)・時点(2)の2パターン)、その数値の上位5割の保険者には各15点が加算されることになっています(逆に言えば各々の数値が上位5割に入らなかった場合、点数は「0点」になってしまいます)。

一方、これらの数値において上位5割に入るような数字を叩き出すためには自治体の努力だけでは到底難しく、実際にサービス提供を行っている介護事業者に対しても何らか、各自治体毎に独自にインセンティブを設定してくる可能性もあるでしょう(例えば神奈川県川崎市が取り組む「かわさき健康福寿プロジェクト」においては、2019年7月1日時点と2020年7月1日時点とを比べてご利用者の要介護度が改善した場合には、事業者に5万円程度/人の報奨金が出る、というユニークな取り組みが既に数年前からスタートしています)。

以上、保険者機能強化推進交付金(2019年度市町村版)の評価指標の概要、並びに配点比率が2018年度比で最も高まった項目の内容についてお伝えさせていただきました。

2018年度・2019年度においては交付金の総額が200億円に設定されている現状ですが、来年度はその予算額を400億円まで引き上げることが議論されている等、国としてもこの“保険者インセンティブ”の取り組みを重視していることがうかがえます。

他方、現状においての交付金振り分けは絶対評価方式(=評価点数を中心とした指数に基づいて予算を全参加自治体に振り分け)となっていますが、将来的には相対評価方式の下、“ディスインセンティブ(=(相対的にみて)成果を上げた自治体には予算を多めに振り分けるが、(相対的にみて)成果が低かった自治体には(結果として)従来下りてきていた予算よりも削減される)”の導入についても2021年度法改正を照準に議論が展開されています。

もし、それらの仕組みが導入されるとなると、自治体は本評価指標の達成にますます積極的にならざるを得なくなり、項目によっては事業者に成果に合わせたインセンティブを設定してきたり(=前述の川崎市のような仕組みを導入するetc)、或いはディスインセンティブを設定してきたり(=国が自治体に対して検討しているのと同様に)、というケースも十分に考えられます。

その意味でも事業者の皆様としては、先ずは評価指標の内容全体にしっかり目を通した上で「自社に影響を及ぼしそうな指標」「自社が貢献できそうな指標」等についてピックアップし、早めに準備・整備を行っておく必要があると言えるでしょう。

私たちも今後、引き続き、本テーマを含め、より有益な情報・事例等を入手出来次第、皆様に向けて発信してまいります。

※紙幅の都合上、今回は「2-(8)要介護状態の維持・改善の状況等」の指標しかご紹介できませんでしたが、是非、その他のすべての指標に目を通してみていただければと思います。関心をお持ちになられた方は、下記よりダウンロード下さいませ。

2019年度保険者機能強化推進交付金(市町村分)に係る評価指標

↓

http://carebp.com/file/2019hokenja-incentive.pdf

公開日 2019/09/01

最終更新日 2020/01/21

『「〇〇状態の要介護高齢者に、△△ケアを提供すれば、◎◎という効果が得られる」というような、“根拠に基づく介護サービス”が確立されれば、“自立支援に資するサービス提供”“介護現場の負担軽減(効率化)”等が実現できるだろう』──そのような期待のもとに現在、国で積極的に議論されている「科学的介護」。

そんな折、先月の7月16日には「科学的裏付けに基づく介護に係る検討会」取りまとめ報告書(以下、「本報告書」と表記)が公表されました。本報告書では、介護に関するサービス・状態等を収集する新たなデータベース「CHASE(=Care, HeAlth Status & Events)」の 2020 年度本格運用開始を目指し、現場の負担も考慮しながら「CHASEにおいてどのようなデータを収集することが有効・有益なのか?」について議論を行ってきた結果がまとめられています。

本情報を是非、事前に皆様にご認識いただきたく、特に事業者に大きく関連してくるであろうポイントをピックアップし、皆様にご紹介してまいります。

では、早速、中身に移ってまいりましょう。この場では大きく2点、即ち「ADLの評価指標」「認知症の評価指標」について確認を進めてまいりたいと思います。先ずはADLに関する情報集項目についてです。本テーマについて、本報告書の中では次のような文言が記載されています 。

上記を確認する限り、科学的介護を推進する上でのADLに関する評価指標としては「BI(Barthel Index)の活用が濃厚になる」と理解することが出来ると思われます。ちなみに、既に活用している等でご存じの方も数多くいらっしゃるかもしれませんが、BI(Barthel Index)の評価項目は下記の通りです。 【BI(Barthel Index)の評価指標】

※公益財団法人長寿科学振興財団「健康長寿ネット」より抜粋

続いて認知症に関する収集項目を見てまいりましょう。上記ADLの場合と同様、認知症については下記内容が本報告書に記載されています 。

・「認知症」領域における介護事業所からの収集項目は、診断からケアの実施とその評価を一連の流れとして捉える必要がある。介護現場において、ケアニーズ等も含めて認知症の進行度を把握し、診断や状態別に適切なケアの内容を検討し実施することが重要であり、そのためには、認知症ケアの効果および認知症の身体的ケア効果を判定する項目の収集が必要である。

・認知症のスクリーニングに必要な項目として、認知症の既往歴(新規診断を含む。)、 認知症ケアに活かす項目として、認知症の周辺症状に係る指標であるDBD13、意欲の指標である Vitality Index については、基本的な項目とするべきである。ただし、DBD13とVitality Index については、並行して、項目の簡素化等、介護現場か らの収集のフィージビリティ等についてモデル事業等を通じた検証が必要である。

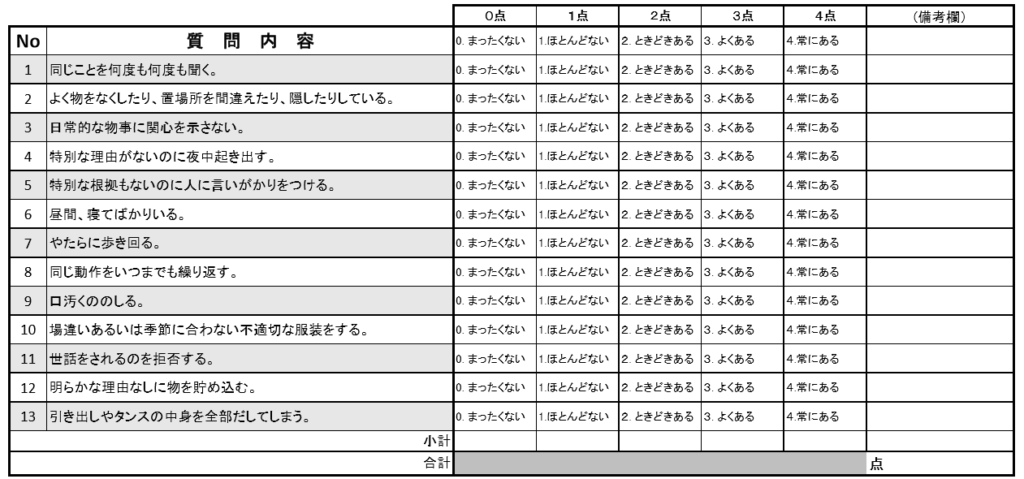

【DBD13の評価指標】

※平成25年度「認知症の早期診断、早期対応につながる初期集中支援サービスモデルの開発に関する調査研究事業」資料より抜粋

【Vitality Index(バイタリティ・インデックス)の評価指標】

※一般社団法人日本老年医学会ホームページより抜粋

以上、「科学的裏付けに基づく介護に係る検討会」取りまとめ報告書より特に皆様にご認識いただきたいポイントを2点、ピックアップしてお伝えさせていただきました。

前述の通り、本テーマについては2020年度から本格運用を実施し、その後、全国の事業所に対して情報提供が求められてくるのは2021年度から、と計画されています。

「データ提供は決して義務ではなくあくまで任意」というのが現状のスタンスのようですが、とはいえ、次の報酬改定のタイミングにおいてはデータ提供を行う事業所に対して新たな加算の創設の検討を進める等、国としては「“科学的介護”の精度を高めていくためにも是非、データ収集に前向きに協力してほしい」というスタンスであることは間違いないと思われます。

事業者としては上記内容を踏まえつつ、「これらの施策に対し、自社としてどう適応していくか?」について事前に頭を働かせておくと同時に、場合によっては上記に示したような各種指標について早めに自社の運営に取り込み、慣れておいた方が良い、という判断も必要かもしれません。

是非、本情報を有効に活用していただければ幸いです。

※紙幅の都合上、今回はADLと認知症の指標についてのみ抜粋して採り上げましたが、本報告書の中ではそれ以外にも「口腔」「栄養」等に対する評価について言及が為されています。より詳細の情報をお知りになりたい方は是非、下記よりご確認下さいませ。

「科学的裏付けに基づく介護に係る検討会」取りまとめ報告書

↓

公開日 2019/08/01

最終更新日 2023/06/22

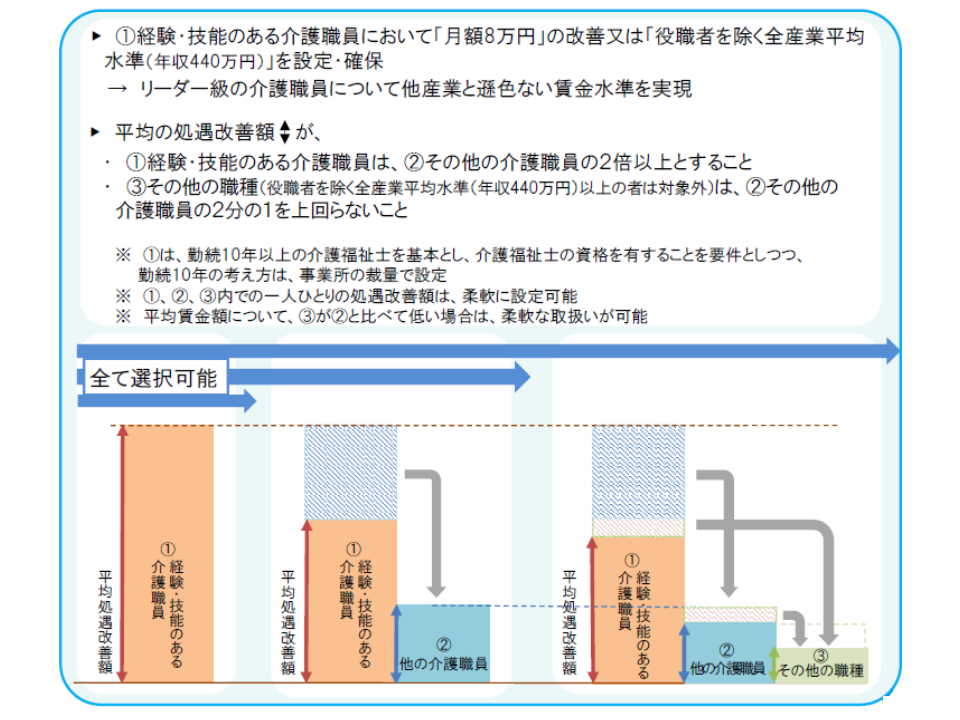

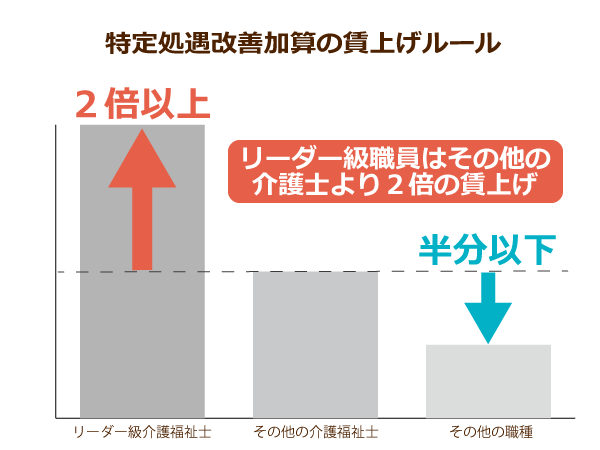

2019年8月末の届出期限が近づく中、一層の関心が高まりつつある「介護職員等特定処遇改善加算(以降、本加算と表記)」。

そんな中、4月12日に公表された介護保険最新情報Vol.719 Q&A(第一弾)に引き続き、今月7月23日には第二弾Q&Aが示されました。

第二弾で示されたQ&Aの数は全部で21項目。中には「当初より柔軟性が増したな」と感じられるような内容も含まれています。内容について確認・解説してまいります。

それでは早速、中身に移ってまいりましょう。先ずはQ&Aの1点目についてです。

上記問いの中にも記載がある通り、「喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算等が算定できなくなった場合については、直ちに変更することを求めるものではなく、当該状況が常態化し、3か月間を超えて継続した場合に変更の届出を行えばよい」というルールが存在しています。

そのルールを前提に、本加算についてもその届出と合致させたタイミングでの届出が必要となることを意識しておく必要があるでしょう(=変更届を出した翌月、即ち4か月目より本加算の算定が出来なくなる)。

続いて2つ目のQ&Aについてです。

考え方としては同様です。

が、訪問介護については、「特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定により介護福祉士の配置等要件を満たすことができる」となっており、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせず特定事業所加算(Ⅰ)が仮に算定できなくなったとしても、特定事業所加算(Ⅱ)の要件を満たしていれば3ヶ月の経過措置の対象とはなりません。更に付言すると、特定事業所加算(Ⅱ)を算定できない場合には本加算(Ⅱ)を 算定することとなるため、変更の届出が必要であることを認識しておきましょう。続いて3つ目のQ&Aについてです。

原則的には画書策定時点においてサービス提供体制強化加算等を算定している等、介護福祉士の配置等要件を満たしていることが必要ですが、それらは絶対条件ではなく、「計画書策定時点では算定していないものの、特定加算(Ⅰ)の算定に向け、介護福祉士の配置等要件を満たすための準備を進め、特定加算の算定開始時点で、介護福祉士の配置等要件を満たして」いれば算定することが可能であることも理解しておきましょう。

続いて4つ目のQ&Aについてです。

「地域支援事業実施要綱」では「対象事業所が、併設の指定訪問介護事業所において特定事業所加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定していることを要件とする」と定められています。届出の際には、併設の訪問介護事業所の特定事業所加算の取得有無を確認する必要があることを踏まえておきましょう。

続いて、5番目のQ&Aについてです。

結論として、「現行加算のキ ャリアパス要件(Ⅱ)は満たされる」「職場環境等要件の「資質の向上」の項目の一つである「研 修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動」の取組を行っているものとして取り扱われる」ことになります。

続いて6番目のQ&Aについてです。

当該要件については、特定加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇 改善に関する具体的な取組内容に関する公表を想定しているため、2019年度においては要件としては求めず、2020年度からの要件となっています。

続いて7番目のQ&Aについてです。

本要件はあくまで「外部の者が閲覧可能な形で公表」することが求められているものであり、公表方法はホームページに限った訳ではなく、事業所・施設の建物内の入口付近など外部の者が閲覧可能な場所への掲示等の方法により公表することでも要件として充足されることを認識しておきましょう。

続いて、8番目のQ&Aについてです。

介護福祉士の配置等要件はあくまで特定加算(Ⅰ)の算定要件である一方、経験・技能のある介護職員のグループの設定等は事業所内における配分ルールとなっており、根本的に質が異なる要素となっています。

このため、特定加算(Ⅱ)を算定する場合であっても、経験・技能のある介護職員のグループの設定が必要となります(なお、事業所の事情に鑑み経験・技能のある介護職員に該当する介護職員がいない場合の取扱いについては、(Vol.1)問5を参照下さい)。

続いて、9番目のQ&Aについてです。

年収 440 万円を判断するに当たっては、現行の介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することが可能です。

続いて、10番目のQ&Aについてです。

「特定加算による改善を行わなくとも、経験・技能のある介護職員のグループ内に既に賃金が年額 440 万円以上である者がいる場合には、当該者が特定加算による賃金改善の対象となるかに関わらず、新たに月額8万円の改善又は年収 440 万円となる者を設定しなくても特定加算の算定が可能」という趣旨となっています。

続いて11番目のQ&Aについてです。

その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らない場合においては柔軟な取扱いを認め、両グループの平均賃金改善額が等しくなる(1:1)までの改善が可能となります。

続いて、12番目のQ&Aを見てまいりましょう。

介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に行っており、同一の就業規則等が適用される等労務管理が同一と考えられる場合は、法人単位の取扱いを適用するのではなく同一事業所とみなし、「月額8万円の改善又は年収440 万円となる者を1人以上設定すること」「配分ルールを適用すること」により、特定加算の算定が可能となります。

なお、介護給付のサービスと予防給付のサービス(通所リハビリテーションと予防通所リハビリテーションなど)、特別養護老人ホームと併設されている短期入所生活介護、介護老人保健施設と短期入所療養介護等についても、同様の考え方を踏襲することも認識しておきましょう。

続いて、13番目のQ&Aについてです。

特定加算の算定対象サービス事業所における業務を行っていると判断できる場合には、その他の職種に含めることができます。

続いて、14番目のQ&Aについてです。

事業所毎に「経験・技能のある介護職員」のグループを設定することが必要となりますが、介護職員の定着が進み、勤続年数が長くなったこと等により、当該事業所で働く介護職員全てが、「経験・技能のある介護職員」であると認められる場合には、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることも想定することができます。

なお、その場合における配分ルールについては、当該事業所における「経験・技能のある介護職員」の平均賃金改善額が、「その他の職種」の平均賃金改善額の4倍以上となることが必要です。

続いて、15番目のQ&Aについてです。

各事業所において特定加算による処遇改善に加え、事業所の持ち出しで処遇改善を行うことは可能です。

尚、この場合においては、特定加算による賃金改善分について配分ルールを満たしていることを確認するため、実績報告書における賃金改善所要額、グループごとの平均賃金改善額等においては、特定加算による賃金改善額を記載のうえ、持ち出しにより更なる賃金改善を行った旨を付記する必要があることに注意が必要です(改善金額の記載までは不要)。

続いて、16番目のQ&Aについてです。

勤務時間の全てでなく部分的であっても介護業務を行っている場合は、介護職員として「経験・技能のある介護職員」もしくは「他の介護職員」に区分することは可能です。

なお、兼務職員をどのグループに区分するか、どのような賃金改善を行うかについては、労働実態等を勘案し、事業所内でよく検討し、合理的な判断を下すことが求められます。

続いて、17番目のQ&Aについてです。

どのサービスからの収入かに関わらず、実際にその介護職員が収入として得ている額で判断して問題ありません。

続いて、18番目のQ&Aについてです。

その他の職種に配分しない場合等においては、人数部分について「0(ゼロ)」等と記載する等、記入漏れと判断されることがないように対応しておくことが必要です。

続いて、19番目のQ&Aについてです。

年額 440 万円の基準を満たしているか判断するに当たっては役職者であるかどうかではなく、事業所毎で設定された、経験・技能のある介護職員の基準に該当するか否かで判断することが可能です。

今般の特定加算については年度途中から開始するものであり、給与体系等の見直しの時期が、年に1回である事業所等において、既に年度当初に今回の特定加算の配分ルールを満たすような賃金改善を行っている場合も十分に想定されます。

こうした場合にはその年度当初から 10 月より前に行っていた賃金改善分について、介護 職員等特定処遇改善加算を充てることも可能です。

なお、当該取扱いを行う場合にあっても介護職員の賃金低下につながらないようするとともに、事業所内でよく検討し、計画等を用いて職員に対し周知することが必要です。

計画書における賃金改善計画、介護福祉士の配置等要件に変更が生じた場合は、必要な届出を行うことが必要となります。

以上、第二弾のQ&Aについて雑駁ながら内容の確認及び解説をさせていただきました。

筆者個人の見解としては、「問13」「問19」「問20」のQ&Aに注目した次第です。

届出締切まであと約1か月を切り始めている頃かと思われますが、事業者としては(Q&A第一弾含め)あらためて現時点の全情報を網羅しつつ、経営目線、職員目線(=新たな仕組みが職員から見て魅力的に映っているか?定着促進のインセンティブとして機能出来そうか?etc)」、そして地域内競合目線(=同地域内の法人はどのような手を打ってくるか?etc)」という3つの目線に気配り・目配りを行いながら、「これがベストだ」と思うことができる水準に達するまで想定額の算出や職員の区分割りなどに対して頭を働かせること(=心構えを含めた事前準備)が重要だと言えるでしょう。

※上記内容の参照先URLはこちら

↓

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2019/0723150802628/ksvol734.pdf

\エンジーの「処遇改善加算」取得・管理のサポートについてはこちらのページから!/

公開日 2019/07/01

最終更新日 2020/01/21

2019年6月21日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2019~「令和」新時代:「Society 5.0」への挑戦~」、通称「骨太方針2019」。

この1年間は本書面に記載された内容を大方針として、様々な議論や施策が展開されていくことになります。中でも医療・介護を始めとする社会保障分野は「財政健全化」の一丁目一番地。

その意味において、我々介護業界としても是非、踏まえておくべき内容が数多く含まれています。表題の通り“行政舵取りの羅針盤”と言っても過言ではない本書面の中で、介護業界に対してはどのような言及が為されているのか?今回は特に事業者として注視すべき5つのポイントをトピックスとして採り上げ、お届けしてまいります。

では、早速、中身に移ってまいりましょう。

今回は上述の通り、5つのポイントをお伝えさせていただきたく思いますが、相互に内容がリンクする箇所等もあるため、全てを列挙させていただきたく思います。

先ずは一気に下記をご確認くださいませ(特に重要と思われる個所には下線を引いています)。

【その1】

先進自治体の介護予防モデルの横展開を進めるために保険者と都道府県のインセンティブを高めることが必要であり、公的保険制度における介護予防の位置付けを高めるため、介護インセンティブ交付金の抜本的な強化を図る。

同時に、介護予防等に資する取組を評価し、(a)介護予防について、運動など高齢者の心身の活性化につながる民間サービスも活用し、地域の高齢者が集まり交流する通いの場の拡大・充実、ポイントの活用といった点について、(b)高齢者就労・活躍促進について、高齢者の介護助手への参 加人数、ボランティアや介護助手へのポイント付与といった点について、交付金の配分 基準のメリハリを強化する。

【その2】

認知症予防に関し、「認知症施策推進大綱」に基づき「共生」を基盤として、予防に関するエビデンスの収集・普及、研究開発などを進める。

高齢者一人一人に対し、フレイルなどの心身の多様な課題に対応したきめ細やかな保健事業を行うため、市町村における保健事業と介護予防の一体的な実施を推進する。

高 齢者の通いの場の活用など、介護予防の取組の更なる推進に向け、介護保険制度の保険者機能強化推進交付金の抜本的強化を図る。

【その3】

持続可能な社会保障制度の実現に向け、医療・介護サービスの生産性向上を図るため、 医療・福祉サービス改革プラン(=下記【その4】が本プランの概要)を推進するとともに、地域包括ケアシステムの構築と併せ、医療・介護提供体制の効率化を推進し、一人当たり医療費の地域差半減、介護費の 地域差縮減を目指す。

診療報酬や介護報酬においては、適正化・効率化を推進しつつ、 安定的に質の高いサービスが提供されるよう、ADLの改善などアウトカムに基づく支払いの導入等を引き続き進めていく。

【その4】

医療・福祉サービス改革プランにより、ロボット・AI・ICT等、データヘルス改革、タスク・シフティング、シニア人材の活用推進、組織マネジメント改革、経営の大規模化・協働化を通じて、医療・福祉サービス改革による生産性の向上を図ることにより、2040 年における医療・福祉分野の単位時間サービス提供量について5%以上向上、 医師については7%以上向上させる。

【その5】

介護の保険者機能強化推進交付金についても、アウトカム指標の割合の計画的引上げ等とともに、介護予防などの取組を重点的に評価するなど配分基準のメリハリの強化や更なる見える化を通じて、保険者へのインセンティブを強化する。また、第8期介護保険事業計画期間における調整交付金の活用方策について、地方自治体関係者の意見も踏まえつつ、関係審議会等において検討し、所要の措置を講ずる。住所地特例制度の適用 実態を把握するとともに、高齢者の移住促進の観点も踏まえ、必要な措置を検討する。

上記5つのポイントをお読みいただければお分かりのように、今回の「骨太方針2019」に於いては何より「保険者機能強化の推進」が我々介護業界に関連する項目として最重要テーマに位置付けられており、その機能強化を具体的に実現するための方策として「アウトカム指標の割合の計画的引上げ」や「介護予防などの取組を重点的に評価するなど配分基準のメリハリの強化や更なる見える化」が掲げられています。

また、「地方自治体関係者の意見も踏まえつつ」という前提があるものの、「調整交付金の活用方策」を検討する、ということは即ち、「成果を上げる自治体には予算を上積みするが、成果を上げない(or上げられない)保険者には予算の削減も辞さない」仕組みの導入を検討していく、ということと同義であり(=ディスインセンティブ制度)、今後、国と保険者との議論は相当ヒートアップしていくとみて間違いないでしょう。

他方、「保険者機能の強化」が実現されるという事は、換言すれば、各自治体の介護保険マネジメントに大きな影響が出てくる、ということでもあります。

「国は保険者に対し、どのような観点に基づき、何を求めてくるのか?」自社の経営に影響を及ぼしかねない要素として、介護経営者としても早めに把握しておく必要があるのではないでしょうか。

(現状の評価指標をお知りになりたい方は、「介護保険最新情報Vol.622(平成30年2月28日発布)をご確認ください」

最後に、今回の「骨太方針2019」のもう一つの特徴としては、「利用者の自己負担の引き上げや給付費の抑制など、痛みを伴う施策に対する言及がほぼない」という点が挙げられます。

「参院選を睨み、選挙にとってマイナスに働きかねない情報の盛り込みを意識的に避けたのではないか」という見立てが大半な状況ですが、当然ながら「2021年法改正において、“給付費抑制”策は実行されない」という訳では決してありません。

本範囲の議論については恐らく秋以降に活発化すると思われ、今後、そちらの情報に注意を払っていく必要もありそうです。

以上、「骨太方針2019」より、介護業界に直接関係のある部分のみを抜粋してお伝えさせていただきました。繰り返しになりますが、本内容は国全体の舵取りの羅針盤方針的な位置づけであり、それ故、相応の重みを伴なった情報であることを強く認識しておく必要があろうかと思います。

事業者としては上記内容を踏まえつつ、「これらの施策に対し、自社としてどう適応していくか?」について事前に頭を働かせておくことは勿論、内容によっては打ち手や対策を早急に検討・開始していくことが重要だと思われます。是非、本情報を有効に活用していただければ幸いです。

「骨太方針2019」URLはこちら

↓

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2019/decision0621.html

公開日 2019/06/01

最終更新日 2020/01/21

2021年度法改正に向けての論点整理を行う“介護保険部会”がそろそろ始動しつつある2019年4月。

1年前の法改正(2018年度)が軟着陸したことに伴い、数多くの課題が積み残しとなっており、そろそろ“待ったなし(=これ以上の課題先延ばしは難しい?)”の局面を迎えている介護業界ですが、そんな折、財政的観点から「抜本的改革に着手すべき」と声高に主張する“財政制度分科会”が4月23日に開催されました。

“国の金庫番”とも呼べる財務省が介護業界に対し、どのような改革案を突き付けているのか?今回は特に事業者として注視すべき内容6点をトピックスとして採り上げ、お届けしてまいります。

では、早速、中身に移ってまいりましょう。

財政性分科会の資料においては、「論点」→「(論点を踏まえた)改革の方向性(案)」という構成で14点のポイントが公表されています(前述の通り、本ブログでは6点のポイントを抜粋)。

先ずは要介護1・2の方々の地域移行に関する案についてです。

●介護保険給付の増加が見込まれる中、引き続き、軽度者(要支援、要介護1・2)への介護サービスに係る保険給付の範囲を見直す必要。

●特に、要介護1・2への訪問介護サービスの約1/2を占める生活援助型サービスは、要支援向けサービスと同様、地域の実情に応じた 多様な主体によるサービス提供を行うことにより、給付の重点化・効率化を進めつつ、質の高いサービスを提供することが可能。

↓

【改革の方向性(案)】

要支援者向けサービスの地域支援事業への定着・多様化にも引き続き取り組むとともに、軽度者のうち残された要介護1・2の者の生活援助サービス等についても、第8期介護保険事業計画期間中の更なる地域支援事業への移行や、生活援助サービスを対象とした支給限度額の設定又は利用者負担割合の引上げなどについて、具体的に検討していく必要。

要支援者向けの訪問介護(生活援助サービスのみ)及び通所介護の地域移行が今期(第7期)に進みつつある中、財務省としては「要支援者の受け皿となる総合事業の枠組みは第7期中に一定程度完成する訳だから、そのスキームにそのまま要介護1・2の方々を載せていけば円滑に移行することができるのではないか」と考えていることがうかがえます。

仮にもし、財務省の進言通りの地域移行が現実的に起こったとするならば、基礎報酬カットは必至です。その意味でも事業者としては「仮に要支援者の地域移行と同様のスキームで要介護1・2が地域移行になった場合、自社の経営はどうなるか?(例えば、要支援者等向けサービスの基準緩和A型のように、報酬単価が凡そ15~20%近く下がった場合にはどうなるか?)」等について、事前にシミュレーションを行っておく必要があるかもしれません。

続いて2つ目の論点を見てまいりましょう。

●要介護認定率や一人当たり介護給付費については、性・年齢階級(5歳刻み)・地域区分を調整してもなお大きな地域差が存在。

その背景には高齢化の進展状況や介護供給体制など様々な要因が考えられるが、例えば、軽度者の認定率に地域差が大きいことも一因。

介護費適正化の観点から、この地域差を縮減するため、保険者機能強化推進交付金への適切なアウトカム指標の設定・活用や、調整交付金等の活用を通じて、保険者機能のより一層の強化を進めるなど取組みを強化すべき。

↓

【改革の方向性(案)】

●介護の地域差に係る要因を検証の上、問題と考えられる介護費の地域差の縮減に向け、保険者機能強化推進交付金(インセンティブ交付金)への適切なアウトカム指標の設定・活用(例‥軽度・重度に分けて要介護度を評価)やそのPDCAサイクルの確立、調整交付金等の活用を通じて保険者機能の一層の強化を進めるべき。

その際、成果検証のためにも、医療費の地域差縮減の取組等も参考に、国として地域差半減を目指して保険者の支援等を行うなど目標を設けて取り組むべき。

●インセンティブ交付金について、より適切なアウトカム指標の設定・活用や配点のメリハリ付けを行うことで給付費適正化等に向けた財政的インセンティブを強化すべき。

また、保険者(市町村)ごとの取組状況も公表し、PDCAサイクルを一層推進すべき。

地域差」の具体例としては、例えば下図のようなバラつき状況が挙げられます。

このような地域差を縮減するための手段として検討されているのが上述の通り、調整交付金等の財源を活用する形での「保険者向けインセンティブ」即ち、「一定の成果を達成した自治体には予算を上乗せするが、成果達成に満たない自治体には逆に予算を縮減する」という仕組みです。

自治体からの反発は必至ですが、今後の財政的観点や保険者の取り組みを加速化させるためには「不可避」なことなのかもしれません。

同時にもし、このような仕組みが導入されたとなると、地域によっては必要以上に認定審査を厳格化する自治体も出てくることは間違いないでしょう。

自社の属する自治体がどのような状況にあるのか(全国平均的に見て厳しいのか?緩いのか?)については本分科会の資料に一定程度の情報が載っていると思われますので、関心をお持ちの方は是非、目を通されておくことをおススメ致します。では、次の論点に移りましょう。

●介護サービス事業者の事業所別の規模と経営状況との関係を見ると、規模が大きいほど経費の効率化余地などが高いことから経営状況も 良好なことが伺える。

●介護施設の設備・運営基準については、長らく変更されておらず、近年の介護ロボットやICT等の普及効果が反映されていない。

↓

【改革の方向性(案)】

●介護サービス事業者の経営の効率化・安定化の観点に加え、今後も担い手が減少していく中、介護人材の確保や有効活用、更にはキャリアパスの形成によるサービスの質の向上といった観点から、介護サービスの経営主体の統合・再編等を促すための施策を講じていくべき。

●介護ロボット等の設備に応じて設備・運営基準や報酬に差を設けるなど、生産性向上に向けたインセンティブを強化し、底上げを図るべき。

「統合・再編」に関しては主に、社会福祉法人に関する議論だと認識して差し支えないでしょう。

こちらについては既に2019年4月19日より、「社会福祉法人の事業展開等に関する検討会」にて議論が開始されており、こちらの議論の流れを受けつつ足並みを揃えていくことになるものと思われます。

医療の世界に「地域医療連携推進法人」という法人間連携のスキームが確立されたように、今後、社会福祉法人同士による連携スキーム(2015年前後に盛んに議論された“非営利ホールディングカンパニー型法人”のようなもの?)も正式に法制度の中で位置付けられるかもしれません。

社会福祉法人の皆様にとっては「要注目」の情報と言えるでしょう。

それでは続いての論点に入ります。

●介護保険制度の創設以来、在宅サービスについては民間企業の自由な参入が可能とされる一方で、在宅・施設サービスのいずれについても、事業者は介護報酬を下回る価格を設定することが可能とされている(=サービス面のみならず、価格競争も可能)。

●しかしながら現実には、営利法人の参入が進んできた一方で、介護報酬を下回る価格を設定している事業者は確認できず、サービス価格が報酬の上限に張り付いている実態にある。

↓

【改革の方向性(案)】

●在宅サービスについては、ケアマネージャーの活用等により、介護サービスの価格の透明性を高めていくための取組等を通じて、サービスの質を確保しつつ、確実に価格競争が行われる仕組み(より良いサービスがより安価に提供される仕組み)を構築すべきである。

本論点が何を意図するものなのか?については誠に恐縮ながら、今一つ掴み切れていない、というのが正直なところです。

資料内には、「利用者本位に考えれば、ケアマネージャーがケアプランを作成・提供するに当たり、利用者側の求めによらずとも、単なる情報提供に止まらず、複数の事業所のサービス内容と利用者負担(加減算による差等)について説明することを義務化することにより、利用者に比較検討の機会を確保し、サービス価格の透明性を向上すべき」とのコメントがありましたが、その活動が(論点で言うところの)「サービス価格が報酬の上限に張り付いている実態」を是正(?)していく流れにつながるか?と言うと、因果関係として結びつきづらいような印象を覚えます。

とはいえ、「財務省はこのような視点も意識している」ということだけは認識しておく必要があるものと思われます。

それでは、残り2つのテーマについて、「論点」「改革の方向性(案)」を一気に見ておきましょう。(こちらは読んでいただければ十二分に理解いただける内容かと存じますので、コメントは割愛させていただきます)

●介護保険の財源構造は、所得の高い者を除き基本的に1割の利用者負担を求めた上で、残りの給付費を公費と保険料で半分ずつ負担する 構造であり、保険料は65歳以上の者(1号被保険者)と40〜64歳の者(2号被保険者)により負担されている。

●また、65歳以上の者の要介護認定率は2割弱であり、介護サービスを実際に利用している者と保険料のみを負担している者が存在。

●今後、介護費用は経済の伸びを超えて大幅に増加することが見込まれる中で、若年者の保険料負担の伸びの抑制や、高齢者間での利用者負担と保険料負担との均衡を図ることが必要。

↓

【改革の方向性(案)】

●制度の持続可能性や給付と負担のバランスを確保し、将来的な保険料負担の伸びの抑制を図る観点から、介護保険サービスの利用者負担 を原則2割とすることや利用者負担2割に向けてその対象範囲の拡大を図るなど、段階的に引き上げていく必要。

●介護保険サービスの利用にあたっては、一定の利用者負担を求めているが、居宅介護支援については、ケアマネジメントの利用機会を確 保する観点等から利用者負担が設定されていない。

このため、利用者側からケアマネージャーの業務の質へのチェックが働きにくい構造。

●ケアマネジメントの質の評価とあわせて、利用者自身が自己負担を通じてケアプランに関心を持つ仕組みとした方が、サービスの質の向上につながるだけでなく、現役世代の保険料負担が増大する中、世代間の公平にも資するのではないか。

↓

【改革の方向性(案)】

●頻回サービス利用に関する保険者によるケアプランチェックやサービスの標準化の推進と併せ、世代間の公平の観点等も踏まえ、居宅介護 支援におけるケアマネジメントに利用者負担を設けるとともに、ケアマネジメントの質を評価する手法の確立や報酬への反映を通じて、利用者・ケアマネージャー・保険者が一体となって質の高いケアマネジメントを実現する仕組みとする必要。

以上、財政制度分科会内の資料「社会保障」より、介護事業者に直接関係のある部分から論点を幾つか抜粋してお伝えさせていただきました。

本内容は国全体の方針ではなく、あくまで「財務省」という一省庁の意見である、ということはしっかり認識しておく必要はあろうかと思いますが、それでも「財政健全化」が叫ばれる我が国としては、財務省の挙げる声に一定の重みがあることも否めない事実だと思われます。

事業者としては上記内容を踏まえつつ、「もしこれらの施策が実行された場合にどう対応するか?」について事前に頭を働かせておくことが重要だと言えるでしょう。私たちも今後、引き続き、本テーマを含め、より有益な情報や事例を入手出来次第、皆様に向けて発信してまいります。

※上記内容の参照先URLはこちら↓

公開日 2019/05/01

最終更新日 2023/06/22

2019年度に入っても引き続き、様々な議論を呼んでいる、「介護職員等特定処遇改善加算(以降、本加算と表記」。

そんな中、4月12日に公表された介護保険最新情報Vol.719の中で、本加算に対する第一弾のQ&Aが示されました。

そこで示されたQ&Aの数は全部で15項目(事業者向けQ&Aが14項目、指定権者向けQ&Aが1項目)。

それでは早速、中身に移ってまいりましょう。先ずはQ&Aの1点目についてです 。

「取得可能」です。

本加算の取得要件としてはあくまで「現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること」「介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること」「介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること」の3つであり、「勤続 10 年以上の介護福祉士がいること」は要件には入っておりません。

従って、本加算を取得し、一定のルールに則って勤続10年未満の職員に配分を行うことは一向に差し支えない、ということを理解しておきましょう。続いて2つ目のQ&Aについてです。

本加算は、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分ごとに一以上の取組を行うことが必須要件となっていますが、既存の処遇改善加算の算定に当たって実施してきた取組以外の新たな取り組みを行うことまでは求められていません。

故に、既存の活動が「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」のいずれかに該当していれば、その区分において新たな取り組みを行う必要はありませんし、仮に現在の取り組みが3区分全てに亘っているのであれば、新たな取り組みを行う必要はない、ということを確認しておきましょう(但し、本解説はあくまで加算要件上の話であり、組織活性化施策として新たな取り組みを付加していくことは積極的に検討していくべきかと思います)。

続いて3つ目のQ&Aについてです。

情報公表制度を活用しなくても、自社ホームページにて「介護職員等特定処遇改善加算の取得を行っていること」「賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表すること」を行っていれば可能です。

介護の仕事を探している求職者や利用する事業所・施設を探すご家族の中での「情報公表制度」の認知度・浸透度合いを勘案すると、自社ホームページの中で積極的に発信することは重要だと思われます。続いて4つ目のQ&Aについてです。

勤続 10 年の考え方については、「同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での経験等の通算も可能」「事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10 年以上の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とすることも可能」となっています。

換言すれば、「勤続10年以上」の設定・定義については、客観性・合理性さえ担保出来ていれば各事業所の判断でOKということになるでしょう。続いて、5番目のQ&Aについてです。

結論から申し上げると、「経験・技能のある介護職員に該当する介護職員がいない」という想定は、あり得ます。

本加算はあくまで、「経験・技能のある介護職員 に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を行う」ことに主眼が置かれており、その意味では事業所内で相対的に経験・技能の高い介護職員を「経験・技能 のある介護職員」のグループとして設定し、その中で月額8万円の賃金改善となる者等を設定することが先ずの基本・大原則だと思われます。

然しながら「介護福祉士の資格を有する者がいない」「比較的新たに開設した事業所で、 研修・実務経験の蓄積等に一定期間を要する」等々、経験・技能のある介護職員のグループを設定すること自体が合理性に欠ける場合も考えられ、その場合においては「(上述の)基本・大原則の限りではない」という判断も成立します。

問4でもありましたが、その設定・定義に客観性・合理性があるかどうか、そして、労使間において納得感が醸成されているか(どのような経験・技能があれば「経験・技能のある介護職員」のグループに該当するかにつ いての合意があるかetc)が何より重要となる、ということを理解しておく必要があるでしょう。続いて6番目のQ&Aについてです 。

不可能です。

月額8万円の処遇改善の計算に当たってはあくまで、介護職員等特定処遇改善加算による賃金改善分で判断するため、現行の介護職員処遇改善加算による賃金改善分とは分けて判断することが必要となります(=既存の処遇改善加算実行後の金額を基準として、その金額に月額8万円の処遇改善を上乗せさせなければならない、という意味)。

続いて7番目のQ&Aについてです 。

「経験・技能のある介護職員」のうち設定することとしている「月額8万円の処遇改善」又 は「処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440 万円)以上」の処遇改善となる 者に係る処遇改善後の賃金額については、手当等を含めて判断することとなります。

なお、「月額 8万円」の処遇改善については、法定福利費等の増加分も含めて判断し、処遇改善後の賃金「440 万円」については、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含まずに判断する、という違いにも注意が必要です。

続いて、8番目のQ&Aについてです 。

介護職員等特定処遇改善加算が10 月施行であることを踏まえ、2019年度の算定に当たっては、6月間又はそれ以下の期間の介護職員等特定処遇改善加算を加えても、2019年度の年収が 440 万円以下になってしまう場合も十分に考えられます。

その場合は、「仮に本加算を12 月間算定したとしたときに、年収440 万円以上となっているかどうか」で判断されることになります。続いて、9番目のQ&Aについてです 。

先ず、問9・問10の前提として、「その他の職種において、賃金改善前の賃金がすでに年額440 万円を上回る場合には、当該職員は特定加算による賃金改善の対象とならない」というルールを予め理解しておく必要があります(恐らく「その他の職種」の中に医師や看護師等の医療職が含まれることを想定しての事と思われます)。

その前提のもと、経験・技能のある介護職員と同様、その他の職種の 440万円の基準については、「手当等を含めて判断」「法定福利費等は含まず」となります。続いて、10番目のQ&Aについてです 。

非常勤職員の給与の計算に当たっては、常勤換算方法で計算し、賃金額を判断することとなります。

続いて11番目のQ&Aについてです。

地域における賃金水準や経営状況等、それぞれ状況は異なることから、「一定期間」が一律の基準で定められることはありません。

然し、いたずらに期間を長延ばしすることは当然ながら好ましいことではなく、その期間の設定にも一定の客観性・合理性が求められてくることになります。

続いて、12番目のQ&Aについてです 。

先ず、各グループにおける平均賃金改善額を計算するに当たり、経験・技能のある介護職員及び他の介護職員については、常勤換算方法による人数の算出を求めることとなっており、このグループに関しては例外はありません。

一方、その他の職種については(常勤換算という算出方法を基本としつつも)、事務職員等、本算出方法に馴染まない職種の方々も含まれる可能性があるため、その場合は実人数としてカウントされることが例外として想定されるため、このような解説になっています。

続いて、13番目のQ&Aについてです 。

賃金改善を行う職員に加え、賃金改善を行わない職員についても、平均改善額の計算を行うにあたり職員の範囲に含めることになりますので算出時には注意が必要です。

続いて、14番目のQ&Aについてです 。

こちらが冒頭で申し上げた通り、事業者向けではなく指定権者に向けられたQ&Aになっています。

その意味では本内容は今回のニュースレターから割愛しようか?とも考えましたが、「指定権者に対してこのような内容の通知が発出されている」ということを知っておくことも必要かな、と思い、敢えて残させていただきました。

ちなみに、上記に対する厚生労働省からの回答・見解は下記(カギかっこ内の斜め文字部分)となっています。

「今後とも見込まれる厳しい介護人材不足の中、国会等でも介護事業所の事務負担・文書 量の大幅な削減が強く求められている。

過去の経緯等を踏まえ、特定の事業所に個別に添付書類の提出を求めることは差し支えないが、各事業所における賃金改善の方法や考え方については、処遇改善計画書及び実 績報告書において記載を求めており、また職員の個々の賃金改善額は柔軟に決められる一方、各グループの平均賃金改善額のルールを設け、実績報告書に記載を求めるものであり、更に詳細な積算資料(各職員の賃金額や改善額のリスト等)の事前提出を一律に求 めることは想定していない」

もし、上記内容の書類を指定権者から求められた場合は是非、堂々と「No!」と言っていただきたく思います。

それでは最後、15番目のQ&Aについてです。

「月額8万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃 金(440 万円)以上となる者の設定・確保」「経験・技能のある介護職員、他の介護職員、その他の職種の設定」の2点において法人単位での取扱いが可能となります。

ただし、法人単位で月額8万円の処遇改善となる者等の設定・確保を行う場合、法人で一人ではなく、一括して申請する事業所の数に応じた設定が必要となるので注意が必要です(事業所の中に設定することが困難な事業所が含まれる場合は、実態把握に当たりその合理的理由を説明することにより、設定の人数から除くことが可能)。

加えて、取得区分が(Ⅰ)、(Ⅱ)と異なる場合であっても、介護職員等特定処遇改善加算の取得事業所間においては、一括の申請が可能であることも予め認識しておきましょう。

以上、第一弾のQ&Aについて雑駁ながら内容の確認及び解説をさせていただきました。

私たちも今後、引き続きの情報収集を含め、新たな視点が得られ次第、皆様に向けて発信してまいります。

※上記内容の参照先URLはこちら

↓

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2019/04151130459/ksvol719.pdf

\エンジーの「処遇改善加算」取得・管理のサポートについてはこちらのページから!/

公開日 2019/04/01

最終更新日 2023/06/22

「来年10月の増税実行のタイミングに合わせて、10年以上の介護福祉士の給与を月8万円程度引き上げる財源を準備する」そんな情報が歪曲解釈され、今なお業界を大きく揺るがせている、特定処遇改善加算。

先月では各サービス毎の加算率やそれらにより発生する懸念点等についてお伝えさせていただきましたが、その後、2019年3月6日に開催された第169回社会保障審議会介護給付費分科会において、更なる情報がアップデートされました。

今回は、このアップデートされた4つの論点について確認してまいります。

それでは、早速、中身に移ってまいりましょう。先ずは論点の1点目についてです。

新加算の取得要件として、現行の処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していることに加え、

・処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること

・処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること

とされているが、具体的にどのような取扱いとするか。

【対応案1:「複数の取組を行っていること」について】

〇現行の処遇改善加算においては、算定要件の一つとして、職場環境等要件を設けており、職場環境等の改善に関する取組について、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」に区分し、実施した項目について報告を求めることとしている。

〇新加算の算定要件としては、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」それぞれの区分で、1つ以上の取組を行うこと等、実効性のある要件となるよう検討してはどうか。

【対応案2:「ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること」について】

〇利用者が、適切に事業所等を比較・検討できるよう、都道府県等が情報提供する仕組みとして情報公表制度が設けられており、介護事業者は、年1回、直近の介護サービスの情報を都道府県に報告し、都道府県等は報告された内容についてインターネットに公表している。

〇公表する情報には、「提供サービスの内容」や「従業者に関する情報」として、「介護職員処遇改善加算の取得 状況」や「従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況」も含まれている。

〇新加算の要件として

・「提供サービスの内容」において、新加算の取得状況を報告すること

・「従業者に関する情報」において、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容の報告を求めること を検討してはどうか。あわせて、

・情報公表制度においては、介護職員処遇改善加算に関する具体的な説明がないことから、処遇改善に取り組む 事業所であることを明確化すること 等を検討してはどうか。

まず、 対応案1につきまして、より具体的に内容を確認しておきましょう。

平成30年3月22日に厚生労働省老健局長より通知された「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の中で、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」の項目については各々、次のような内容が示されています。

一概に申し上げることは難しいかもしれませんが、各々の区分で1つ以上の取組を行うことについては、それほど高いハードルではないかもしれないな、と感じる次第です。

【資質の向上】

・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)

・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

・小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築

・キャリアパス要件に該当する事項(キャリアパス要件を満たしていない介護事業者に限る)

・その他

【労働環境・処遇の改善】

・新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度等導入

・雇用管理改善のための管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実

・ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴

・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化

・介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入

・子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備

・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化・健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備

・その他

【その他】

・介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化

・中途採用者(他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等)に特化した人事制度の確立(勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等)

・障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮

・地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上

・非正規職員から正規職員への転換

・職員の増員による業務負担の軽減

・その他

対応案2については、一般的には中々認知が進んでいないと思われる「情報公表制度」の認知度アップにもつなげたい、という意図も同時に含まれているように思われます。

各社のHPを行政が個別にチェックする、という仕組みはそもそも非効率、かつ現実的的でないことは明らかである一方、現在の情報公表制度が浸透していないのには相応の理由が存在する(宣伝投資が弱い・ユーザビリティが良くない・ユーザーが求める情報整理になっていないetc)訳ですので、行政には是非、そちらの改善にも着手してほしい、と感じるところです。

それでは続いて論点の2点目を確認してまいりましょう 。

【論点2】

経験・技能のある介護職員において「月額8万円」の改善又は「役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)」を設定・確保することとし、「小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合は合理的な説明を求める」としているが、「設定することが困難な場合」の考え方を明確化してはどうか。

【対応案】

「小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合は合理的な説明を求める」としているが、どのような場合がこの例外事由にあたるかについては、個々の実態を踏まえ個別に判断する必要があるが、

・職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合

・8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合

を基本とし判断することとする等、考え方の明確化を図ることを検討してはどうか

「小規模事業所等で加算額全体が少額である場合」「職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合」の2点に関しては、自社が該当するか否かについて、比較的客観的・定量的な指標が定められてくるイメージが付きやすく感じますが、最後の3点目については極めて抽象度が高く、考え方によっては「ほぼすべての事業者が該当する」と言えなくもなってしまうため、今後の追加情報(Q&A等)に注目しておく必要があろうかと思われます。

ただ、「これで、“8万円を必ずしも上げなくてはならない”という訳ではなくなった」と胸を撫で下ろしている方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、他社との競走環境の中で「人財確保・定着」というテーマに取り組む必要性も高い中、自社としてどのように対応していくべきか?については引き続き、周囲の情報にも目を配りながら、慎重な検討が必要になってくるでしょう。それでは続いて論点の3番目に移りましょう。

【論点3】

「経験・技能のある介護職員」については、「勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続10年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとする。」としているが、事業所の裁量についてどのように考えるか。

【対応案】

経験・技能のある介護職員を設定するに当たり、「勤続10年以上の介護福祉士を基本」とするものの、「勤続10年の考え方」については、

・勤続年数を計算するに当たり、同一法人のみの経験でなく、他法人や医療機関等での経験等も通算できること

・10年以上の勤続年数を有しない者であっても、業務や技能等を勘案し対象とできること 等、事業所の裁量を認めることを検討してはどうか。

対応案の2つ目について、誤解を恐れずに極端な解釈を加えるとするならば、「勤続年数には関係なく、業務や技能等の水準により、法人の判断で対象かどうかを決定できるようになる」という理解も成立してしまうかもしれません。

ただ、そうなると、「10年以上」と当初より言われている経験年数がそもそも意味を為さなくなってしまい、「長く働くことで一定程度、報酬面でも報われるようになるようにする(=本加算を職場定着のインセンティブとして機能させる)」という当初の趣旨からも大きく逸脱してしまうものと思われます。

果たして勤続年数に実質的な縛りが無くなるのか?それとも、例えば「勤続5年以上を対象とする(=四捨五入すれば10年になる)」等、一定程度、柔らかな縛りを設けるのか?この点についても今後の更なる追加詳細情報に注目しておく必要があるのではないでしょうか。

それでは最後、4点目の論点を確認しておきましょう。こちらは以前より言及されていた内容であることを含め、紹介のみに留め、コメントは割愛させていただきます。

【論点4】

事業所内における配分に当たり、法人単位での対応を可能とする等の配慮を求める意見があるが、どのように考えるか。↓

【対応案】

現行の処遇改善加算においても、法人が複数の介護サービス事業所を有する場合等の特例として、一括した申請を認めることとしており、新加算においても同様に法人単位での対応を認めることを検討してはどうか。

以上、今回は現時点での最新情報についてお伝えしてまいりました。Q&A等、更なる詳細情報が今後、発出されることを含め、今後も引き続きの情報収集が必要となる「特定処遇改善加算」ですが、事業者側としては「経営側の目線」のみならず、「職員から見た目線(=新たな仕組みが職員から見て魅力的に映っているか?定着促進のインセンティブとして機能出来そうか?etc)」、及び、「他社との比較・競走目線(=同地域内の法人はどのような手を打ってくるか?etc)」等にも目を配りつつ、早め早めに頭を働かせておく&準備を進めていくことが重要だと言えるでしょう。

引き続きの情報収集を含め、新たな視点が得られ次第、皆様に向けて発信してまいります。

※上記内容の参照先URLはこちら

↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202420_00015.html

\エンジーの「処遇改善加算」取得・管理のサポートについてはこちらのページから!/

公開日 2019/03/01

最終更新日 2023/05/01

((介護予防)訪問看護 、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は対象外)

※第168回社会保障審議会介護給付費分科会資料より抜粋

「新加算I」を算定するためには、「サービス提供体制強化加算(通所介護など)」「特定事業所加算(訪問介護など)」「日常生活継続支援加算(特養など)」「入居継続支援加算(特定施設など)」のいずれかを取得していることが要件となります。

ただ、それらの加算さえ取得していれば無条件に新加算Ⅰの取得がOK、ということではなく、例えばサービス提供体制強化加算の場合は最も高い区分(加算I イ)のみが新加算Ⅰの対象となることや、特定事業所加算についても介護福祉士の割合など従事者要件のある区分しか認められないことには注意が必要です。

事業者としては今回の加算率を参照しながら、上記に挙げた各種体制加算を現状において取得していない場合の対応策について検討される必要があるのではないでしょうか。(事業所内の配分方法については前々回で触れさせていただきましたので、ここでは割愛させていただきます)

((介護予防)訪問看護 、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は対象外)

※第168回社会保障審議会介護給付費分科会資料より抜粋

「新加算I」を算定するためには、「サービス提供体制強化加算(通所介護など)」「特定事業所加算(訪問介護など)」「日常生活継続支援加算(特養など)」「入居継続支援加算(特定施設など)」のいずれかを取得していることが要件となります。

ただ、それらの加算さえ取得していれば無条件に新加算Ⅰの取得がOK、ということではなく、例えばサービス提供体制強化加算の場合は最も高い区分(加算I イ)のみが新加算Ⅰの対象となることや、特定事業所加算についても介護福祉士の割合など従事者要件のある区分しか認められないことには注意が必要です。

事業者としては今回の加算率を参照しながら、上記に挙げた各種体制加算を現状において取得していない場合の対応策について検討される必要があるのではないでしょうか。(事業所内の配分方法については前々回で触れさせていただきましたので、ここでは割愛させていただきます)

公開日 2019/02/01

最終更新日 2020/01/21

2019年1月18日に開催された「全国厚生労働関係部局長会議」。そこでは各部局における来年度の予算案があらためて示されており、そこから読み取れる“注力領域”は今後、介護事業者の経営にも様々な影響を及ぼしてくるものと思われます。今回のニュースレターでは老健局及び社会・援護局の資料を中心に、特に介護業界として注目すべきと思われる6点の事業・予算案についてご紹介・確認させていただきます。

では、早速、確認してまいりましょう。先ずは1点目の事業・予算案についてです。

全ての市町村で、以下の1.から2.までの事業を実施。

⇒中でも注目すべきは、“①認知症施策”において新たに出てきた「社会参加活動の体制整備」でしょう。

「認知症を有する人をはじめとする高齢者の中には、これまでの経験等を生かして活躍したいとの声が少なくない。

地域において「生きがい」をもった生活や認知症予防等の介護予防に資するよう、認知症地域支援推進員の取組として、新たに社会参加活動のための体制整備を地域支援事業に位置づけ、その取組を支援する」とされています。

具体的な取り組み例、及び主な経費助成内容として挙げられているのは下記の通りです。

【具体的な取り組み例】

【主な経費助成例】

「人生100年時代」が叫ばれ、高齢者に対しても“はたらく(≒社会参加)”というキーワードの重要性が高まる中、自社の今後のサービス提供にも、そのコンセプトを取り込もうとされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「1市町村あたり、3カ所の実施を想定(財源の範囲内で1市町村当たり、最大5カ所まで)」ということですので、活用を検討されたい事業者の方は、早めに自治体にアプローチを試みておくことも必要かもしれません。

では、続いて、2点目についてです。

地域密着型特別養護老人ホーム等の地域密着型サービス施設の整備に必要な経費や、介護施設(広域型を含む)の開設 準備等に必要な経費、特養多床室のプライバシー保護のための改修等に必要な経費の助成を行うとともに、地域のニーズ等に適したメニューの充実を行う。

⇒特に特養多床室の改修を検討されている社会福祉法人様には朗報かもしれません。

続いて3点目についてです。

介護施設等における防災・減災対策を推進するため、スプリンクラーの整備のほか、「防災・減災、国土強靱化のための3カ年緊急対策」を踏まえ、施設の耐震化整備等、倒壊の危険性のあるブロック塀の改修等、大規模停電時に医療的配慮が必要な入所者等の安全を確保するための非常用自家発電設備の整備に必要な経費を補助する。

⇒昨年に起こった天災等の被害を踏まえ、施設の防災・減災対策強化を検討されている事業者様には要注目の情報と言えるのではないでしょうか。続いて4点目についてです。

【業務改善支援事業】

生産性向上ガイドラインに基づき業務改善に取り組む介護事業所に対して、第三者がその取組を支援するための費用の一部を助成する。

(対象事業所)

生産性向上ガイドライン(平成30年度作成)に基づき、事業所自らの業務改善に向けた取組を、本事業により後押しすることで、地域全体における取組の拡大にも資すると都道府県又は市町村が認める介護事業所。

※例えば、人材不足に関連した課題を解決することが急務である事業所、団体を通じた取組の横展開が期待できる事業所など

(手続き等)

介護事業所は業務改善計画や市町村の意見書(市町村指定の場合)を添付の上申請する。事業実施後、都道府県へ改善成果の報告を行うetc

【ICT導入支援事業】

介護分野におけるICT化を抜本的に進めるため、ICTを活用して介護記録から請求業務までが一気通貫で行うことができるよう、介護ソフト及びタブレット端末等に係る購入費用の一部を助成する。

(要件)

介護ソフトは介護記録、情報共有、請求業務が一気通貫であることetc

⇒業務改善支援事業・ICT導入支援事業、共に「(1事業所あたり)対象経費の1/2以内(上限30万円)」が助成される案となっています。

“1事業所あたり”ということを考えれば、事業者によっては有益に活用できる可能性もあるのではないでしょうか。

続いて5点目についてです。

研修実施主体が介護施設や介護事業所に赴き実施する出前研修(初任者研修、実務者研修等)や、研修受講者が事業所近隣で集合して行う研修を実施するための経費に対し助成する(他の事業で助成される経費を除く)。

⇒「代替要員の確保が困難なため、外部研修等への参加が難しい」と悩まれている事業者の方にとっては要注目の内容かもしれません。

それでは最後、6点目についてです。

新たな在留資格「特定技能」の創設等により、今後増加が見込まれる外国人介護人材が国内の介護現場において円滑に就労・定着できるよう、以下のような取組を通じて、その受入環境の整備を推進する。

(補助率)

定額補助

(実施主体)

⇒海外人財の積極雇用をお考えになられている事業者は、頭に置いておいたほうが良い情報と言えそうです。

以上、次年度予算案から介護事業者に関連が深そうなものを抜粋させていただきました。

繰り返しになりますが、年度予算において新設、もしくは予算増額が行われる各項目は、厚生労働省として整備・充実を進めていきたいと考えている内容と捉えることが出来るでしょう。

今回では紙面量の都合上、ポイントをご紹介することしか出来ませんでしたが、関心があるものについては是非、ご自身で更に深く調べてみることをおススメする次第です。

我々としても今後、より有益な情報・より有効な打ち手が見え次第、皆様に積極的にお伝えしてまいります。

※平成31年度厚生労働省予算案を更に深くお知りになりたい方はこちら

平成30年度 全国厚生労働関係部局長会議資料

(上記内容は老健局、社会・援護局の資料から抜粋しています)

↓

https://www.mhlw.go.jp/topics/2019/01/tp0107-1.html