名古屋の介護・福祉業界に強い社会保険労務士法人エンジー/行政書士事務所エンジー/中小企業診断士エンジー

社会保険労務士法人エンジー

地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分

地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分

営業時間 平日:8:30-17:30

営業時間 平日:8:30-17:30

公開日 2025/01/10

みなさん、こんにちは!

社会保険労務士法人エンジーでは、介護施設や障害福祉サービスを運営している事業者様に向けて、様々な情報を発信しています。

就労継続支援B型事業所を運営する方にとっては、利用者の特性やニーズに合わせた支援を行うなかで、「工賃」をどのように設定し、改善していくかといった悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。

今回は、就労継続支援B型事業所における「工賃」に焦点を当て、基本的な定義や報酬制度との関係、工賃規定のポイント、さらには運営上の注意点について解説していきます。

就労継続支援B型事業所では、障がいのある方(以下「利用者」と記載します。)が自分のペースで働き続けることを目指し、生産活動を通して収入を得る仕組みがあります。

この、利用者が得る収入のことを「工賃」と呼びます。

工賃は、事業所が行う生産活動によって生じる利益を、利用者に分配したものです。

一般的な企業でいうところの「給与」や「日当」に近いイメージになりますが、就労継続支援B型の場合、事業所と利用者の関係性や、事業所の収益構造が一般企業とは異なるため、収入に対する考え方も異なっているのです。

就労継続支援B型は、就労の場を提供するサービスであり、一般的な企業における雇用契約とは異なります。

利用者は事業所の従業員ではなく、あくまでもサービスの利用者なのです。

一方で、利用者はその場で実際に作業や生産活動を行い、それにより得られた収益から工賃が支払われています。

こうした関係性は、一般的な雇用とは異なり、事業所側はサービス提供者でありながら、同時に企業の使用者のような側面も持ち合わせているという特殊な構造になっています。

このような背景から、工賃は給料というよりも活動による成果の分配のような意味合いを持っているわけです。

就労継続支援B型では、利用者は自分のできる範囲で作業に取り組み、その成果に応じて工賃が発生します。

この工賃は、利用者にとって単にお金がもらえるという意味だけではなく、自分の働きが価値を生み出していると実感を得るきっかけにもなりますし、利用者の自立や生活向上に繋がる役割もあります。

つまり、工賃は、就労継続支援B型の利用者にとって、社会参加や自己肯定感を高める重要な要素になっているのです。

利用者の方が自分らしく

働くためにも、工賃は大切な

役割を担っています。

就労継続支援B型事業所の運営を考える上で、「工賃」と「基本報酬」の違いを正しく理解しておく必要があります。

繰り返しになりますが、工賃は、「事業所が生産活動を行うことで得た収益を、利用者へ還元するお金」です。

一方、基本報酬は「国や自治体から事業所へ支払われる公的な給付」であり、利用者支援を実施するための基盤となる収入源です。

これにより、人件費や設備費用など必要なコストをまかなうことができ、安定的なサービス提供が可能となります。

この二つを区別して考えることで、事業所は透明性の高い運営ができます。

また例えば「なぜ工賃がこの額なのか?」という疑問が出たときに、基本報酬を踏まえた収支構造を丁寧に説明ができれば、利用者やご家族にも現状を理解してもらいやすくなります。

工賃と基本報酬を正しく理解し、経営のバランスを取ることで、事業所は長期的な安定運営と利用者の満足度向上を同時に目指せるようになるのです。

PICK UP!

・工賃規定:事業所が生産活動を行うことで得た収益を、利用者へ還元するお金

・基本報酬:国や自治体から事業所へ支払われる公的な給付

就労継続支援B型事業所を運営する上で、工賃は利用者にとっても事業所にとっても重要な要素です。

そのため、事業所がどのように工賃を決めて、どのようなルールに基づいて支給するかが明確に定められている必要があり、それが工賃規定になります。

工賃規定は、事業運営の透明性や公正性を確保し、利用者との信頼関係を築く上で欠かせない役割を果たします。

就労継続支援B型の工賃は、あらかじめ決められた基準に沿って、事業所が独自に設定します。

「これぐらいが妥当」といった曖昧な決め方をするのではなく、利用者に納得してもらえる基準を示した上で運用することがポイントになります。

以下に、工賃設定の際に考慮するべき代表的な要素を挙げます。

工賃の原資となるのは、事業所が行う生産活動による収益です。

そのため、商品・サービスの販売価格、原材料や諸経費などのコストを考慮し、利益がどれだけ残るかを見極めましょう。

PICK UP!

生産活動による収入 - 経費 = 工賃

利用者が取り組む作業は、難易度や工数、品質などの要素が関係します。

工賃設定にあたっては、利用者がどれぐらいの時間・労力をかけ、どの程度事業所の収益向上に貢献したかを考慮します。

例えば、簡単な作業から始めてステップアップした利用者には、その成長を踏まえて工賃に反映させるなど、工夫が求められます。

完全に横並びにする必要はありませんが、あまりにも地域水準とかけ離れた工賃は、利用者やご家族に不信感を生む可能性があります。

平均工賃などの情報を参考に、妥当な金額設定も大切です。

工賃は障害福祉サービス事業所のガイドラインや、厚生労働省・自治体の通知、報酬体系なども参考にする必要があります。

行政指針はきちんと確認するようにしましょう。

利用者の方やご家族に

きちんと説明できるように

設定や指針を作成しましょう

工賃は、事業所の利益÷利用者の人数といったような単純計算ではなく、実際には様々な要素を考慮して決定します。

ここでは基本的な流れを示します。

まずは、事業所が一定期間(1か月など)に得た収入を算出します。

商品の売上や下請け作業の受託料などが主に収入を占めるかと思います。

原材料費や消耗品費、光熱費、設備維持費など、生産活動に必要な経費を収入から差し引きます。

就労継続支援B型は非雇用型のサービスですが、職員の人件費など、運営に欠かせない固定費も存在します。

この固定費部分も収入から差し引くことになります。

利用者一人ひとりの作業時間や作業量、作業内容の難易度などを基にして、利益をどのように割り振るか決めます。

例えば、「工数に応じて比例配分する」「一定のベース額を設定したうえで、品質や量で上乗せする」など、事業所ごとに決めたルールに沿って計算していきます。

不明瞭な計算方法や極端なばらつきがあると不信感や不満が生まれかねませんので、最終的に工賃が決まったら、利用者や関係者にわかりやすく説明するように心がけましょう。

公平で納得のいく仕組みづくりを行っていくことが大切です。

工賃規定を作り、実際に支給していく過程では、「実績報告」も欠かせないポイントです。

実績報告とは、事業所が一定期間内でどれだけの収益を上げ、どのように工賃を利用者へ分配したかを、管轄の行政機関へ報告する仕組みです。

実績報告は、公的な支援を受けている就労継続支援B型事業所が、公正・適正に事業運営を行っていることを証明するために必要なものです。以下の点に気をつけるようにしましょう。

工賃の算定根拠や分配結果を明示し、第三者が見ても不正がないことを示すことができます。

客観的に透明性が確保されていれば、利用者やご家族も安心でき、信頼されるものとなります。

実績報告を行うことで、毎月・毎年の収支や工賃額の推移が明確になり、事業そのものや事業所の経営全体の改善に役立てることができます。

実績報告は、行政機関が事業所の健全性や適正性を判断する際の重要な資料となります。

補助金や助成金の申請の際に悪影響が出ないようにするためにも、適正な運営は大切になってきます。

工賃規定は単なるルールではなく

利用者との信頼関係を築く上でも

大事な役割を果たします。

就労継続支援B型事業所における工賃の平均月額は、統計資料等を通じておおよその水準を知ることができます。

一般には、全国平均は月額17,000円強と示されていますが、これはあくまで平均であって、実際には事業所によって大きく異なります。

利用者にとってみれば、平均月額は自分の働きがどの程度の金額として返ってくるかを考える一つの指標となります。

おおよその目安がわかることで、日々の生活設計が建てられたり、あるいは趣味などの楽しみができモチベーションに繋がるかもしれません。

事業所側にとっても、他の事業所の平均水準を踏まえて生産性を見直すきっかけになるかもしれません。

平均値を上げれば良いという単純な話ではなく、利用者の納得感と事業所の経営とのバランスが大切になってきます。

平均工賃はあくまで参考値ですが、「その数字を意識してみる」という参考として扱っていただければと思います。

工賃を高くするために必要な

事業所の収益性を高める工夫について

考えていきましょう。

生産活動と工賃との関係性を考える際には、以下のポイントに着目してみることをおすすめします。

シンプルな考えですが、良質な商品やサービスは、高い価格での販売に繋がります。

製品の品質向上やブランド化を意識することで、より高い収益を得られる可能性が上がります。

無理なく作業を進められる工程管理を行いましょう。

作業手順を分かりやすくしたり、利用者の得意分野を生かしたローテーションとすることで、全体の生産性が上がります。

販路の多様化や、新たな販売チャネルの開拓により、商品の安定した売上に繋がれば、事業所の収益基盤が強化されます。

地域イベントへの出店やオンライン販売、企業とのコラボレーションなど、販路拡大の可能性を探っていくと良いでしょう。

いずれも当たり前のことのように感じられるかもしれませんが、この機会に「どうすれば生産活動をより効率化できるか」という発想で改めて見直しても良いかもしれません。

工賃を改善したいという思いを持ったら、次に必要となるのが、そう「計画」です。

具体的な目標と手段を明確にするため、工賃向上計画を策定しましょう。

報酬算定の要件にもなっていますので、要チェックです。

以下に計画策定のポイントを示しますので、参考になさってください。

まずはじめに、現在の工賃水準や生産活動の状態を整理しましょう。

何が課題なのか、どの部分がボトルネックになっているのかを洗い出し、その上で、段階的な目標を設定します。

次に、目標を達成するために、必要な取組を考えます。

具体的な施策と、その担当者やスケジュール感も想定できると実効性が高まりますね。

計画は作って終わりではなく、きちんと実行されてこそのものです。

もし予想より進捗が遅い場合には、その原因を探り、計画の修正も検討しましょう。

少しずつでも成果が現れれば、利用者や職員のモチベーションにも繋がると思いますので、前向きに取り組んでいきましょう。

工賃向上計画のポイント

・現状分析と目標設定

・戦略と施策の明確化

工賃は利用者の生活の一部になっていることに加え、モチベーションにも繋がっていることは先ほどからも説明してきたところです。

このような点を踏まえると、事業所としては、工賃規定や算定方法に関する透明性の確保、情報開示は必須となるでしょう。

注意すべきこととして、ただ開示すれば良いのではなく、わかりやすくかつ丁寧に、というところがポイントになってきます。

また、工賃を上げたいと考えていても経営の問題が出てきます。

収益性はどうなっているのか、何か効率化が図れる部分はないか、など一見工賃とは直接関係がなさそうなことについても、きちんと検証を行うことが必要になってきます。

工賃は、就労継続支援B型事業を行う上で、切っても切り離せない関係にあります。

経営のことも考えながらで大変だとは思いますが、利用者の生活全体を見据えた配慮を怠らないように気をつけていくことで、皆が安心して働ける環境を整えることができます。

工賃を上げようと思ったときには

工賃以外の状況にもきちんと

目を向けることが大切です。

今回の記事では、就労継続支援B型事業所における工賃についてフォーカスし解説してきました。

今回解説した点を参考に、「事業者」と「利用者」それぞれの視点で工賃について考えることで、より良い関係が築けるのではないでしょうか。

工賃規定や工賃向上計画の策定、あるいは事業所運営そのものについて心配事があれば、専門家へ相談してみることもおすすめします。

社会保険労務士法人エンジーでも無料相談を受け付けております。

弊社では指定申請から指定後のサポートまで、御社の事業を手厚く・末永くサポートいたします。

お気軽にお問い合わせください。

公開日 2024/11/29

みなさん、こんにちは!

社会保険労務士法人エンジーでは、介護施設や障害福祉サービスを運営している事業者様に向けて、様々な情報を発信しています。

この記事では、介護事業でこれから起業しようと考えている方に向けて、そもそもどこから手を付ければ良いのか、何を考えないといけないのかなど、介護事業の起業に必要な準備や注意点を順を追って解説していきます。

長い記事になってしまいましたが、この記事を読み終えた頃には、起業に向けた道のりがイメージできるようになっていると思います!

介護事業は他の業種とは異なり、法規制や運営基準など介護事業特有の課題が存在しますので、そういった部分も含めて、介護福祉専門の社労士が徹底解説していきます。

いきなり法人化の話!?と思われるかもしれませんが、介護事業で起業するには、法人格の取得が必要です。

そこで、ここではそもそもどういった法人にすれば良いのか、法人形態から考えていければと思います。

法人形態には例えば、株式会社、合同会社、NPO法人といったものがありますが、これらには非営利・営利の違いもありますので、それぞれの特徴やメリット・デメリットについて解説します。

非営利法人の場合、税制優遇や補助金などの支援を受けられる場合があります。さらに、社会的な信用度も高く、地域への貢献という観点では介護事業に適した形態と言えます。

一方で、非営利法人という特性上、社員(出資者)に対して収益を分配できませんので、資金調達や経営者のモチベーションが維持できるかというところを見極めないといけません。

介護事業者は非営利法人なのでは?と思われるかもしれませんが、現在は営利法人の形態も一般的になってきています。

このうち、株式会社は一般に金融機関等からの資金調達がしやすいというメリットが挙げられます。

一方で、合同会社は設立費用が比較的安く、手続きもシンプルなため小規模な事業を始める場合に適しています。

どの法人形態を選ぶべきかは、事業の規模や目的、資金調達方法によって異なります。

法人形態の選択は事業の土台を決める大切な決断ですので、専門家にも相談しながら慎重に判断していくことをおすすめします。

法人形態を考えたところで

全体の準備の流れを

確認しましょう。

介護事業を始めるには、まず事業を行う地域のニーズや市場調査を行って、どのサービスを提供するのかというのを考えることが重要です。

一口に介護事業と言っても、訪問介護やデイサービス、小規模多機能型居宅介護など、サービスの種類は多岐にわたり、種類ごとに必要な設備や人員が異なります。

競合が存在するのか、その地域はどういった特性があるのかといったことを考慮して、自分の強みを活かした事業モデルを選定することをおすすめします。

さらに、事業計画書を作成し、収支計画や開業までのスケジュールを具体化していきます。

法人形態が決まったら、次に行うのは「法人格の取得」です。

法人の設立には、法務局での登記手続きが必要です。

印鑑や定款の準備が必要で手続きに数週間かかりますので、時間的余裕を持って準備を進めましょう。

次に、事務所の選定と契約を行います。

利用者のアクセスや地域の競合状況を考慮して、立地条件を絞っていきましょう。

加えて、事務所の設備が基準を満たしていることが求められるため、介護事業に適した物件を選ぶことが重要です。

また並行して、必要な資格を持つ人員の採用を進め、介護保険事業者としての指定基準を満たす体制を整えます。

介護保険事業者として運営するには、都道府県や市町村が実施する指定前研修を受講する必要があります。

この研修では、法令遵守や運営基準に関する知識を学び、事業運営の基盤を固めることを目的としています。

研修のスケジュールは地域によって異なるため、ご自身の地域の自治体の情報を事前に確認しておきましょう。

事業を開始するためには、自治体に介護保険事業者としての指定申請を行う必要があります。

申請書類には、事業計画書や人員配置計画、設備の図面などが含まれており、不備があると審査が遅れるため、事前にしっかりとチェックすることが重要です。

また、審査には数週間から数ヶ月かかることもあるため、計画的に進めていきましょう。

自分たちで揃えるのが大変な場合には社会保険労務士などの専門家にも相談しながら準備をしていくと安心です。

無事に指定を受けることができたら、開業準備に入ります。

設備の最終確認、スタッフの研修、利用者募集の広報活動などを行い、スムーズな運営開始を目指します。

また、開業後は利用者の声を反映しながら運営を改善するサイクルを確立することが重要です。

定期的な業務の見直し・改善や、スタッフの継続的な教育を行い、信頼される事業所を目指しましょう。

介護事業で起業する際に

求められる資格について

解説していきます。

介護保険や障害福祉サービスを利用する場合には、一定の資格や人員要件を満たす必要があります。

事業者自身が資格を保有している場合もあれば、必要な資格を持つ人材を雇用することで基準を満たす場合もあります。

いずれにせよ、適切な資格要件を理解し、それに基づいた人員配置が求められます。

具体には、

・介護福祉士

・介護支援専門員(ケアマネジャー)

・社会福祉士

などといった資格があります。

また、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者、生活相談員など、資格や実務経験が必要な人員を配置することも求められます。

さらに、事業所の管理者に求められる資格や経験も重要です。

管理者には介護業界での一定の実務経験が必要とされ、加えて事業運営やスタッフ管理のスキルも求められるため、資格保有者を採用するだけでなく、継続的な教育や研修が欠かせません。

特に、指定申請時には人員配置基準を満たしていることが行政によって確認されますので、その点は注意するようにしましょう。そのため、必要な資格保持者を確保できているか、事前にしっかりとチェックすることが重要です。

また、資格取得支援制度を活用することでスタッフのスキルアップを図り、事業全体の質を向上させることも可能です。

介護事業を成功させるためには、資格に関する法的要件を満たすだけでなく、利用者に信頼される体制を整えることも大切な要素です。

一つ前の章でも触れましたが、介護保険事業者として求められる基準があり、事業の種類ごとに定められた人員基準を満たす必要があります。

例えば、訪問介護の場合、介護福祉士や初任者研修修了者などの資格を持つヘルパーを一定数配置することが求められるほか、管理者やサービス提供責任者といった役職も必要になります。

これらのスタッフの配置基準は、利用者の数や提供するサービスの規模によって異なります。

人員基準を満たさない場合には、指定を受けることができなくなってしまいますので、事前に十分な計画と採用活動を行うように気をつけましょう。

運営基準とは、介護事業所が適切に運営され、利用者に質の高いサービスを提供するためのルールを指します。

具体的には、利用者との契約書の作成や、介護サービスの記録・報告を行うことが含まれます。

また、利用者の苦情を適切に受け付け、解決する仕組みを整えることも運営基準の一部です。

さらに、定期的な業務評価やスタッフの研修を実施し、事業所全体の品質を向上させることが求められます。運営基準を遵守することで、行政や利用者からの信頼獲得にも繋がりますので、気を配るようにしましょう。

設備基準は、事業所や施設が安全で快適な環境を提供できるよう定められた要件です。

例えば、デイサービスでは、十分な広さの共有スペースや利用者が安全に移動できる手すり、バリアフリー設計が求められます。

通所系の事業所の場合、定員数に応じた広さが決められており、その他、事務室、相談室、トイレ、洗面所などサービスごとに要件が設定されています。

また、消防法や建築基準法に基づいた安全対策が施されていることも確認されるため、設備基準をクリアするためには、適切な物件選びと、細かな法令確認が欠かせません。

これら3つの指定基準を満たすことは、介護事業を始める上での最低条件です。

事業の信頼性と運営の

スムーズさを確保するために

それぞれの基準を正確に理解し

準備を整えましょう。

次に、起業する際に必要となる費用について解説していきます。

介護事業を起業する際、最初にかかるイニシャルコスト(初期費用)としてかかってくるものには、

・法人設立費用

・事業所の賃貸契約費用

・施設や設備の購入費用

・スタッフの採用費用

などがあります。

例えば、訪問介護の場合、事務所スペースと最低限の備品でスタートできますが、デイサービスなどの施設型サービスでは広いスペースやバリアフリー対応の設備が必要なため、初期費用が高額になりがちです。

そのほかにも、介護保険事業者の指定申請に必要な手数料や、行政に提出する書類作成のための専門家への依頼費用も発生します。

事業開始後には、毎月発生するランニングコスト(運転資金)が必要になってきます。

主な費用としては、

・人件費

・事務所や施設の家賃

・光熱費

・保険料

・消耗品費

・利用者へのサービス提供に伴う運営費(クリーニング、レクリエーションなど)

があります。

特に人件費は全体のコストの大部分を占めるため、効率的な人員配置をするように心がけましょう。

また、広告宣伝費や研修費用なども継続的に発生する可能性があるため、これらを含めた資金計画を立てることが重要です。

介護報酬の入金サイクルは通常月末締め翌々月末入金であるため、初期段階ではキャッシュフローの管理が特に重要となります。万が一の事態に備え、数か月分の運転資金を確保しておくと安心ですね。

コストをしっかりと把握し資金計画を立てることが

その後の安定した経営に繋がりますので

ここも大変重要なポイントです。

起業する際の資金調達方法として、金融機関からの融資を選択することが多いと思います。

日本政策金融公庫は創業者向けの融資制度を数多く提供しており、介護事業にも積極的に融資を行っていますので、ひとつ候補に上がると思います。特に、新たな事業を始める際の「新創業融資制度」や、小規模事業者向けの「生活衛生貸付」などが利用可能です。

地方銀行や信用金庫も地域密着型の融資プランを提供しているため、地元の金融機関に相談するのも有効だと思います。

融資を受ける際には、事業計画書を見て、事業の将来性や収益見込みがどうなのかという点を必ず確認されますので、しっかりと作り込んでいくようにしましょう。

事業計画書には、収支計画、ターゲット市場、競合分析などを盛り込み、説得力のある内容にすることがポイントです。また、借入金額に応じて保証人や担保が必要になる場合があるため、事前に条件を確認し、準備を整えておくことが大切です。

介護事業を起業する際には、国や自治体が提供する助成金・補助金を活用することで、資金負担を軽減することも可能です。

例えば、「地域介護・福祉空間整備等事業」では、介護施設の新設や改修に対する補助金が提供される場合があるほか、「キャリアアップ助成金」などを利用し、従業員の採用や研修にかかる費用を一部ですがカバーすることもできます。

助成金や補助金は返済の必要がない点がメリットですが、その分、申請手続きが煩雑で締切が厳しいことが多いため、早めの準備が必要です。申請には、計画書や必要書類の提出が求められるため、社労士や行政書士といった専門家のサポートを受けるのも良い方法です。

自治体によって支援内容が異なりますので、ご地元の自治体で利用可能な制度を確認するのが良いと思います。

融資と助成金・補助金を

上手く組み合わせることで

効率的な資金調達を行いましょう。

これまで起業について解説してきましたが、ここで気を引き締める意味合いも兼ねて、介護事業の経営の難しさ、経営上の注意点について、お伝えしておきたいと思います。

介護事業は需要が高い一方で、廃業率も比較的高い業種として知られています。

その主な原因は、資金繰りの難しさや担い手不足、利用者が確保できないことなど、多岐にわたります。

特に人材不足は深刻な状況ですので

①介護スタッフを確保すること

②離職者を減らすこと

上記の2点が経営を安定させる上で大きなポイントとなります。

また、要件の変更など介護報酬の改定も経営に大きく影響しますので、定期的な改定に対応できる柔軟な運営が求められます。

これらのリスクをきちんと把握し、事前に対応策を講じることで廃業のリスクを十分に軽減できますので、落ち着いて準備を行っていきましょう。

その上で、介護事業を成功させるためには、綿密な事業計画の策定が不可欠です。

収支計画やターゲット層の設定、地域ニーズの分析などを具体的に盛り込むことで、事業の方向性が明確になり、リスクを最小限に抑えることができます。

事業計画は融資の申請や行政への指定申請時にも使いますので、丁寧に作って損はありません。

計画は一度立てたら終わりではなく、定期的に見直し、事業の現状や外部環境に応じて柔軟に更新していくことが必要です。特に収支計画では、介護報酬の入金サイクルを考慮し、資金繰りに無理が生じないよう設計することが重要です。

計画に基づいた堅実な運営を行い、廃業率の高さというハードルを乗り越えていきましょう。

計画の質が事業の未来を左右する

と言っても過言ではありませんので

入念に準備しましょう。

今回の記事では、介護事業で起業する際の全体的な流れや注意すべき点について解説してきました。

今回解説したポイントを参考に、計画策定や介護事業社の指定、資金調達などを一つずつ着実に進めていきましょう。

開業準備で不安な点やわからないことがある場合には、専門家へ相談してみるのもおすすめです。社会保険労務士法人エンジーでも無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

さらに、現在は、介護・障害福祉サービス事業の経営者を対象とした「会社成長塾」も開催しておりますので、こちらもご活用いただければと思います。

会社成長塾は介護、障害福祉サービス経営者のための学び場です。

「福祉事業ごとの収益構造を知る」「自立型職員のリーダーシップ」「採用の考え方を学ぶ」など、介護・障害福祉業界で生きる経営者の悩みや視点に深くスポットを当てたカリキュラムですので、よりリアルで具体的な悩みや課題に向き合うことが出来ます。

会社成長塾は体験セミナーもございますので、お気軽にご参加ください。

公開日 2024/10/09

みなさん、こんにちは!

社会保険労務士法人エンジーでは、介護施設や障害福祉サービスを運営している事業者様に向けて、様々な情報を発信しています。

今回は、令和6年度に行われた「介護職員等処遇改善加算」への一本化について、要件や加算率等、特にこれまでの3種類の加算からの変更点について、ポイントごとにわかりやすく解説いたします。

令和6年6月から介護職員の処遇改善に関する加算が「介護職員等処遇改善加算」に変更され、加算率の引き上げが行われました。

具体的には、これまでの

・「介護職員処遇改善加算」

・「介護職員等特定処遇改善加算」

・「介護職員等ベースアップ等支援加算」

上記3つの既存の加算制度が「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。

今回の制度改正により、制度がシンプルになり、加算率も高く設定されるようになったほか、賃金改善の方法も事業所の状況に応じて柔軟に対応できるようになり、賃金改善額の上昇など、職員の処遇改善に向けた取り組みが一層促進されることが期待されます。

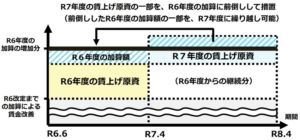

新たな「介護職員等処遇改善加算」は令和7年度からの完全施行に向け、令和6年6月分からすでに運用が開始されています。5月分まではこれまでの3加算の取得状況に基づき配分されますが、6月分からは新加算Ⅰ~Ⅳ及び新加算Ⅴに基づき配分されます。

介護職員等処遇改善加算は、介護職員の賃金向上や労働環境の改善を目指して導入された制度ですが、全ての介護サービスが加算の対象となるわけではありません。これはこれまでの旧加算と同様の考え方で、サービスの性質や目的に鑑み、具体的には次のサービスが加算算定非対象サービスとされています。

・(介護予防)訪問看護

・(介護予防)訪問リハビリテーション

・(介護予防)福祉用具貸与

・特定(介護予防)福祉用具販売

・(介護予防)居宅療養管理指導

・居宅介護支援

・介護予防支援

そもそも今回の改正が

行われた背景から

考えてみましょう。

以前の記事でも紹介したように、介護業界は深刻な人材不足に直面しています。

高齢化が進み介護需要は増加の一途をたどる一方で、新たな労働力の確保が困難となっているのが現状です。

また、介護職員の離職率は他業種に比べて高く、継続的な職員の確保が課題となっています。

このようなことから、介護職員の処遇改善と職場環境の向上が急務とされてきました。

そのような背景の中で、介護職員等処遇改善加算の一本化によって、介護職員の賃金向上を図ることが一つ大きな目的になっています。

賃金の向上は、職員のモチベーション向上にも寄与し、結果的にサービスの質の向上にも繋がることが期待されています。

さらに、労働環境の改善を図ることで、職員が長期的に業界で働きたいと思える環境、働き続けられる環境を整えることもこの改正の重要な目的になっていると言えます。

新加算では、旧加算に比べ、より広範な職員を対象としており、給与の改善だけでなく、キャリア支援など柔軟な配分が可能になった点が大きな特徴です。

詳しくは以下の2点が主な違いとして挙げられます。

①加算の対象職種の拡充

②目的の拡充

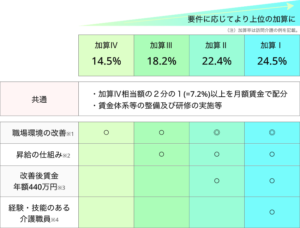

新加算は旧加算の各区分の要件と加算率を組み合わせた上で、Ⅰ~Ⅳの4区分に再編されました。

旧加算では、3つの加算ごとに段階が設けられていたため、組み合わせが全部で18通りありました。

一方で、新加算は4通りしかないため、場合によっては新加算における加算率が旧加算での加算率を下回る可能性があるため、令和6年度の激変緩和措置(経過措置)が設けられており、令和6年度中は必ず加算率が上がるように設定されています。

前項で触れたように、新加算Ⅰ〜Ⅳに直ちに移行できない事業所のために、激変緩和措置として、新加算Ⅴ(1〜14)が令和6年度末までの間に限り設置されています。

新加算Ⅴは、旧3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による加算率の引上げを受けることができるようにするための経過措置で、令和6年5月末時点で、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算 (旧3加算)のうち、「ベースアップ等支援加算」を取得していない事業所、または、「ベースアップ等支援加算」を取得しているが「介護職員処遇改善加算」および「介護職員等特定処遇改善加算」のいずれか、もしくは両方が“区分Ⅰ以外”となっている事業所が取得可能となっています。

この新加算Ⅴは令和6年度限りの措置ですので、新加算Ⅴを受ける事業所は、年度内に要件を満たした上で、令和7年度からはより高い加算率を受けることを目指すことになります。

経過措置を適用する場合でも

来年度には要件を満たせるよう

準備しておきましょう。

処遇改善加算の届出時に用意する必要のある書類です。

こちらは、これまでは加算区分の変更がなければ体制届の提出は不要でしたが、新加算を取得する場合は、全事業所が提出する必要があります。

旧3加算を取得している事業所であっても提出する必要がありますので、注意してください。

体制等状況一覧表と同様に、処遇改善加算の届出時に提出する必要があります。

今年は事務負担軽減の観点から、旧加算と新加算でひとつの様式にまとめられております。

新加算の提出期限は原則2月末までとなります(ただし、年によっては4月15日になったりすることもあり、毎年発表されます)。

年度最後の加算の支払いがあった月の翌々月末日までに提出する必要があります。

例えば3月請求分の加算の支払いを受けるタイミングが5月の場合は、7月31日が期限となります。

実績報告書作成のポイントについては、弊社の記事でも紹介しておりますので、こちらを参照ください。

実績報告書についても処遇改善計画書と同様、旧加算と新加算がひとつの様式にまとめられています。

新加算を配分する際に気を付けるべきこととして、基本的には①加算の算定額以上の賃金改善をする、②加算の前年度からの増加分以上の賃金改善をする、③加算以外の部分で賃金を引き下げない、の大きく3つがあります。

①加算の算定額以上の賃金改善をする

令和7年度への繰越額を除く、処遇改善関連の加算の算定額以上の賃金改善が必要です。

②加算の前年度からの増加分以上の賃金改善をする

令和5年度と比較して増加した加算の額以上の新たな賃金改善が必要となります。ベースアップ(基本給または決まって毎月支払われる手当の一律引き上げ)が基本とされていますが、難しければ他の手当や一定の要件で、ボーナスと組み合わせて実施しても問題ありません。

③加算以外の部分で賃金を引き下げない

処遇改善加算は、あくまでも賃上げを行うことを目的としたものであり、現在の賃金を下げて、その差分に処遇改善加算を充てるということは制度趣旨にも反し、認められません。

上記①~③を全て満たすことが必要となり、もし満たせない場合には、行政処分となることもあり得ますので、この点は気を付ける必要があります。

これまでの旧加算では、加算で得た金額はすべて当年度に配分しきる必要がありました。

しかし、今回の報酬改定では、処遇改善分について2年分が措置されており、令和7年度分を前倒しして賃上げすることも可能とされています。さらに前倒しした令和6年度の加算額の一部を、令和7年度に繰り越して賃金改善に充てることも可能とされています。

つまり、令和6・7年度の2か年を通して全額を賃金改善に充てればよいという考え方に変わっています。

政府としても、令和6年度に+2.5%、令和7年度に+2.0%のベースアップの実現を目標としており、それを後押しするための措置と言えます。

(出典:厚生労働省 一本化リーフレット)

新処遇改善加算では職種による配分ルールが廃止され、「介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある介護職員に重点的に配分することとしつつ、事業所内での柔軟な配分を認める」とされています。これにより、介護職員以外への配分も可能になったと言えます。この配分ルールは、令和6年4・5月分の旧処遇改善加算にも適用されます。

ただ、柔軟な配分は認められていますが、職務内容や勤務実態に見合わない著しく偏った配分は望ましくありません。

例えば、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させるといったことや、同一法人内の一部の事業所だけに賃金改善を集中させるといったことなどは望ましくないとされていますので、注意してください。

今回の改正はこれまでの制度の

ねらいをより前に推し進める

ための措置と言えますね。

新加算の算定要件は、大きく分けて

①キャリアパス要件

②月額賃金改善要件

③職場環境等要件

の3つがあります。

算定する処遇改善加算の区分により要件が異なり、加算率の高い区分になるほど、要件も増えていきます。

月額賃金改善要件は新加算の全ての区分において満たしている必要があります。

月額賃金改善要件Ⅰは令和7年度からの適用になります。

新加算Ⅳ相当の加算額の2分の1以上を、月給(基本給または決まって毎月支払われる手当)の改善に充てることとされています。

処遇改善計画書に必要事項を記入することで、実際の金額が自動で算出されます。

※旧加算における賃金改善の多くを一時金で行っている場合は、一時金の一部を基本給・毎月の手当に付け替える対応が必要になる場合があります。その場合であっても、賃金総額は一定のままでも問題ありません。

これまでのベースアップ等支援加算(旧ベア加算)の流れを汲む要件になります。これまでの旧ベア加算が未算定の場合のみ適用されるものです。

「新加算に含まれている旧ベア加算相当の増加額」の3分の2以上を、新たな月給の引上げに使う必要があるというものです。

旧ベア加算を取得し月給引き上げを行ってきた事業所との公平性の観点から措置されているものになります。

介護職員について、職位、職責、職務内容などに応じた任用などの要件を定め、それらに応じた賃金体系を整備することとされています。

なお、キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲについては、根拠規程を書面で整備した上で、全ての介護職員に周知することが必要です。

(経過措置)

令和6年度中は年度内の対応を誓約することで算定可能です。

介護職員の資質向上の目標と以下a、bのいずれかに関する具体的な計画を策定し、計画に関する研修の実施または研修の機会を確保することが必要です。

a 研修機会の提供または技術指導などの実施、介護職員の能力評価

b 資格取得のための支援(勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助など)

(経過措置)

キャリアパス要件Ⅰと同様、令和6年度中は年度内の対応を誓約することで算定可能です。

介護職員について、以下a~cのいずれかの仕組みを整備することが必要です。昇給に関する仕組みづくりを促すことがねらいです。

a 経験に応じて昇給する仕組み

b 資格などに応じて昇給する仕組み

c 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み

(経過措置)

キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱと同様、令和6年度中は年度内の対応を誓約することで算定可能です。

経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金額が年額440万円以上であることが必要です。

※小規模事業所などで加算額全体が少額である場合や、職員全体の賃金水準が低く1人の賃金を引き上げることが困難な場合などは適用が免除されます。

経験・技能のある介護職員の定義

-「介護福祉士の資格を持ち、所属する法人等における勤続年数10年以上の介護職員」が基本とされていますが、他の法人における経験や、職員の担当業務や技能などを踏まえて各事業者の裁量で設定することができるとされています。

(経過措置)

令和6年度中は年額440万円以上の代わりに旧特定加算相当部分による月額8万円以上の改善でも算定可能です。

サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置していることとされています。

具体的には、新加算等を算定する事業所又は併設する本体事業所においてサービス類型ごとに別紙1表4に掲げるサービス提供体制強化加算、特定事業所加算、入居継続支援加算又は日常生活継続支援加算の各区分を算定している必要があります。

新加算Ⅰ・ⅡとⅢ・Ⅳで要件が異なります。

なお、それぞれに令和6年度の経過措置が設けられています。

・新加算Ⅰ・Ⅱの要件

6つの区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上、うち一部は必須)取り組むこと。

情報公表システム等で実施した取組の内容について具体的に公表すること。

(経過措置)

令和6年度中は区分ごとに1つ以上取り組み、取組内容の具体的な公表は不要。

・新加算Ⅲ・Ⅳの要件

6の区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組むこと。

(経過措置)

令和6年度中は全体で1つ以上取り組むこと。

多くの要件がありますが、

目指す加算区分には何が必要なのか

整理するようにしましょう。

新加算Ⅰ~Ⅳを取得するために達成する必要のある各要件との対応は次のようになっています。

下記表の加算率は、訪問介護事業を例として記載しています。

(出典:厚生労働省 介護職員等処遇改善加算の全体像)

社会保険労務士エンジーにはこれまで、「役員や事務職員に支払っていた処遇改善手当は実績に含められないのか?」等、多くの問い合わせを頂いてきました。

過去の記事では、今年の改定に伴う「実績報告」でつまづきやすいポイントについても解説しておりますので、こちらも併せてご参照いただければと思います。

【介護福祉専門社労士が解説】処遇改善加算「実績報告」のポイント「令和6年度の改正内容は?」「役員や事務員の給与は入る?」

新たな介護職員等処遇改善加算は、従来の加算に比べて介護職員だけでなく多職種の処遇改善を目指しており、より幅広い職員に対する処遇の改善が可能になりました。

また、キャリアアップ支援や職場環境の改善といった取り組みが重視され、職場全体の質の向上も図られ、職員のモチベーション向上や離職率の低下に繋がり、結果として一層の人材確保が目指されています。

加算申請には、各種届出を正確に行っていく必要があります。

加算の趣旨を理解し、職員の処遇改善やキャリアアップ支援に積極的に取り組まれている事業所の皆さんの支えとなるよう、弊社もお手伝いしてまいります。

処遇改善加算も活用しながら

よりよい職場環境をつくり

職員定着に繋げていきましょう。

(参考資料)

この記事は厚生労働省の「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月15日)」を参照し作成しています。

公開日 2024/08/19

みなさん、こんにちは!

社会保険労務士法人エンジーでは、介護施設や障害福祉サービスを運営している事業者様に向けて、様々な情報を発信しています。

「介護福祉専門社労士直伝! これだけは絶対やってほしい介護の人材不足6つの解決策」でもご紹介した通り、昨今、少子高齢化の影響で介護施設の需要が高まる一方、働く介護士や介護スタッフの人手不足が深刻化しています。

介護業界では慢性的な人手不足の状態である状態がなかなか改善されず、「応募者が集まらない」「長期就業につながらない」という悩みが絶えません。

この業界全体の「人材不足問題」を解決するべく、2017年頃から厚生労働省が本格的に外国人介護職員の受け入れを推進し始めました。さらに、2019年4月に施行された「特定技能」という新しい在留資格の創設により、介護分野でもより広範囲にわたる外国人介護人材の受け入れがさらに進んでいます。

こうした国のバックアップに伴なって、「外国人雇用に挑戦しよう!」という事業所や施設も増えてきました。

今回は、外国人人材を介護職で

雇用するため制度や

注意点を確認していきましょう!

やはり、大きなメリットの一つといえば「人材不足の解消」です。 もちろん準備や受け入れるための対策、手続きなど必要なことはありますが、外国人介護人材を採用することで、例えば日本人で応募が集まりにくい勤務地などでも「働き手を得られる」というのは大きな収穫です。

それと同時に、雇用される外国人介護スタッフにとっても、日本での就労の大きなチャンスとなります。特に母国で定職を得るのが難しい場合など、日本での安定した収入は離れて暮らす家族の生活を支える大変重要な手段となるため、意欲的な姿勢で働くスタッフも多いようです。

介護施設に外国人介護スタッフが加わることをきっかけに、日本人や日本に慣れ親しんだ利用者・介護スタッフは、今まで知らなかった新しい文化や習慣に触れることができるため、視野が広がります。また、日常のケアやコミュニケーションについても、お互いに上手に意思疎通を測るために、新しい工夫が生まれることがあり、そういった面での新しい発見もメリットのひとつと考えられます。

日本と、外国人介護スタッフの母国(例えばベトナムやインドネシアなど)の文化を紹介しあったり、日本の伝統的な食事や礼儀など、日本人だけだった環境に新しい考え方や文化・価値観が入ることで、多様性への理解を深めることができます。

既に外国人介護スタッフを採用している施設では

自分では体験できない海外の伝統や日常の話を聞くのが

楽しみ!という利用者もおられるようです。

突然ですが、あなたが来月からベトナムで働くことになったとします。その話を聞いたとき、きっと初めに心配するのは「文化の違い」と「言葉の壁」ですよね。

事前にベトナム語を語学学校である程度勉強していて、日常的なコミュニケーションは問題なくこなせるレベルであったとしても、やはり「生きている現場」で得られるものは、計り知れないと思います。

同じように、外国人介護スタッフは利用者との日々の会話や、同僚となる日本人の介護スタッフや上司との業務・連携を通じて、日本語だけではなく、介護現場で必要な対人スキルや、日本的な考え方なども身につけることができるでしょう。

雇い入れる経営者や一緒に働く同僚としても、「どうコミュニケーションを取っていくか?」「自分たちでサポートできることは何か?」など、日本人同士では考えなかった視点や経験ができ、様々な目線での配慮や気遣いができるようになります。

十人十色をより強く感じる介護現場ですから、そういった経験は施設としても介護に関わる者としても、ひとつ上のステップに進めるのではないでしょうか。

外国人介護スタッフを採用することで、異なる文化や価値観を施設に取り入れることができ、日常のケアの新たなアイデアにつながります。また、外国人介護スタッフから見ても、異国での介護職経験は単なる職業経験ではなく、国際的な視点を持つ貴重なキャリア資産となります。

また、介護業界に限らず外国人労働者の中には日本で介護技術を学び、それを母国で役立てたいと考えている方も少なくありません。こうした高い目的意識を持つ人材を雇用すれば、日本の施設で学んだ技術が母国で広まり、その国の介護サービスの水準が向上するなど、国際貢献につながる可能性もあります。

メリットの中でも例に挙げた「言葉の壁」ですが、外国人介護スタッフが日本語を十分に理解できていない場合、利用者のニーズを的確に把握することや、迅速かつ正確な報告・連絡・相談の妨げになることもあるかもしれません。

雇用しはじめの時期や、イレギュラーなシーンなど現場や介護スタッフに余裕がない場合、職場内でのコミュニケーションに支障が出ることも考えられます。

しかし、忘れてはいけないのが

ストレスを感じるのは、外国人スタッフも同じ。

関わる全員で力を合わせて解決するべき課題です。

日本の介護現場では、特有の文化や習慣が深く根付いています。

日本人なら誰もがわかる(察することも含めて)暗黙の了解のようなものでも、外国人介護スタッフには知らない・理解できないことも多くあるでしょう。お互いに自国の文化や価値観のズレを感じることは少なくありません。

この文化や価値観・考え方の違いによって、外国人介護スタッフが職場での適応に時間がかかったり、利用者への対応が日本人介護スタッフと異なり、双方で誤解が生じたりする可能性もあります。

外国人介護スタッフが日本で働くため、また働いてもらうためには、日本の介護制度や専門知識を理解するための勉強会や研修が必要です。小さな勉強会だとしても、準備も含めるとやはりそれなりに時間や費用がかかってしまうでしょう。

また、勉強会や研修を終えた後も、将来的にどのようなキャリアを考えていけるのかが明確になっていない現場の場合、外国人介護スタッフのモチベーションの低下につながることがあります。(キャリアのことは日本人介護スタッフにも関係してくることではありますが)

母国への帰国後にその経験がどのように活かせるか?日本で長期的に働くことが可能か?といった点について、不安を感じる外国人介護スタッフも少なくありません。

デメリットとして今回は3つ紹介しましたが、

日本人介護スタッフ同士であっても、起こりえるものもあり

「外国人介護スタッフだから」というデメリットは

あまりないように感じました。

それでは、ここで外国人介護人材採用の現状を少し見ていきましょう。

厚生労働省が発表している「外国人雇用状況」の届出状況のまとめによると、2023年10月末時点で、医療、福祉のうち「社会保険・社会福祉・介護事業」で働く外国人労働者は66,660人と発表されてます。(医療、福祉全体だと90,839人)

前年2022年と比較すると22.2%増と、働き手は年々増加しています。その背景には技能実習、特定技能の新設により、外国人が介護分野で働きやすくなったことが挙げられます。

》厚生労働省 「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和5年10月末時点)[PDF形式:563KB]

以前より受け入れられている特定活動である「EPA介護福祉士」は、受け入れのハードルが高く、人数も限られていたのに対し、「技能実習」や「特定技能」の要件難易度は低く、受け入れの間口が広まったと言えます。

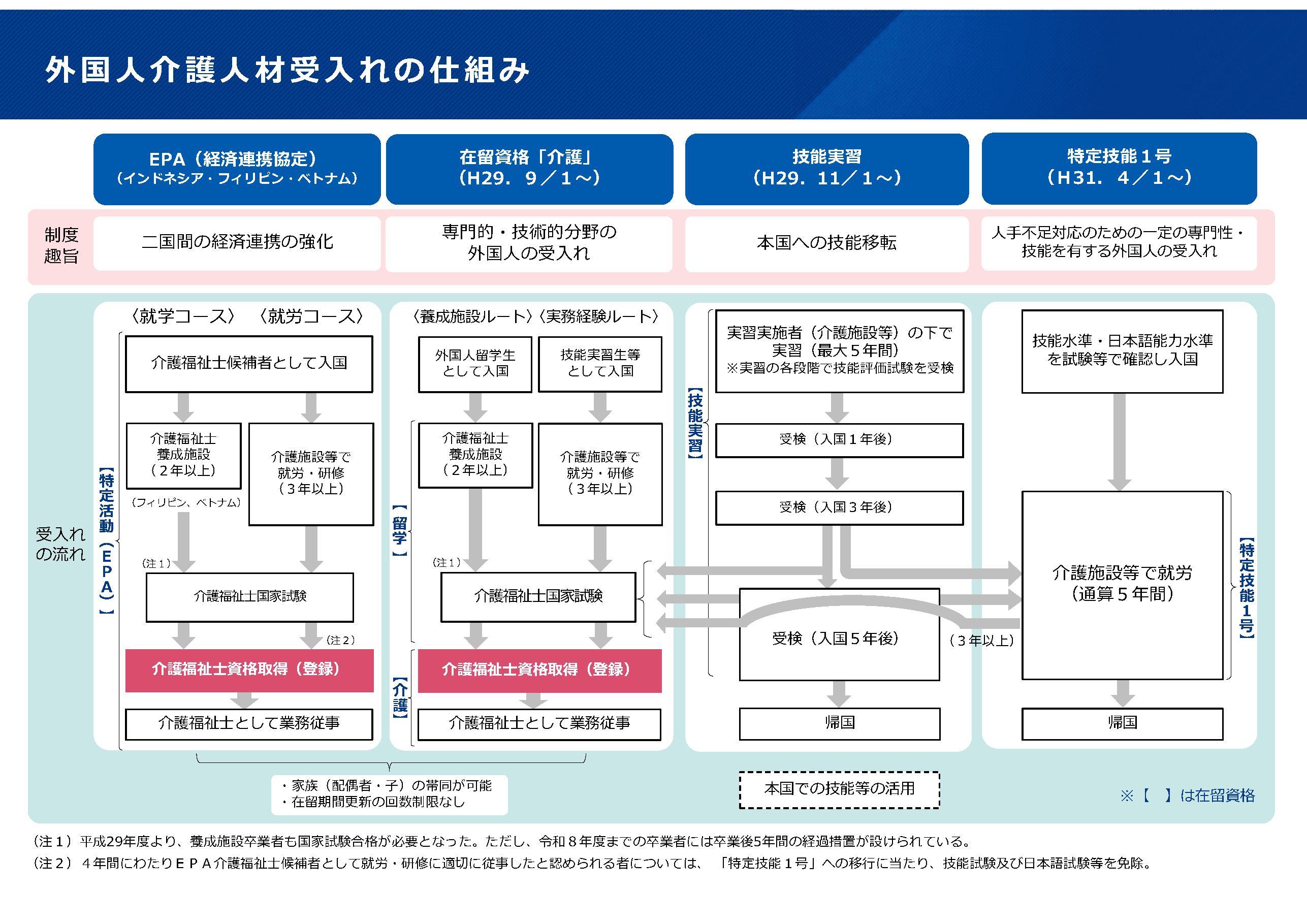

介護業界に関わらず、外国人が日本で働くためには「就労ビザ」と呼ばれる在留資格が必要となります。 外国人が日本に在留する際には、この在留資格が必要となりますが、在留資格の種類によって、日本国内でおこなうことができる活動が異なります。

在留資格「介護」とは、外国人が介護職として働くための資格です。「介護」は2017年9月に新設された在留資格で、介護福祉士養成校を卒業し、介護福祉士の資格を持っている人が対象です。

外国人介護人材受入れの仕組みについては、EPA(経済連携協定)、在留資格「介護」、技能実習、特定技能の4つの制度があります。

出典:厚生労働省 外国人介護人材受入れの仕組み

介護分野で働ける在留資格は全部で4種類あります。

それぞれの在留資格の特徴を見ていきましょう。

「技能実習」は、発展途上国の人々に日本の技能や技術を習得させ、母国で活用してもらうことを目的とした在留資格です。日本の企業や団体で一定期間働きながら技能を習得することが求められ、在留期間は最長で5年です。

しかし、「技能実習」は基本的に学習が主目的であり、指定された職場でしか働けないという制限があります。

この制度は現在「育成就労制度」に改正される予定で、より効果的な技能習得と現場での実務経験の積み重ねが重視される方向に進んでいます。改正後は、技能実習生の待遇改善や技能の習得過程がより明確になることが期待されています。

「即戦力としての労働」を主な目的とした在留資格です。この「特定技能1号」を取得するためには、次の3つの要件を満たす必要があります。

・介護技能評価(介護分野で必要な技能を確認する試験)

・日本語試験(日本語能力試験N4相当以上/日常生活や業務で必要な日本語の能力を確認する試験)

・介護日本語評価試験(介護現場で特に必要とされる日本語の理解力を測る試験)

はじめに紹介した「技能実習」とは異なり転職が可能で、実務経験を積むことを重視している資格のため、労働力として即戦力となることが期待されます。技能的には「技能実習」よりも高いものとなります。

在留期間は最長で5年。特定技能の分野別上限人数が一番多く、介護分野での人手不足解消の強い味方となる資格となります。「技能実習」では、原則として指定された職場でしか働けませんが、特定技能1号では転職が認められていますので実務経験を積むことを重視しているためキャリアアップという意味でも「技能実習」から「特定技能1号」にシフトする外国人が増えているようです。

「介護」は、介護福祉士として日本で働くための在留資格です。

この資格を取得するためには、日本国内で介護福祉士の資格を取得することが必要です。具体的には、日本の専門学校などで2年以上の介護に関する教育を受け、介護福祉士国家試験に合格する必要があります。

この資格を取得することで、介護施設や在宅介護の現場で日本人と同じ立場で介護業務に従事することができます。

また、「介護」の在留資格を持つ外国人は、残留期間の更新や永住権の申請をすることができ、長期的に日本で働き続けることができます。またそのご家族も「家族滞在」という在留資格で日本に滞在することが可能です。

他の在留資格とは異なり、

在留資格「介護」は、外国人にとって

家族と共に長期的に日本で生活するための

魅力的な選択肢といえます。

「EPA介護福祉士」は、日本が特定の国(インドネシア、フィリピン、ベトナム)と締結している経済連携協定(EPA)に基づいた介護福祉士として働くための在留資格で、候補者が母国に帰国したときに、日本で得た技能を活かして、母国の介護分野をより良くすることが期待されている制度として作られた資格です。

「EPA介護福祉士」候補者は、日本での3〜4年間の研修や就労を経て、介護福祉士国家試験に合格すれば、正式に介護福祉士として働くことができます。

「EPA介護福祉士」は、他の「技能実習」や「特定技能」とは異なり、日本が国として推進している資格制度です。国際協力の一環として、受け入れ人数や資格取得後の待遇が厳密に管理されており、相手国との経済連携を強化するために積極的に進められています。

外国人介護人材を採用するには、いろいろと費用がかかります。たとえば、ビザの申請や渡航費、生活のサポート費用などが挙げられます。また、採用後の給料や福利厚生の費用も考えておく必要があります。これらの費用を事前にしっかりと把握して、予算を計画することが大切です。

当たり前ですが、外国人であっても当然最低賃金法は適用されますし、同じ立場の日本人と比較して安い賃金で雇うことや休日を与えず働かせることなどは禁止されています。

それぞれの在留資格によって、制度や手続きには違いがありますので、採用の時期や必要となる書類、手続きの流れ、さらには遵守すべきルールなどを事前にしっかりと確認しておくことが大切です。例えば、ビザの申請手続きには特定の書類が必要で、申請する時期によって審査の期間が変わることもあります。

手続きが複雑な場合や不安がある場合には、専門家に相談し、適切なサポートを受けることも検討すると良いでしょう。

外国人介護スタッフが仕事に慣れるためには、介護技術や日本語でのやりとり、日本の介護業界やその施設内にある文化を伝える機会として、勉強会や研修を行うほうが良いでしょう。

特に、日本の介護現場に馴染むためのサポートを施設としてしっかり行うことで、質の高いケアを提供できるようになります。定期的に勉強会や研修を開催して、スキルアップを応援、また一緒に働くスタッフの考えなどを吸い上げる機会も大切です。

外国人介護人材が安心して働けるように、職場や生活面でのサポート体制を整えることが重要です。具体的なサポート内容として挙げられるのは、住む場所の手配や生活の支援、日本語学習のサポート、心のケアなどです。

また、職場でのコミュニケーションをスムーズにするために、外国人スタッフと日本人スタッフが一緒に話し合うミーティングを定期的に開催し、意見交換やフィードバックの機会を作ることも大事です。

しっかりとしたサポート体制を作り、

長く働いてもらえる職場環境を整えましょう!

今回のブログでは、介護現場の人手不足解消の一助になる外国人介護人材の採用について、そのメリット・デメリットや、在留資格、注意点についてお話させていただきました。

実際に外国人を採用するには、作成する書類が多かったり、介護技術以外の面でのサポートが必要だったりと、これから外国人介護人材の採用を考えている施設にとっては、少々ハードルが高く感じるかもしれません。

とはいえ、監理団体や登録支援機構などからサポートを受けることができますので、そういったところも適宜活用しながら動くことで、スムーズに就労開始まで進めることが可能です。

もし、外国人介護人材の採用に関して不安や疑問がございましたら、ぜひ弊社までご相談ください。専門家が丁寧にサポートさせていただき、安心して採用を進められるようお手伝いいたします。

公開日 2024/07/19

みなさん、こんにちは!

社会保険労務士法人エンジーでは、介護施設や障害福祉サービスを運営している事業者様に向けて、様々な情報を発信しています。

少子高齢化の影響で介護施設の需要が高まる一方、働く介護士や介護スタッフの人手不足が深刻化しています。

そもそもなぜ、介護福祉業界が

人材不足に陥ってしまっているのか?

その原因から見ていきましょう。

介護に従事する介護スタッフは、ご利用者やそのご家族と直接関わることが多い仕事ですので、ご利用者やご家族の笑顔を見ることができたり、直接感謝の言葉をかけていただけることも多い業種。日々の介護を通じて、ご利用者の前向きな変化を身近で感じることは、介護の仕事の大きなやりがいとなります。

しかし、残念ながら、介護施設は(とても昭和的な表現ですが)、きつい・汚い・危険、といわゆる3Kな現場と言われてしまうことが多いのが実状です。昨今のSNSの普及により、介護業界の実態やネガティブな情報が広まりやすく人の目に止まりやすくなり、介護業界に対する興味や関心が薄れ、希望者が減少する傾向が強まることに繋がっています。

さらに賃金水準が一般的に低いことも

更なる人材不足を招いてしまっている

大きな要因の一つと考えられます。

現在の労働市場は売り手市場、つまり「引く手あまた」状態のため、介護スタッフは他施設への転職が比較的簡単です。このため、転職や退職するハードルが低くなってしまっています。また、職場内の人間関係の問題や、仕事と子育ての両立の難しさも離職を促進している要因として挙げられます。

また会社の経営方針や理念が自身の価値観と合わない場合や、夜勤や長時間労働が常態化している環境からの過労やストレスも「離職」「転職」のきっかけになります。

この負の連鎖が続くことで、利用者だけでなく介護スタッフへのフォローやケアも不十分になります。施設運営側も「どうにかしなければ…」「働いてくれる介護スタッフのために…」とどれだけ思っていても、結局リソースが足りなければ改善もできません。

結果として「離職」「転職」が増え、さらに「介護スタッフとして働きたい希望者」も減ってしまうという上記の問題に繋がり、介護業界全体が悪循環に陥ってしまうのです。

多くの方がご存知の通り、2000年以降日本は高齢者が着々と増加しており、生産年齢人口(生産活動を中心となって支える15〜64歳の人々)が減少しています。2025年には国民の約30%が65歳以上に達すると予想されています。

少し前までは、地方の高齢化が問題になっていましたが、最近では絶対数の多い都市部での高齢化が進んでおり、介護を必要とする高齢者が増えています。単身または高齢者のみの世帯が増えていることも、需要の増加に繋がっているのです。

介護サービスを必要とする人が増え続け

支えていく世代は減っていますので、

人手不足が止まらない状態です。

このように、さまざまな原因によって引き起こされている、介護業界の人材不足を解決する方法をご紹介します。

介護業界では、タイムカードや給与明細を紙で管理していたり、手作業で行われている施設も少なくありません。特に早出や遅出、夜勤といった不規則な勤務が一般的で、勤務時間や勤務日数が変動しやすく、スタッフごとの勤務管理を一様に行うことが難しく、時間が奪われてしまう状態になっています。

スマートフォンやタブレットを使って業務を行うことになりますので、業務や事務処理が効率化されると、煩雑で管理も大変な紙での管理からの脱却ができます。またリアルタイムでの情報共有が可能になりますので、介護スタッフの負担軽減が期待できます。

過重労働を避けることもでき、

スタッフさんの不満感も

軽減されるかと思います。

「介護施設のDX化」という文字を見てもピンとこないかもしれませんが、例えば

・人の巡回の代わりに24時間モニターセンターを導入

・連絡用の端末をスマートフォンからインカムに変更する

・利用者の情報をまとめる、分析する

・利用者の状態が遠隔でわかるベッドセンサー等を導入

といった事例が多くあります。

普段行っている業務をデジタル化・IT化をして業務改善に繋げていくことで、慣れるまで少し時間がかかるかもしれませんが、結果的に負荷を減らし、利用者へのサービス品質の向上にも繋がります。

科学的介護情報システム(LIFE)にデータを提供すると介護報酬として「科学的介護推進体制加算」がもらえるようになりましたので、介護ソフトの導入がまだの場合はそちらの導入を検討してもいいかもしれません。

介護業界が抱えるよくない印象を払拭するために、介護業界の魅力を広めていくことも重要です。InstagramなどのSNSを通じて、介護スタッフや利用者が感じる小さな幸せや成功体験を発信していければ、時間はかかるかもしれませんが、イメージ改善に繋がります。

その場合、やはり現場からの生の声が一番人々の心に響くと思いますので、できれば現場をよく知る人材が担当することが理想です。

ただし人材不足が問題となっている現状では自分たちでの情報発信が難しい現場も多くあると思いますので、必要に応じてプロの広報業者に依頼することも検討してみるのも手です。

介護業界では慢性的な人手不足の状態である状態がなかなか改善されず、「応募者が集まらない」「長期就業につながらない」という悩みが絶えません。この問題に対処するため、厚生労働省は外国人介護職員の受け入れを積極的に推進しています。

伴なって、外国人雇用に挑戦しようという事業所や施設も多くなってきました。言葉の壁や文化の違いなど考えるべき課題はありますが、外国人労働者を介護職で雇用するための制度や注意点を理解し、上手く活用しましょう。

人手不足の進む介護業界で

外国人人材は貴重な働き手。

協力しあっていきましょう!

より多くのスタッフが「長く働きたい」と思える職場を作るという意味でも、資格取得促進、資格取得のための配慮・支援は重要です。例えば教育プログラムやオンラインコースの提供、試験費用のサポートを行うことで、介護スタッフが自信を持って仕事に取り組むことができ、介護の質をさらに高めることができます。

資格取得に対するモチベーションが高まり、資格取得率の向上に繋がるだけでなく、明確なキャリアパスを築くことにも繋がります。小さな制度からでもいいので、導入してみてはいかがでしょうか。

例えば、労務管理・施設のDX化は現場の負担軽減の第一歩ですが、介護スタッフへの負荷はどの程度なのか、その負荷には個人差があるのか、改善できる部分はどこなのか、まず現場を知って問題点を明確にするためにも、スタッフとのコミュニケーションや観察からはじめましょう。

多くの現場では「利用者が1番大事」という考えで日々運営していますが、一方で「利用者と介護スタッフ、どちらも大事。」といった考えを掲げて環境改善を進める現場もあります。

公平で透明な評価制度を設けることは、スタッフのモチベーション維持にも繋がります。目標に基づく適切な評価を行い、成果を可視化し、報酬として還元できるよう努め、介護スタッフに「長く働きたい職場」と思ってもらえる環境を整えることが大切です。

介護スタッフの満足度向上は

良い口コミが広がり、安定した

人材確保にも繋がるはずです。

キャリアビジョンを作成し、定期的に面談をすることで、仕事への懸念事項を早めに把握し、やりがいにつなげることになり、離職率が大幅に低下しました。

タブレットを全員に配布することで記録作成時間を短縮、ベッドに離床センサーを設置することで見守り労力と時間を短縮など、デジタル機器を活用することで、労働生産性が向上しました。

施設長による定期的な社内研修を実施することで、介護に対する知識を体系的に得ることとなり、仕事に対するやりがいや責任感につながり、離職率が大幅に低下しました。

小さな介護施設も大きな介護施設も、何よりも大事なのは「人材」です。

DX化で働く介護スタッフの過度な負荷軽減、外国人人材の採用、資格取得促進などを整備することで、人材確保や人材定着率の向上にもつながります。

さらに、経営者や管理者にとってもDX化により業務の効率化が進むことで、管理業務の負担が軽減され、経営者や管理者はより戦略的な部分に時間を割くことができるようになります。

さらに業務の透明性が向上し、

データに基づいた経営判断が可能に。

経営の質向上が期待できます。

会社成長塾は介護、障害福祉サービス経営者のための学び場です。

「福祉事業ごとの収益構造を知る」「自立型職員のリーダーシップ」「採用の考え方を学ぶ」など、介護・障害福祉業界で生きる経営者の悩みや視点に深くスポットを当てたカリキュラムですので、よりリアルで具体的な悩みや課題に向き合うことが出来ます。

会社成長塾は体験セミナーもございますので、お気軽にご参加ください。

公開日 2024/07/02

みなさん、こんにちは!

社会保険労務士法人エンジーでは、介護施設や障害福祉サービスを運営している事業者様に向けて、様々な情報を発信しています。

昨今、少子高齢化の影響で介護施設の需要も高まっています。 しかし、かといってすべての介護施設の経営がうまくいっているのか?と聞かれると、決してそんなことはありません。

そこで、今回は「小さい介護施設」が

経営破綻してしまう代表的な原因から、

一緒に見ていきましょう。

高齢化が加速している日本では介護施設の需要が増加しており、新たに経営を始める人も増えています。そのため、近隣に同じような介護施設がある場合も多く、利用者を取り合うことになってしまいます。

「なぜ自分の施設を選ぶべきなのか?」を明確に伝えることが重要になるわけですが、大型施設が相手では提供できるサービスや設備で対抗することは難しいため、独自の強みを見つけ、それを最大限にアピールしていく必要があります。

介護施設に入居をするということは、利用者またその家族にとっても一生に一度にあるかないかの大きな決断です。これまで頑張って働いてきた方々が終の棲家として入居を決めることも少なくありません。

高齢化が進んでいるからといって必ず利益が出るものではないため、ほかの施設との差別化を図り、集客を意識した運営が重要です。

「ここで過ごす毎日が楽しい」、「笑顔が増えてよかった」など利用者ご本人だけでなく、ご家族も含めた満足度を高めることが大事です。

2000年以降、高齢者が着々と増加し、生産年齢人口が減少しています。

見方を変えれば、介護サービスを必要とする人が増え続け、支えていく世代は減っていますので人手不足が止まらない状態です。

また介護業界は「きつい仕事が多い」「給与水準が低い」といった仕事内容や待遇に対するネガティブなイメージが世間にも浸透しており、人材が集まりにくく採用が困難になっていることも要因の一つです。

採用自体の難しさももちろんありますが、ギリギリの人員で回している職場であれば、誰か1人でも欠けてしまうと、そのしわ寄せで他のスタッフが疲弊し、辞めていくといった連鎖退職なども珍しくありません。

このように、採用だけでなく

今いるスタッフの定着率を

高めるための施策も必要です。

人員配置がうまく出来ていないということは、スタッフ個々のポテンシャルを活かせていないということです。つまり人件費を支払っているにも関わらず、スタッフ個々の実力を発揮できないまま放置してしまう「宝の持ち腐れ」。非常にもったいない状態なのです。

また限られたスタッフ数で多様な業務をこなす必要があり、働くスタッフ本人としても不満・ストレスが溜まり、辞めてしまうことにも繋がりかねません。

離職率の高さから新たなスタッフを雇用するためのコストも増加し、結果的に経営を圧迫します。このような悪循環に陥ることは、経営破綻の一因にもなり得えます。これは「人材の定着率」と大きく関わる問題です。

頻繁に行われる介護保険制度の改定や新しい法規制の導入は、対応するための専門知識やリソースが不足している小さな介護施設にとっては経営の大きな負担になることが多々あります。

行政手続きや書類整備が煩雑なこともあり、制度変更への遅れや不適切な対応があった場合、行政からの指導や改善命令につながることも…。

制度変更や法改正の情報を知っただけではなく、きちんと理解し対応していかなければなりません。そういった情報を強制的に学ぶ時間を確保する、共に乗り越えられる仲間を作ることも大切です。

近隣の競合施設は実際にどんなサービスを提供していて、料金はいくらで、どんなお客さんが来ているのか?を調べることで、自分の施設の強みを見つけることにも繋がります。

実際に利用者やその家族の声を聞いて、他の施設が抱えている問題点を把握することも大切です。リサーチは一度やればいい訳ではなく、常に市場の動向を把握して柔軟に対応することが重要です。

介護スタッフの人材育成と確保は、小さい介護施設が「儲かる」ための土台となる重要なものです。

まずは優れたスタッフを確保すること。また、スタッフが働きやすい環境を整えることも、人材の定着率に直結する部分ですので、とても重要です。業界のスタンダードを壊し、適切な労働環境や福利厚生の整備、さらに研修・勉強会やキャリアパスといったモチベーションにつながること行うのもいいですね。

優れた人材を育て、気持ちよく働いてもらうことで、

利用者からの信頼を得やすくなり、

施設の評判も上がります。

まだまだアナログ運営の施設は少なくない業界ですが、介護記録やシフト管理、請求業務などの事務作業をデジタル化することで、ご自身やスタッフの負担を軽減し、介護業務に集中できる環境を整えることができます。

抱えるお悩みによって導入するものはそれぞれですが、例えば、介護記録の電子化や、シフト管理システム、遠隔モニタリングシステムなど様々な部分でITを活用することができます。

これにより業務の効率化だけでなく、サービスの質も向上し、利用者の評価にも繋がります。

利用者が安心して長期間利用できる場所と評価してもらえることは、施設の経営を安定させるための基盤となります。

地域の高齢者やその家族とのコミュニケーションを大切にし、彼らの声を直接聞く機会を作り、利用者や利用者のご家族のニーズはどんなものか?それに応えるためにはどんなサービスがいいのか?など、情報収集やサービス設計が必要です。

また地域イベントへの参加や定期的な見学会の開催や、地域の医療機関や福祉施設と連携し、総合的なケアを提供する体制を整えることも効果的です。利用者やその家族からの信頼を得られるだけでなく、口コミによる新規利用者の獲得にもつながります。

人材確保の問題と利用者のニーズにこたえることができれば、小さい介護施設でも利益は十分出せる!

人材確保の問題と利用者のニーズにこたえることができれば、小さい介護施設でも利益は十分出せる!

経営者自身のモチベーションアップと、業界に関わる最新情報を収集することも重要!

経営者自身のモチベーションアップと、業界に関わる最新情報を収集することも重要!

小さな介護施設も大きな介護施設も、何よりも大事なのは「人材」です。

志の高い人材や優秀な人材が採用できたとしても、長く働いてもらえない環境であれば「辞める」という選択肢が浮かんでしまいます。

ですが、逆に「長く働きたい」と思われるような環境が出来れば、人材の定着率も上がり、スタッフの満足度や心の余裕にも繋がります。そしてそれは、利用者への対応にもつながり、結果として利用者の顧客満足度につながっていきます。

今働いている人材の育成や採用、

社内研修や勉強会などを実施するためにも

経営者・管理者自身も学びと努力が必要です!

会社成長塾は介護、障害福祉サービス経営者のための学び場です。

「福祉事業ごとの収益構造を知る」「自立型職員のリーダーシップ」「採用の考え方を学ぶ」など、介護・障害福祉業界で生きる経営者の悩みや視点に深くスポットを当てたカリキュラムですので、よりリアルで具体的な悩みや課題に向き合うことが出来ます。

会社成長塾は体験セミナーもございますので、お気軽にご参加ください。

公開日 2024/06/13

最終更新日 2024/07/02

みなさん、こんにちは!

社会保険労務士法人エンジーでは、介護施設や障害福祉サービスを運営している事業者様に向けて、様々な情報を発信しています。

今回は、令和6年2月6日「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」より公表された、報酬改定、法改正の概要から、特に「放課後等デイサービス」に関わる法改正の内容について、ポイントをまとめてわかりやすく解説いたします。

まずは、放課後等デイサービス(定員10名・医療ケア/重心児以外)の旧制度と新制度の基本報酬を比較しました。

| 授業終了後 | 604単位 |

|---|---|

| 学校休業日 | 721単位 |

| 区分1 | 130分以上1時間30分以下 | 574単位 |

|---|---|---|

| 区分2 | 1時間30分以上3時間以下 | 609単位 |

| 区分3 | 3時間超5時間以下 | 666単位 |

・医療的ケア児以外で旧区分1(3時間以上)の場合

・利用定員10人以下の場合

旧制度では授業終了後の単価は604単位、学校休業日の単価は721単位でしたが、新制度においては、授業終了後と学校休業日という区分けがなくなり、支援時間によって3つの区分が採用されることとなりました。

PICK UP!

上記2点が、今回の方改訂・報酬改定での大きな変化と言え、現代のライフスタイルを鑑みて延長支援加算も拡充されたことで「預かりニーズ」への対応の評価が増しました。

ただし平日は「区分1」「区分2」のみの算定となり、「区分3」については、学校休業日のみ算定できるという点に注意が必要です。

今回の改定において、「基本報酬」だけでなく「加算」の仕組みも大きく変動することとなりました。以下に主な加算について変更点などをまとめましたので、ご覧ください!

なお、児童発達支援・放課後等デイサービス共に加算の単位は共通となります。

旧制度の児童指導員等加配加算は専門職による支援を評価していましたが、今後は「専門的支援加算」に統合されることとなりました。

新制度の児童指導員等加配加算は

「配置形態(常勤・非常勤等)」や「経験年数」に

応じて評価することとなります。

| 理学療法士等 | 75~187単位/日 |

|---|---|

| 児童指導員等 | 49~123単位/日 |

| 常勤専従・経験5年以上 | 75~187単位/日 |

|---|---|

| 常勤専従・経験5年未満 | 59~152単位/日 |

| 常勤換算・経験5年以上 | 75~187単位/日 |

| 常勤換算・経験5年未満 | 43~107単位/日 |

| その他の従事者 | 36~90単位/日 |

PICK UP!

新制度でいう「経験」とは、児童福祉事業等に従事した経験年数となります。

1つ前の項目で解説させていただいた通り、専門的支援加算及び特別支援加算については、両加算が統合されることに。専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的な支援の計画的な実施についての2段階で評価する内容に変更となりました。

| 専門的支援加算(基準人員超) | |

|---|---|

| 配置職員 | 単位数 |

| 理学療法士等 | 75~187単位/日 |

| 児童指導者 | 49~123単位/日 |

| 特別支援加算(計画的支援) | |

|---|---|

| 配置職員 | 単位数 |

| 理学療法士等 | 54単位/日 |

| 専門的支援体制加算(基準人員超) | |

|---|---|

| 配置職員 | 単位数 |

| 理学療法士等 | 49~123単位/日 |

| 専門的支援実施加算(集中・計画支援) | |

|---|---|

| 配置職員 | 単位数 |

| 理学療法士等 | 150単位/日 |

今回の改定で実施加算・体制加算を

併算定することが可能となりました!

利用回数は放課後等デイサービスで月2回、利用日数に応じて最大月6回まで利用することができます。

延長支援加算の主な変更点としては、

下記の通りです。

PICK UP!

基本報酬が時間に応じて区分された背景には、《預かりニーズへの評価》ということが挙げられていますので、この延長支援加算の見直しもその一環と言えます。

関係機関連携加算について、

旧制度と新制度を比較してみると、

以下の通りになります。

| 関係機関連携加算(Ⅰ) | 200単位/回(月1回を限度) |

|---|---|

| 関係機関連携加算(Ⅱ) | 200単位/回(1回を限度) |

(Ⅰ)保育所や学校等との個別支援計画に関する会議を開催し、連携して個別支援計画を作成等した場合

(Ⅱ)就学先の小学校や企業等との連絡調整を行った場合

| 関係機関連携加算(Ⅰ) | 250単位/回(月1回を限度) |

|---|---|

| 関係機関連携加算(Ⅱ) | 200単位/回(月1回を限度) |

| 関係機関連携加算(Ⅲ) | 150単位/回(月1回を限度) |

| 関係機関連携加算(Ⅳ) | 200単位/回(1回を限度) |

(Ⅰ)保育所や学校等との個別支援計画に関する会議を開催し、連携して個別支援計画を作成等した場合

(Ⅱ)保育所や学校等との会議等により情報連携を行った場合

(Ⅲ)児童相談所、医療機関と会議等により情報連携を行った場合

(Ⅳ)就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整を行った場合

PICK UP!

上記の3点が関係機関連携加算についての大きな変更点です。

こどもと家族に対する包括的な支援を進める観点から見直されたようです。

また今回の見直しで対象となる関係機関が増えましたが、あくまでも当該障害児に対しての情報連携であり、電話のみや他の会議のついでの情報交換は認められませんのでご注意ください。

今回の改定の大きなテーマの一つでもある

強度行動障害の児童への支援について、

旧制度と新制度を比較してみます。

| 強度行動障害支援加算 | 155単位/日 |

|---|

強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して支援を行った場合

| 強度行動障害支援加算(Ⅰ) | 200単位/日 |

|---|---|

| 強度行動障害支援加算(Ⅱ) | 250単位/日 |

(加算開始から90日以内の期間は、更に+500単位/日)

(Ⅰ)強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して、支援計画を作成し該当計画に基づき支援を行った場合

(Ⅱ)強度行動障害支援者養成研修(中核的人材養成研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準30点以上)に対して、支援計画を作成し該当計画に基づき支援を行った場合

※(Ⅱ)は放課後等デイサービスのみ

PICK UP!

上記が強度行動障害支援加算の主な変更点となります。報酬改定後は、強度行動障害支援者養成研修「実践研修」まで修了していることが求められます。

「保育・教育等移行支援加算」については、保育所等への移行前の移行に向けた取組等についても評価されることとなったため、内容が見直されました。

「保育・教育等移行支援加算」は、地域において保育、教育等を受けられるよう支援を行ったことにより、放課後等デイサービス事業所を退所する前の移行支援、退所後の相談援助や保育所等への助言・援助を行った場合に算定できる加算です。

| 退所前に移行に向けた取組を行った場合 | 500単位/回(2回を限度) |

|---|---|

| 退所後に居宅等を訪問して相談援助を行った場合 | 500単位/回(1回を限度) |

| 退所後に移行先施設を訪問して助言・援助を行った場合 | 500単位/回(1回を限度) |

新しく改定され、「退所前に移行に向けた取組(※)を行った場合」が追加となりました。

(※)移行先への助言援助や関係機関等との移行に向けた協議等

今回の改定では、多くの加算が新設されましたが、その中でも特に注目しておきたい加算を4つピックアップし、ご紹介いたします。

今回の改訂で新たに設置された加算の1つ目が

「事業所間連携加算」です。

「セルフプラン」で障害福祉サービスを使う保護者への支援に対応するため、複数の事業所間で連携し、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行うことを評価する目的で新設された加算です。

| 事業所間連携加算(Ⅰ) | 500単位/日(月1回を限度) |

|---|---|

| 事業所間連携加算(Ⅱ) | 150単位/日(月1回を限度) |

(加算開始から90日以内の期間は、更に+500単位/日)

(Ⅰ)コーディネートの中核となる事業所として、会議を開催する等により事業所間の情報連携を行うとともに、家族への助言援助や自治体との情報連携等を行った場合。

(Ⅱ)事業所間連携加算(Ⅰ)の要件の会議に参画する等、事業所間の情報連携を行い、その情報を事業所内で共有するとともに、必要に応じて個別支援計画の見直しを行うなどにより支援に反映させた場合

※セルフプランで障害児支援の複数事業所を併用する児について

「中核事業所」とは

複数利用の事業所の中で、コーディネートの中核の事業所となるよう、市町村から依頼を受けた事業所のことを指します。それぞれの事業所をまとめて会議を設定したり、家族への相談援助や自治体への情報提供を行ったりします。

新設された加算の2つ目

「子育てサポート加算」について、

条件や注意点を解説します。

「支援場面の観察や参加等の機会」を保護者に対して提供した上で、「こどもの特性」について又は「特性を踏まえたこどもへの関わり方」等に関する相談援助等を行った場合に算定することができるのが、今回新設された「子育てサポート加算です」。

月に4回まで

新設された加算の3つ目

「通所自立支援加算」について、

条件や注意点を解説します。

「通所自立支援加算」とは、通所や帰宅の機会を利用して自立に向けた支援を計画的に行なった場合に算定できる新しい加算です。

今回の報酬改定によりこどもの自立に向け支援を促進する観点から、将来の自立等に向けた支援の充実が評価されるようになりました。

指定放課後等デイサービス事業所において、障がいのある子どもに対して学校・居宅等と事業所間の移動を自立した通所が可能となるように、職員が付き添って計画的に支援することが条件となります。

| 通所自立支援加算 | 60単位/回(月1回を限度)※ |

|---|

※開始から3ヶ月間

学校や居宅と事業所間の移動を職員が付き添った場合

この「通所自立支援加算」は事業所と自宅等の間の通所の自立支援ですが、根拠書類の準備を間違えていると加算額返戻の可能性がありますので、注意点も把握しておきましょう。

通所自立支援加算と同じく、こちらも

こどもの自立を見据えた支援を促進する観点から新設された加算ですが、

対象は高校生(2年生・3年生)となります。

| 通所自立支援加算 | 100単位/回 (月2回を限度) |

|---|

高校生(2年生・3年生に限る)について、学校卒業後の生活に向けて、学校や地域の企業等と連携しながら、相談援助や体験等の支援を計画的に行った場合

上記の通り、1回100単位、月2回まで取得が可能ですので、基本報酬が全体的に下がっている放課後等デイサービスにおいては、対象のお子様がいらっしゃる場合できるだけ取得したい加算かと思います。

こどもの特性を踏まえた支援を確保する観点から、全ての事業所に対して、支援において、5領域全て含めた総合的な支援を提供することが運営基準に明記されました。

つまり、1つ1つのプログラム活動が5領域のどの部分の活動に該当するのか明確にする必要があるということです。

「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」を指します。

元々5領域は児童発達支援のガイドラインには明記されていましたが今回の改定によって、放課後等デイサービスも、5領域に沿った療育が求められるようになったわけです。

特定の療育内容に「特化型」の児童発達支援や放課後等デイサービスは、療育内容や運営方針の見直しを迫られる可能性があります。

5領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援内容を示す支援プログラムの作成・公表を求める《運営基準》とともに、「支援プログラム未公表減算」という未実施減算が新たに設けられることになりました。

つまり、支援の実施に関する計画(支援プログラム)の作成・公表がないと減算されるということです。

| 支援プログラム未公表減算 | ・所定単位数の85%を算定 ・令和7年4月1日から適用 ・公表方法及び公表内容を都道府県に届出 |

|---|

今回の改定で大きなポイントとなったのが「インクルージョン推進の取組」です。

児童発達支援事業所に対し、併行通園や保育所等への移行等、インクルージョン推進の取組を求めるとともに、事業所の個別支援計画において具体的な取組等について記載とその実施が求められています。

「インクルージョン」とは

児童発達支援・放課後等デイサービスにおけるインクルージョンとは、障害のあるこどもが地域社会に参加すること・地域社会が受け入れることを意味します。年少期より、障害の有無に関わらず、子ども達が様々な遊びなどの機会を通じて共に過ごし、学び合い、成長することができる社会の実現を目指し、インクルージョンを推進していくことが重要であるとされています。

事業継続計画(BCP/Business Continuity Planning)の策定は、前回令和3年の報酬改定で義務付けられ、その際に定められた3年の猶予期間が、令和6年3月末で終了となります。それに従い、「業務継続計画未策定減算」が新たに追加されました。

| BCP未実施減算 | 所定単位数の1%を減算 |

|---|

「感染症」と「災害」という2つのリスクに備える

必要があるということ、昨今日本での災害が増えていることで

今回BCP未策定の減算が新設となりました。

利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」が新設されました。

| 情報公表未報告減算 | 所定単位数の5%を算定 |

|---|

都道府県(指定権者)は、指定の更新申請があった場合、申請事業者が情報公表を行っているか確認することとなりました。

「障害福祉サービス等情報公表システム(通称WAM NET)への

公表ができていない事業所様は忘れずにご対応ください。

施設・事業所における障害者虐待防止の取組を徹底するため、障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所等について、「虐待防止措置未実施減算」が新設されました。

| 虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1%を算定 |

|---|

身体拘束廃止未実施減算は、不適正な身体拘束を防ぐための取組を怠ったときに適用される減算です。

| 身体拘束廃止未実施減算 | 旧制度 ・1日につき5単位を所定単位数から減算する |

新制度 ・所定単位数の1%を算定 |

|---|

身体拘束適正化検討委員会の開催及び研修の実施について、

は直近1年で考えるものです。

基本報酬が時間に応じて3区分に変更

基本報酬が時間に応じて3区分に変更

5領域とのつながりを明確化した支援プログラムの作成・公表が義務化

5領域とのつながりを明確化した支援プログラムの作成・公表が義務化

今回の記事の参考資料

・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(案)(PDF)

・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)(PDF)

・障害福祉サービス費等の報酬算定構造(案)(PDF)

令和6年4月の法改正の内容について、「今の運営体制で間違いや漏れがないか不安」「最新の情報に基づいた対策ができているか確認したい」という経営者様もたくさんおられると思います。

今回の報酬改定のポイントだけでなく、介護、障害福祉サービスに関わることやビジネスをしていく上で、一緒に勉強する仲間が欲しい経営者・管理者様には、介護、障害福祉サービス経営者のための学び場である「会社成長塾」がおすすめです。体験セミナーもございますので、お気軽にご参加ください

公開日 2022/11/04

最終更新日 2023/06/22

2021年に精神科訪問看護ステーション〈らしさ〉を開設された株式会社There is様。

代表取締役で所長の山下隆之様と、専務取締役で管理者の大喜多萌様は、それぞれ精神科病院の看護師として勤務されていたところ意気投合して起業されました。

事務仕事は「何もわからん」、そして日々ケアの現場も回るため「時間がない」中でエンジーの指定申請サポートをご利用いただき、レスポンスの早さや丁寧さがありがたかったとお話しくださいました。

(山下)なにしろ今まで看護しかしてこなかったので、労務管理も社会保険も、事務仕事のことは「何もわからん」という状況で、社会保険労務士がどんなことをしてくれるのかさえ知りませんでした。

そんな中、訪問看護を立ち上げた知人の紹介で福田さん(エンジー所長)、木村さん(指定申請担当)と初めてお会いしたときに、話し方や表情、人柄がとても信頼できそうだ、と直感して、依頼することを決めました。

社労士の業務内容から指定申請や法律のことまで、こちらの質問に丁寧に、基礎から答えてくれたので、安心して指定申請を進めることができました。

(大喜多)開業当初も今も、現場でのケアに法人の経営、経理、営業、管理者業務など、やらなくてはいけないことがたくさんあります。そうなると、「調べればわかる」ことでも、その時間がないんです。

自分たちの仕事の時間を確保するためにも、最初から専門家の知見を活用できたことは大きかったです。エンジーさんは、ちょっとしたことでも丁寧に教えてもらえるので助かります。

エンジーの指定申請代行サービスについては、こちらのページをご覧ください

(山下)エンジーさんとのやり取りは、返信が早いのがありがたいです。チャットアプリで質問をすると、いつも担当の方から当日中や翌日には返答がありますね。

また開設前後には、何度も電話で相談させてもらっていました。指定申請をできる限り早く、正確に進めるにあたって、エンジーさんのフットワークの軽さや仕事の丁寧さはありがたかったです。

開設後も、助成金に関することなど、自分たちだけでは見つけられない情報を提供してもらえるので助かっています。

(大喜多)私たちはケアの現場に出ることも多く、事務仕事でパソコンに向かえるのが遅い時間になりがちです。

そういった日には、電話での質問ができません。チャットならいつでも質問を送ることができて、次にパソコンに向かう時には返信が届いているので、とても便利です。

(山下)エンジーさんからの返信が早い一方で、こちらが出す書類は急かさず待ってもらっています。

待っていてもらえる、ということの安心感があります。精神看護の提供している安心感と通じるところがあるかもしれません(笑)。

(山下)いま、会社を大きくするために新しい事業を考えています。医療や障害福祉の事業や、ネイルのようなサービスが受けながらメンタルヘルスについて気軽に相談できる店舗など。

そうなると、助成金だけでなく、補助金も活用していきたいと思っています。福田さんが中小企業診断士の資格も取られたそうで、その点の情報も教えてもらいたいですね。

100年続く会社にしていこう、と考えて動き始めています。

(大喜多)エンジーさんにも、There isの100年についてきていただけることを期待しています!

社会保険労務士法人エンジーでは、訪問看護事業所をはじめとした介護・福祉事業所の指定申請代行、労務顧問などの業務を行っています。

名古屋市周辺を中心に、介護・障害福祉事業の顧問先は100社以上。専門的な知識と豊富な実績で、御社の事業をサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

~エンジーならではの3つの特徴~

【1:社会保険労務士・行政書士のダブルライセンス事務所】

→労務管理、介護保険サービス、障害福祉サービスに関する専門知識が豊富!

【2:介護・障害に特化】

→顧問先は100社以上!最新情報も欠かさずチェック。

的確なサポートをしています!

【3:処遇改善や指定申請などの代行実績が豊富】

→継続的に代行を委託して頂けているのが信頼の証です!

公開日 2022/10/30

最終更新日 2023/01/20

社会保険労務士法人エンジー併設の中小企業診断士エンジーがこのたび、中小企業の経営課題を解決する支援機関「経営革新等支援機関」として経済産業省から認定を受けました。

認定支援機関ID:107623000310

経営革新等支援機関は中小企業経営力強化支援法に基づいて平成24年に制度化された認定制度で、中小企業の経営改善計画の策定、設備導入などの補助金の獲得を支援しています。

経営革新等支援機関は全国に3万以上ありますが、社会保険労務士・行政書士・中小企業診断士の看板を掲げ、かつ介護・障害福祉の領域に特化したノウハウを持つ機関はほとんどありません。

エンジーは社会保険労務士事務所(行政書士事務所、中小企業診断士事務所を併設)としての創業から20年以上、生産性の高い職場づくりや組織マネジメント、経営課題へのコンサルティングを重ねてまいりました。

この経験・ノウハウを生かして、質の高い人事労務支援、経営コンサルティングを提供してまいります。

介護・障害福祉の経営相談、職場改善、新規開業・指定申請は、社会保険労務士法人エンジー・行政書士事務所エンジー・中小企業診断士エンジーにお任せください。

~エンジーならではの3つの特徴~

【1:社会保険労務士・行政書士のダブルライセンス事務所】

→労務管理、介護保険サービス、障害福祉サービスに関する専門知識が豊富!

【2:介護・障害に特化】

→顧問先は100社以上!最新情報も欠かさずチェック。

的確なサポートをしています!

【3:処遇改善や指定申請などの代行実績が豊富】

→継続的に代行を委託して頂けているのが信頼の証です!

公開日 2022/08/22

最終更新日 2023/06/22

今や介護・障害の事業所の経営には欠かせない存在となった「処遇改善加算」。

今年の7月にも、報告書の提出締め切り直前になって事務作業に追われたという事業所さまは多いかと思います。

これらの書類の作成に社外への委託、代行サービスの利用が可能なことをご存知ですか?

処遇改善加算の種類の増加による管理の手間の増大…

報酬改定のたびに複雑化する介護保険・障害福祉制度…

人手不足に伴う職員の出入りの煩雑化…

「困ったときに、制度のことを相談できる・頼れる専門家が身近にいない」

そんな悩みを抱えている事業所さまが増えています。

特に処遇改善は、介護保険制度、労務管理、給与計算と関連分野が多岐にわたるので、横断的な知識を持った専門家が少ないのが現状です。

☑どの職員にいくら処遇改善手当を支払ったかが分からなくなってしまった。

☑そもそも、処遇改善を給与に反映させる方法が正しいのか不安なまま毎年の申請を行っている。

☑毎年7月の実績報告の時期になると、経理や請求の担当職員がピリピリしてくる。

☑想定外の退職や採用で手当額が当初の予定とズレて、今までと同じやり方ではとても集計ができない。

☑どれだけ試行錯誤しても、実績報告書のエラーが消えてくれない。

☑無駄なくぴったり加算分を分配したつもりが、法定福利費などの計算の結果、総額では払いすぎになった。

……などなど。

近年は従来からの処遇改善加算に加えて、2019年に「特定処遇改善加算」がスタート。

今年10月には「ベースアップ等支援加算」も新設となります。

管理・集計の手間は、増大する一方となっています。

こうした悩みや手間を解消するには、社外への委託が手っ取り早い手段です。

選択肢としては、当社のような社会保険労務士や行政書士の事務所のほか、請求代行事業者などが、処遇改善の代行サービスを行っています。

ただ、スポット(単発)での依頼の場合、結局は代行委託後も「自分で帳簿をそろえてほしい」「必要書類が足りないので追加料金が必要」などといったトラブルが発生しがちです。

介護・障害に特化している社会保険労務士法人エンジー・行政書士事務所エンジーなら、労務顧問料と少額のオプション料金で、安心・確実に代行業務を承ります。

~エンジーならではの3つの特徴~

【1:社会保険労務士・行政書士のダブルライセンス事務所】

→労務管理、介護保険サービス、障害福祉サービスに関する専門知識が豊富!

【2:介護・障害に特化】

→顧問先は100社以上!最新情報も欠かさずチェック。

的確なサポートをしています!

【3:処遇改善や指定申請などの代行実績が豊富】

→継続的に代行を委託して頂けているのが信頼の証です!

7月の実績報告に向け、今から対策の検討を始めませんか?

\「処遇改善加算」取得・管理のサポートについてはこちらのページから!/