名古屋の介護・福祉業界に強い社会保険労務士法人エンジー/行政書士事務所エンジー/中小企業診断士エンジー

社会保険労務士法人エンジー

地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分

地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分

営業時間 平日:8:30-17:30

営業時間 平日:8:30-17:30

公開日 2022/08/03

最終更新日 2023/05/01

ベースアップ等支援加算を含む、令和4年度分の処遇改善加算の実績報告については、下記リンク先の記事にて、よくある質問をまとめてありますので、ぜひご参考にしてください。

【FAQ解説】処遇改善加算「実績報告」のポイント「役員や事務員の給与は入る?」「ベア加算は一時金で払える?」

https://enjie.biz/shogufaq/

2022年10月に介護・障害福祉サービスの報酬改定が臨時で行われ、新たな加算、いわゆる「ベースアップ加算」が設けられることをご存知でしょうか?

新設される「介護職員等ベースアップ等支援加算」(介護保険)、「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」(障害福祉)は、

今年2月~9月の期間限定措置だった「処遇改善支援補助金(処遇改善臨時特例交付金)」を概ね踏襲する内容となっています。

2~9月の補助金・交付金は、岸田文雄首相が掲げた「介護職員の給与を月額9,000円賃上げ」との方針に伴い、補正予算を財源として設けられた時限措置でした。

10月以降に設けられるベースアップ加算は、この賃上げ分を恒久化するため、加算として介護報酬の内側に組み込まれたものとなります。

つまり制度上は、必ずしも「一律9,000円の賃上げ」ではなく、職種などによって傾斜を設けて配分することが可能となっています。

上手く活用し、職員の待遇改善や新規採用・定着につなげていきたいところです。

加算対象となるのは、既に処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを取得している事業所となっています。

通常の処遇改善加算と異なり、福祉・介護職員だけでなく、サビ菅や児発菅、事務職員などその他の職種の職員の処遇改善にも加算分を充てることが可能となっています。

なお、「ベースアップ」の名称どおり、加算の合計額の3分の2以上は基本給(または処遇改善手当や資格手当など固定的手当)で支給することが必要です。

※全額を賞与等に充てる運用はできない点にご注意ください。

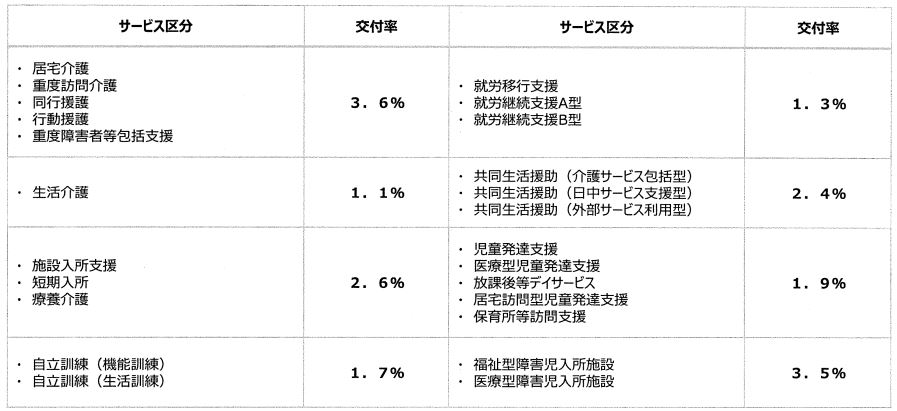

介護・障害福祉それぞれの加算率は、下記の表からご確認ください。

開始まで2か月を切ったベースアップ加算ですが、算定にはあらためて処遇改善計画書などの書類を指定権者に提出する必要があります。

10月利用分からこの加算を算定する場合、計画書等の締め切りは8月31日(消印有効)となっています。

お早めに計画書の提出を済ませて、10月からの加算取得・賃上げを実現しましょう!

社会保険労務士法人エンジー、行政書士事務所エンジーは、名古屋市内をはじめ愛知県内、東海地区の介護・福祉事業者様100社以上の労務顧問を務める、介護・福祉業界に特化した社会保険労務士事務所、行政書士事務所です。

今回のベース加算を含む処遇改善加算の計画書の作成・実績報告等の代行や、指定申請の代行などの業務も行っております。

「ベースアップ加算の不明点について確認したい」、「処遇改善の実績報告をアウトソーシングしたい」、「介護保険について相談できる顧問先がほしい」…。

そんな介護・障害福祉の事業者様は、下記の問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

公開日 2022/05/09

最終更新日 2024/11/08

みなさん、こんにちは!

社会保険労務士法人エンジーでは、介護施設や障害福祉サービスを運営している事業者様に向けて、様々な情報を発信しています。

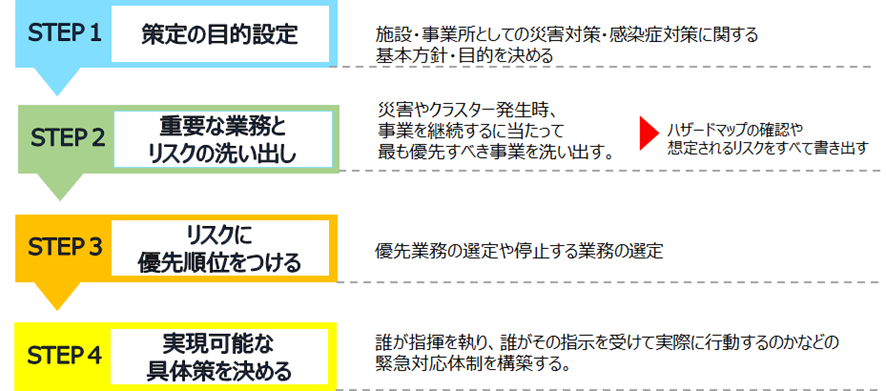

2024年4月より、施設系・在宅系を問わず介護事業所では「BCP」の策定が義務化されました。そこで今回は、そもそもBCPとは何か、どのような計画を策定する必要があるのか、策定のポイントなどについて、解説いたします。

そもそもBCPとは

どういったもの

なのでしょうか。

「BCP」とは、Business Continuity Planの略称で、一般には「事業継続計画」などと翻訳されています。厚生労働省では「業務継続計画」の翻訳が使用されていますので、このブログでは「BCP」あるいは「業務継続計画」と記載していきます。

BCPの目的は、大地震や水害などの自然災害、感染症の蔓延といった不測の事態が発生した場合でも、可能な限り業務を継続したり、早期に復旧したりできるよう備えることです。

●地震で公共交通機関が止まり、職員が出勤できなくなった。

●大雨で堤防が決壊し、事業所周辺が水没・孤立した。

●電気、ガス、水道の途絶でエレベーターや風呂・トイレ、台所が使えなくなった。

●利用者様や職員の間で感染症のクラスターが発生した。

こういった非常事態が現に発生した際に、対応できるよう、あらかじめ備えておく準備、という意味合いがあります。

BCP策定が義務化される2024年以降は、そういった非常事態が発生しても「想定外だった」では済まされません。

BCP(業務継続計画)の必要性がわかったところで、まずは厚生労働省がどのように定義しているか、ガイドラインで確認しておきましょう。

BCPは「「平常時の対応」「緊急時の対応」の検討を通して、①事業活動レベルの落ち込みを小さくし、②復旧に要する時間を短くすることを目的に作成された計画書」(出典:厚生労働省「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」)と定義されています。

つまり、被災時や緊急時であっても、影響を最小限にとどめながら可能な限り事業を継続する、早期復旧の準備をしておくために、それらを計画として備えておくということになります。

この記事を読まれている方の中にも、自然災害を想定した「防災計画」などをすでに策定しているという方も多いのではないかと思います。

この既に策定している防災計画を、BCP(業務継続計画)にすることはできないだろうか?と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結論としては、防災計画とBCPではその目的や対策の検討範囲などが異なるため、残念ながらそのまま同じものを使うことはできません。ただし、両者には共通する要素も多く、内容を一体的に検討していくことが有効です。

それぞれの違いについて、

厚生労働省のガイドラインを

確認しましょう!

防災計画の目的は、

「身体、生命の安全確保」「物的被害の軽減」

とされています。

一方、BCPの目的は、

「身体、生命の安全確保に加え、優先的に継続、復旧すべき重要業務の継続または早期復旧」

とされています。

また、重視する事項についても、防災計画では死傷者数や損害額の最小化を挙げているのに対して、BCPではそれらに加え、下記の事項についても重点的に検討することとされています。

●重要業務の目標復旧期間・目標復旧レベルを達成すること

●経営及び利害関係者への影響を許容範囲内に抑えること

●利益を確保し企業として生き残ること

出典:厚生労働省「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」

つまりBCPにおいては、防災計画で定められているような安全確保に加えて、被害を最小限にしつつ、業務を継続していくための手段について検討するよう求められています。

重要性・必要性が理解

できたところで義務化の

背景について説明します。

介護事業所でBCPの策定が義務化される背景について、厚生労働省のガイドラインでは下記のように説明がされています。

——-

介護施設等では災害が発生した場合、一般に「建物設備の損壊」「社会インフラの停止」「災害時対応業務の発生による人手不足」などにより、利用者へのサービス提供が困難になると考えられています。

一方、利用者の多くは日常生活・健康管理、さらには生命維持の大部分を介護施設等の提供するサービスに依存しており、サービス提供が困難になることは利用者の生活・健康・生命の支障に直結します。

上記の理由から、他の業種よりも介護施設等はサービス提供の維持・継続の必要性が高く、BCP 作成など災害発生時の対応について準備することが求められます。

——-

出典:厚生労働省老健局「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」

製造業など他の業種と異なり、介護事業は利用者様の生活・健康・生命と直接的にかかわっています。それゆえにこの度、BCP策定が義務化されたということです。

義務化の対象については、「全ての介護および障害福祉サービス事業者」です。

令和3年度介護報酬改定において、下記のように扱われました。

——-

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づける。(※3年の経過措置期間を設ける)

——-

出典:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定の主な事項について」

そして、3年の経過措置期間が終わる令和6年4月までに策定を完了していなくてはならないこととされていましたが、今年度の介護報酬改定では、業務継続計画未策定事業所に対する減算が導入されました。

——-

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する。

——-

出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」

つまり、現在は一部例外はありますが、訪問介護や訪問看護、通所介護(デイサービス)、共同生活介護(グループホーム)、小規模多機能型居宅介護等のほか、福祉用具貸与・販売や居宅介護支援に至るまでのあらゆる事業所で、BCPの作成が求められているということになります。

なお、居宅療養管理指導については、事業所のほとんどがみなし指定であることや、体制整備に関する更なる周知の必要性等を踏まえ、令和6年3月31 日までとされている義務付けに係る経過措置期間を3年間延長するとされています。

BCPを策定することには

義務化に対応するためだけでなく

きちんと効果があります。

BCP策定の一番のメリットとして、入居者・利用者の方の命や職員の命を守るための行動を取れるようになる、ということが挙げられます。

感染症や非常災害の発生時における対応をあらかじめ決めておくものであるため、いざというときにも人命を守るための行動を取ることができるようになります。

感染症や非常災害の発生時はどうしても平常時よりも人員等のリソースが限られた状況で業務遂行を行うことになるため、必然的に業務効率化について検討することとなり、経営上の改善につながることが考えられます。

さらに、BCPによって人命が守られ、事業の早期回復に繋がります。そのため、経営に対するダメージが少なくなり、事業を守ることができます。

BCP策定そのものに対する全国一律の直接的な税制優遇があるというわけではありませんが、防災や減災のために行った設備投資に対しては、税制優遇措置が適用されることがあります。

例えば、防災・減災設備投資に関する特別償却として、「中小企業防災・減災投資促進税制」という制度があります。

これは、防災・減災に関わる対象設備(非常用発電機や感染症対策に対応する空調や換気システムなど)を導入することで、最大20%の特別償却が受けられるというものです。

また、自治体独自にBCP策定にかかるコンサルティング費用や、設備の導入費用の補助をしてくれる場合もありますので、国の制度だけでなく、自治体の制度についてもアンテナを張っておくことも重要です。

先ほども書いたように、令和6年度の介護報酬改定で、新たに「業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入」が行われました。

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から「感染症若しくは災害のいずれか、または両方の業務継続計画が未策定の場合は基本報酬を減算する」とされています。

なお、令和6年4月1日以降にBCPが未策定であることが判明した場合は、基準を満たさない事実が発生した時点まで遡って減算が適用されます。

(※居宅療養管理指導及び特定福祉用具販売は減算の対象外とされています。)

例:令和7年10月の運営指導でBCP未策定が判明した場合

×令和7年10月から減算

○令和6年4月まで遡って減算

・施設系・居住系サービス:所定単位数の3%に相当する単位数を減算

・その他のサービス:所定単位数の1%に相当する単位数を減算

・「感染症の予防とまん延防止の指針」と「非常災害に関する具体的計画」を策定していれば、令和7年3月31日までの間、減算は適用されません。

・介護サービスのうち、訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、(介護予防支援)居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、減算は適用されません。

・障害福祉サービスのうち、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援については、 「非常災害に関する具体的計画」の策定が求められていないこと等を踏まえ、令和7年3月31日までの間、減算は適用されません。

・障害福祉サービスのうち、就労選択支援については、令和9年3月31日までの間、減算は適用されません。

一言で「業務継続」といっても、対応の仕方は感染症と非常災害で大きく異なります。そこで、BCPの計画も、感染症に対応するものと非常災害に対応するもの、それぞれを想定した2パターンを作成する必要があります。

ここでの感染症は新型コロナウイルス感染症を想定したものになっています。

つまり、事業所において新型コロナウイルス感染症が発生した場合であっても、利用者や職員の感染リスクを低減するために必要な対策や、人繰りなどの問題などへの対応を検討する必要があります。

非常災害はイメージがしやすいと思いますが、地震や大雨などの自然災害を想定したものです。

非常災害の場合は、感染症とは異なり、物理的な被害が発生するという特徴があります。

入居されている方の生活の場をどう確保するのか等、検討すべき事柄はたくさんあります。

これら2つの計画を策定して初めて、BCP策定義務化に対応していると言えるのです。

以下に感染症と非常災害のそれぞれの違いについて整理いたします。

| 発生直後 | 感染者、濃厚接触者の検査を進め、感染対策を強化。 |

| 発生後数日間 | 感染対策とケアの両立、職員が感染者・濃厚接触者となった場合は隔離や代替要員の確保を進める。 |

| 数日経過以後 | 収束まで、上記の状況が続く。 |

| ポイント | 完全な感染収束・復旧に時間を要するため、長期的な職員の確保や心理的ケアが必要となる。 |

| 発生直後 | 全面的な業務停止のリスクあり。停電・断水等ライフラインの途絶も。 |

| 発生後数日間 | 人命救助の「72時間の壁」。多くの場合、停電は数日で復旧。 |

| 数日経過以後 | 順次、ライフラインや物流などが復旧。 |

| ポイント | 発災数日はライフラインの途絶や救助遅れも想定されるため、そこに重点を置いた準備が必要となる。 |

BCP策定における感染症と非常災害の主な違いは、時間的経過にともなう変化という点にあります。

感染症への対策は、長期的な対応が必要となります。感染対策をしながらのケア、感染や濃厚接触で休業する職員の代替要員の確保・心理的なケアも求められることになります。

一方で、非常災害では、発災直後から数日間の対応が重要です。浸水や建物の被害から人命を守り、一時的なライフラインの途絶を乗り切れるだけの備えが必要です。この数日を乗り越えれば、着実に復旧が進むのが一般的です。

こうした事情を踏まえ、

あらゆる事態を想定した計画を

策定しなくてはいけません。

では、策定するBCPの「計画」の中には、具体的には、どのような事項を盛り込む必要があるのでしょうか。

厚生労働省では、策定のガイドラインのほか、ひな形、研修動画などを公開しています。 参考:厚生労働省 介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修

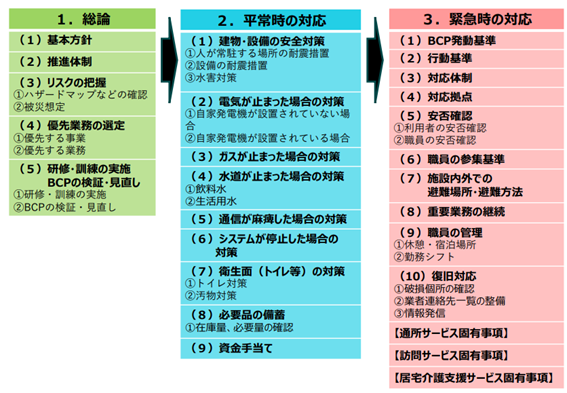

策定ガイドラインの目次を見てみると、たとえば自然災害については下記のような項目が並んでいます。

——-

1.総論

2.平常時の対応

3.緊急時の対応

4.他施設との連携

5.地域との連携

——-

出典:厚生労働省「自然災害ひな形」

この資料を踏まえれば、厚生労働省の求める水準のBCPを作成することが可能です。

計画策定は、検討する事項もたくさんありますので、一朝一夕にできるものではなく、ある程度の時間をかけて作ることになります。

ここでは、エンジーが

策定支援を行う場合の流れや

スケジュールをご紹介いたします。

| 内容 | 期間 |

| 1.自然災害BCP 「規程」の概要の解説、内容の確認 →(宿題)事業所様にて打ち合わせをもとに「規程」に必要情報をいれていただく |

約1ヶ月 |

| 2.感染症対策BCP 「規程」の概要の解説、内容の確認 →(宿題)事業所様にて打ち合わせをもとに「規程」必要情報をいれていただく |

約1ヶ月 |

| 3.机上訓練(自然災害、感染症対策 ➡マニュアルの作成 | 約0.5ヶ月 |

| 4.BCP含め研修計画提案、今回作成した BCP 全体ご説明 | 約0.5ヶ月 |

| 合計 | 約3ヶ月 |

BCPへのより具体的な記載内容としては、下図のような項目が挙げられています。

しかし、ひな形があるとはいえ、資料は膨大にあります。

さらに、自然災害以外にも感染症用の作成もあるので、作り始めるにしても、何から手をつけていいのかわからなくなってしまいがちです。

ここまで解説してきたように、BCPの策定は専門性が高くボリュームがありますが、ひな形やガイドラインも公表されているので、時間と手間をかければ事業所のメンバーだけでも作成することは可能です。

とはいえ、せっかく長大な計画を策定するわけですから、「義務化に合わせて、間に合わせで作って終わり」とせず、「使える」内容にしたいところです。

ひととおりの計画を立てて終わりではなく、事業所や周辺地域の実情に見合った定期的な見直しや訓練を継続していくことも欠かせません。

特にBCPは、計画の性質上、職員の声を生かしたり、地域の住民や団体、他事業所と連携を取ったりすることが極めて重要となります。

そうして職員や地域からの信頼を醸成できれば、職員の定着や採用、利用者様の獲得など、事業所の経営にも好影響をもたらすことができます。

BCP策定の膨大な作業を円滑かつ有意義に進めるためには、BCPに関しての深い理解が欠かせません。

一方で、職員や地域の方を交えた会議の場のセッティング・運営やその内容をフィードバックしていくスキルも必要です。

そこでBCP策定にあたっては、外部のコンサルティングサービスを活用することをお勧めいたします。

私ども社会保険労務士法人エンジーでも、BCP策定支援サービスを展開しています。

名古屋市内をはじめ、愛知、岐阜、三重で150以上の介護・福祉事業者様を顧問先とし、指定申請や各種加算の取得支援なども得意としています。

東海地区の事業所様のBCP策定は、地域密着、介護・福祉業界に強い社労士法人エンジーにぜひご相談ください。

当社では、これまで約30社※(2024年11月現在)の介護・障害福祉事業者様からご依頼を頂き、ミーティングや計画作成、訓練、定期的な計画見直しなどのご支援を行っています。

※例:有料老人ホーム様(従業員数約100人)、訪問介護事業所様(従業員数5人)、デイサービス様(従業員数約15名)、就労継続支援事業所様(従業員数約10人)、児童発達支援・放課後等デイサービス事業所様(従業員数約10人)、グループホーム様(従業員数約20名)など。

BCPは、まず職員を守り、必要なサービスを継続するためのものです。

社員と一緒になって会社の未来を考える絶好の機会としましょう!

義務化となったBCPですが

しっかり理解をしながら策定を進め

実のある計画としましょう。

公開日 2022/05/02

最終更新日 2022/09/26

日本では高齢化社会が進み、今後も介護業界はさらに市場が大きくなっていくことが予想されます。

そんな中で、介護人材は常に不足しており、『公益財団法人 介護労働安定センター』が発表した「令和2年度介護労働実態調査結果」によれば介護人材が不足している理由の第1位は「採用が困難である」が88.6%でした。

【参考⇒http://www.kaigo-center.or.jp/report/2021r01_chousa_01.html】

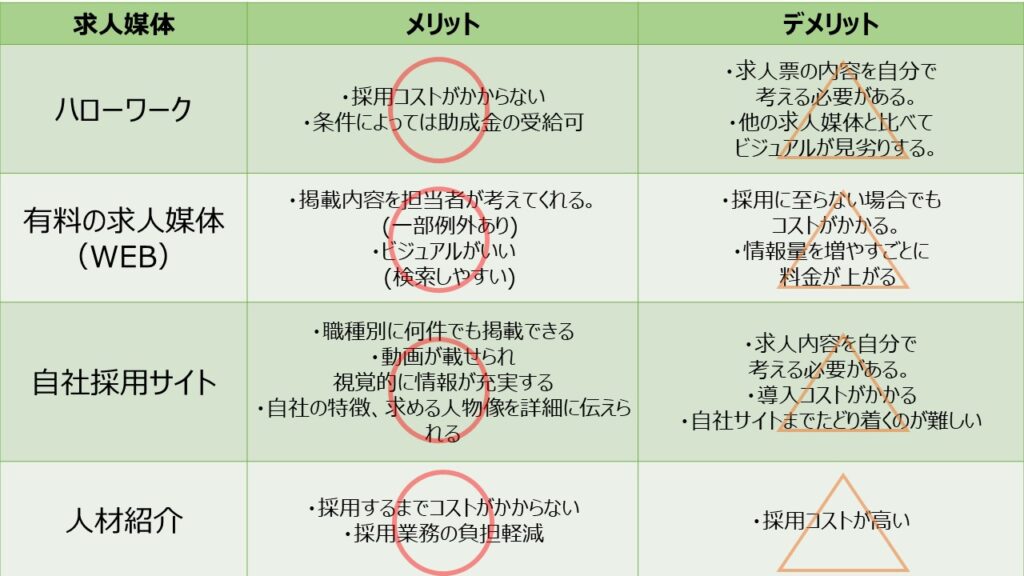

そこで、介護業界にオススメしたい求人媒体を紹介します。

どの求人媒体で採用活動をしようか迷っている人事担当者の方はぜひ参考にしてくださいね。

最近は人手不足から介護に特化した人材紹介会社が増えています。

例えば、ジョブメドレーです。

ジョブメドレーは日本最大の医療保育士求人サイトであり、求人登録会員数も累計100万人を突破しています。

介護業種に特化した人材紹介会社はほかにも「カイゴジョブ」や「介護ワーカー」もあります。

また、人材紹介サイトでは、毎月何百通もスカウトメールが送れるなど、スカウト機能があるため、直接求職者へ自社の求人をアピールすることができるため、効果的に採用活動ができます。

求人掲載自体は無料ですが、採用時に成功報酬としてまとまったお金を支払う必要があります。

※採用者の勤務形態によって変動します。

Indeedとは、CMでも最近よく目にする方が多いと思いますが、正確には求人サイトではなく、求人に特化した検索エンジンとなっており、Web上に公開されているあらゆる求人サイトの求人情報を一括で検索してくれます。

さらには、検索エンジンのみならず無料または有料で求人を掲載することも可能なため、求人を直接掲載する事も可能です。

有料の場合でもクリック課金制のため、他媒体に比べコストリスクが低く、期間や予算設定も自由に設定できるため、運用次第で効果的に求人活動ができます。

しかしながら、原稿内容を自分で考えたり、求人数が多い為埋もれてしまわないように定期的に更新するなど、運用ノウハウがなければ効果が出しづらい点がデメリットとなります。

自社採用サイトとは、「採用情報に特化したサイト」のことであり、他の求人媒体では伝えきれない、会社の雰囲気や自社が伝えたい情報を制限なく求職者へ伝えることが可能です。

※他求人媒体では、掲載できる情報や文字数に制限があったり、掲載できない文言もあります。

見るだけで具体的にイメージできるような情報を掲載できるため、他社との差別化にも繋がったりするため、求職者の応募意欲を高めることができます。

また、原稿の修正や公開・非公開も自由に行えることができ、求職活動の度に費用がかかることもありません。

一方で、導入時の金額が高いことや、indeedと同様に掲載内容は自分で考える必要があるため、運用ノウハウが必要となります。

介護・障害福祉サービスのニーズは今後ますます大きくなっていく一方、働き手の人口減少やコロナ渦を経て他業種の新規採用意欲が高くなっていることから、介護職員の確保はどんどん厳しくなる一方です。

そのため、当社では必要な時にすぐ求人を掲載することができる自社採用サイトを特におすすめしており、自社採用サイトの導入・運営サポート及び求人原稿作成を得意としております。

当社が導入サポートする自社採用サイトはindeedはもちろん、Googleおしごと検索や求人BOXにも自動掲載されますので、求職者の目に届きやすくなります。

全国約400人が所属する採用支援のネットワークにも所属しているので、全国の成功事例を元に効果的な求人原稿作成のサポートができます。

求人でお困りの方は、ぜひ一度当社の無料相談をお申し込みください。

公開日 2022/04/19

最終更新日 2023/06/22

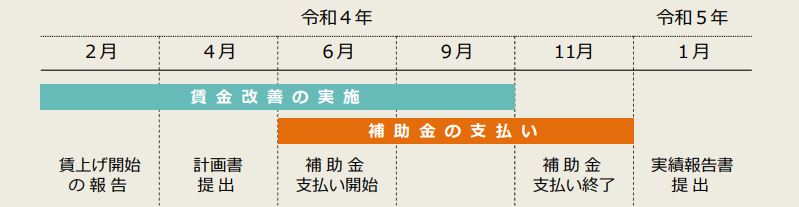

国の「コロナ克服・新時代開拓の為の経済対策」に基づき、介護職員(障害・福祉職員)を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、処遇改善支援補助金(交付金)が支給されることが決定されました。

詳しい要綱がなかなか発表されなかったり、ドタバタで提出された事業所様も多いかと思います。

この記事では、来年1月に提出となる実績報告に向けて、再度概要について解説します。

令和4年2月~9月サービス提供分までの支給額について、2/3以上を 基本給または固定手当(処遇改善手当、職務手当、資格手当など)を増額することで支払い、残りを 賞与で支払うというものです。

ただし、令和4年2月(3月支給分給与)、3月分(4月支給分給与)の特例として、就業規則や賃金規定等の改定が間に合わない場合は、賞与で支給し、4月以降、基本給または固定手当を増額するという方法も認められています。

ただし、2月分~9月分の結果として、基本給または固定手当の給与で2/3以上になるようにしなければなりません。

スタッフが変わったり、毎月の売上額は一定でないため、毎月、受給した補助金(または交付金)の金額と給与で支払った金額を把握する事務が必要となります。

令和5年1月15日までに実績報告書を提出することとなっています。手続き方法の詳細はまだ決まっていないので、分かり次第ご連絡します。

補助金(介護保険分)の率は下記のとおりです。

交付金(障害福祉サービス分)の率は下記のとおりです。

上記の補助金(交付金)は、新しい加算「介護職員等ベースアップ等支援加算」に引き継がれる予定です。

第208回社会保障審議会介護給付費分科会の資料によると、概要は下記のとおりです。

| ◎加算額 対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。 対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な加算率を設定し、各事業所の介護報酬にその加算率を乗じて単位数を算出。 ◎取得要件 • 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所) • 賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等(※)に使用することを要件とする。 ※ 「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ ◎対象となる職種 • 介護職員 • 事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。 ◎申請方法 各事業所において、都道府県等に介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書(※)を提出。 ※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない) ◎報告方法 各事業所において、都道府県等に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書(※)を提出。 ※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない) |

これらの手続の内容は、これまでの処遇改善加算と同様に毎年の計画と実績報告が必要となります。

処遇改善関係の加算は3種類目となり、管理や書類の提出がますます大変になってきます。

当社では、介護・障害福祉サービス事業所の顧問先様が愛知県内を中心に100社以上!

処遇改善加算のお手続きも得意としております。

\「処遇改善加算」取得・管理のサポートについてはこちらのページから!/

公開日 2022/04/13

最終更新日 2023/06/22

今まで、高齢福祉関連で長く勤務していたが、自立支援事業のサービスを経験し利用者さんと関わっていく中で、「利用者さんができることの喜び」「できることで自信がついていく」ことを肌で感じ、さらに職員が見守ることで、職員も共に成長していき、人の輪が広がっていくことをしみじみと感じていました。

同世代の利用者さんと接していると、親の介護が必要な年代に迫ってきていることを感じ「利用者さんたちは、親なき後はどうなるんだろう」と疑問を感じ、自分が学んできた自立への流れを彼らに伝えていったらいい流れができるのではないかと思って、開業を決めました。

支援者の立場だけではなく、仲間も一緒にチームとして輪を広げて支えていきたいと思っています。

税理士さんに紹介していただいたことが最初のきっかけです。

事前に指定に係る書類に目を通してからお会いしましたが、実際にお会いして、説明を受けると、指定申請の流れをわかりやすくかみ砕いて教えてくださり、エンジーさんなら安心してお任せできると思ったので依頼することにしました。

エンジーの指定申請代行サービスについては、こちらのページをご覧ください

開業にあたり、経営自体が初めてだったため、やることもわからないことも多くありました。

指定申請も最初は自分で行おうとしましたが、慣れない言葉や条文、さらにはその意味を調べることに格闘してしまい、とても時間がかかっていました。

一番は同じ立ち位置で一緒に開業に向けて歩んでいると感じたことです。

指定申請代行といっても、すべて丸投げでお願いできるわけではなく、私の方で用意することや情報をお伝えする事が必要となります。

必要な項目を最小限に伝えてくれ、分からないことも分かるようにかみ砕いて説明してくださりました。

また、指定権者からの質問に対しても、一緒に考えアドバイスをしてくださり、常に寄り添ってくれているように感じました。

開業にあたってやるべきことは指定申請だけではないので、教えてもらった事を忘れてしまう事もありましたが、何度同じ質問をしても親切に教えてくれることもとてもありがたかったです。

自分で指定申請をしようと思って動いていた時とはくらべものにならないくらいのスピードで開業でき、とても心強かったです。

公開日 2022/03/01

最終更新日 2025/08/25

みなさん、こんにちは!

社会保険労務士法人エンジーでは、介護施設や障害福祉サービスを運営している事業者様に向けて、様々な情報を発信しています。

介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所を開設するためには、各都道府県や市町村の指定を受ける必要があります。

指定申請時には様々な書類をそれぞれの基準に基づき作成する必要があり、指定権者に提出をした後も修正が入ることが多くあります。

この記事では、指定申請時にスムーズに書類の作成ができるよう、記載例を元に各書類のポイントをお伝えします。

書類作成の苦手な方、修正に時間を取られたくない方は、ぜひご覧ください。

指定申請は期限から逆算して動くことが重要なポイントです!

特に障害は「第1回点検」や「受理〆切」など段階的な関門があり、

10日(前々月)や月末を取り違えると一発で延期!なんてことも…

まずはスケジュール表から作り始めましょう。

| 区分 | 対象 | 提出期限の目安 | 指定(事業開始日) | 備考 |

| 介護保険(名古屋市) | 介護サービス新規指定 | 指定希望月の2か月前の10日必着 | 原則、審査後に指定 | 記入は黒インク、不備は修正/一部サービスは手数料あり |

| 障害(名古屋市) | 障害福祉サービス新規指定 | (段階制)①図面相談:3か月前の10日/②第1回点検:前々月10日/③受理:前々月末 17:30 | 翌々月1日付/月1回 | 受付は専用LoGoフォームより初回相談の申込、その後案内に沿って対応 |

| 愛知県(県所管の障害) | 障害福祉・障害児(中核市・政令市除く) | 前々月10日(消印有効) | 原則1日付 | 図面相談→申請→受理(前々月10日締切)→審査→指定 |

障害(名古屋市)は、『第1回点検(前々月10日)』と『受理(前々月末)』が別。

10日に間に合っても、修正が長引けば受理に滑り込めず、

翌月回しに…ということもしばしば。

なんといっても、提出一式を最初から完璧に揃えることが指定を受けるまでの最短ルート。

チェックリストを使って、抜け漏れゼロを目指しましょう。

愛知県は『必要書類チェックリスト』の添付が求められており、

不備があれば修正のために指定月が遅れてしまいます。

従業者勤務体制・勤務形態一覧表は訪問介護、通所介護など。サービス種類ごとの参考様式が公開されています。黒ボールペン/黒インクで記入し、不備は修正します。一部手数料の注意事項ありますので、ご確認ください。

指定は原則“1日付”、スケジュールの図解・写真添付の例(洗面所・消火器など)・設備基準の充足説明が手引に明記されています。名古屋市(障害児通所)は予約制、不備は受理不可と明記されておりますので、タイムロスしないように注意。

①提出(2か月前10日必着)

②書類点検

③補正

④指定

①図面相談(3か月前10日まで)

②第1回点検(前々月10日)

③受理(前々月末 17:30)

④審査・現地確認 → 翌々月1日付で指定(月1回)

①図面相談

②申請

③受理(前々月10日/消印有効)

④審査・必要に応じ現地確認

⑤指定(原則1日付)

《現地確認で見られやすいポイント》

・避難経路・消火器・衛生設備(写真添付が有効)

・人員体制の実在性(雇用契約・資格証・勤務表)

・運営規程・苦情処理体制の整備状況

“受理=指定”ではない点に注意!

現地確認で設備・導線・掲示などの“現物一致”が崩れると、

再補正の長期化に。

現地確認を見据えて先回りして写真を添付しておきましょう。

以下は記載例です。各自治体の最新フォーマットに合わせて調整してください。

書類は、基本的に指定権者の窓口にて提出をしますが、書類を受理される時点で日付を記載するので、書類作成時は記入しないようにしましょう。

登記簿謄本に表記されている住所を記入します。

また、住所表記が合っているのかも要チェックして記入しましょう。

※『2丁目」と登録されているのか、『二丁目』と登録されているのか正しい表記にて記載する必要があります。

名古屋市の場合、下記URLにて調べることができます。

参考 ➡ https://www.city.nagoya.jp/shisei/category/166-3-0-0-0-0-0-0-0-0.html

「法人の種別」は申請者が法人である場合に、【株式会社、社会福祉法人、一般社団法人、特定非営利活動法人等】を記載してください。

「法人所轄庁」は、【社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人など認可法人である場合】は所轄する官庁を記載してください。

③の「法人の種別」が株式会社、合同会社等の場合はブランクとなります。

②と同様、住所表記に注意して記載してください。

「ヘルパーステーション名古屋」とするのか「ヘルパーステーション␣名古屋」とするのか等、正式な名称を記載してください。

事業を開始する予定の年月日を記載します。

申請書類を提出する日の属する月の翌々月の1日が事業開始予定年月日となります。

「すでに指定を受けている事業等」の欄には、同一敷地内・統一申請者により既に指定などを受けている事業について記載してください。

この欄には、事業所等について保健医療機関、保険薬局、老人保健施設又は老人訪問看護ステーションとしてすでに医療機関コード等がある場合に記載します。

「事業区分」は当該事業所等の医科・歯科・薬局・老人保健施設又は訪問看護ステーションの別を記載します。

「コード」は当該事業所等の医療機関コード等を記載してください。

共生型サービスを行わない、又は行っていない場合は「なし」に〇をつけてください。

当該事業所で一体的に行うサービスの指定月の推定数を記載してください。

訪問介護員(サービス提供責任者を含む)の数を、常勤/非常勤・専従/兼務の区分ごとに記載してください。

管理者と兼務するサービス提供責任者の場合は『常勤/兼務』となります。

従業者の勤務形態一覧表に記載されている人数の通り記載してください。

運営規程の内容に準じて記載してください。

運営規程の内容と違う場合や、言い回しが異なる場合は指摘を受ける可能性があります。

「指定申請書」と同様に、書類が受理されるときに記載するので、作成時はブランクにしておきましょう。

今回指定を申請するサービスに〇をつけます。

(総合事業も一緒に申請する場合は総合事業にも〇をつけます)

名古屋市の誓約書の参考様式はマクロが組まれているので、該当するサービスに〇をつけると、別紙が自動ででてきます。

この別紙も一緒に提出する必要があるので、忘れずに出力しましょう。

指定を開始する予定の月を記入しましょう。

今回指定を申請するサービスを記入します。

「管理者」「サービス提供責任者」「訪問介護員」「従業者」の順に記入してください。

管理者が訪問介護員を兼務する場合は、訪問介護員としても記入してください。

※運営規程で定めている職種名と同じ名称で記入してください。

「管理者」「サービス提供責任者」「訪問介護員」「従業者」の順に記入してください。

管理者が訪問介護員を兼務する場合は、訪問介護員としても記入してください。

※運営規程で定めている職種名と同じ名称で記入してください。

| A | 常勤専従 |

| B | 常勤兼務 |

| C | 非常勤専従 |

| D | 非常勤兼務 |

このように記載します。

この勤務形態一覧表でいう兼務とは、同一事業所内で兼務する場合をいいます。

他の事業所で働いている場合は専従とし、右欄の「兼務先及び兼務する職務の内容」に兼務先の状況を記入します。(※⑨)

《ポイント》

勤務形態の区分は、

A:常勤専従/B:常勤兼務/C:非常勤専従/D:非常勤兼務。

“常勤・非常勤”は雇用形態ではなく“その事業所の常勤時間に達しているか”で判断します。

シフト記号表(勤務時間帯)も添付しましょう。

B(常勤兼務)とD(非常勤兼務)は間違えやすいので要注意です。

その事業所の常勤時間に沿って、各人の実働で判断するようにしましょう。

氏名については、資格者証の氏名と不一致が内容に記入する必要があります。

改姓されている場合は、改姓前後の氏名が分かる公的な書類(戸籍抄本、運転免許証の裏書など)を一緒に提出する必要があります。

「4週の合計」は、1日~28日までの勤務時間の合計を記入します。

「週の平均勤務時間数」は、祝日や年末年始の特別休業がなかったものとして、通常の週の平均勤務時間を記入します。

サービス提供責任者と訪問介護員を合わせて計算します。

この記入例の場合ですと、「介護保険子さん」~「丸八健太さん」までの合計勤務時間数から計算します。

「160+80+160+120+96」この時間数を、常勤の1カ月の働くべき時間「160時間」で割った人数が『常勤換算後の人数』となります。

常勤の1カ月の所定労働時間は、各事業所で変わるので、必ずしも160時間とはなりません。

様々な書類に共通して、ミスをしやすい表記部分を意識することはもちろんですが、

指定申請書類の独自の項目や必要書類も多々ありますので、適宜、全体的に見直しながら進めていきましょう。

令和3年度介護報酬改定により、2024年4月1日から全サービスにBCP策定・研修・訓練が義務化(3年の経過措置)されました。

厚生労働省老健局の「介護保険最新情報 Vol.1174」では、令和5年度末の2024年3月31日で経過措置終了と明示しています。

また厚生労働省は介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修を実施しており、資料・ガイドライン・動画も展開されていますので、適宜確認しておきましょう。

厚生労働省:介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定で「業務継続計画未策定減算」が新設されました。

2025年3月31日までは、「感染症指針」「非常災害の具体的計画」が整っていれば減算は適用されませんが、2025年4月以降は本格的に適用されていますので、現時点でこのブログを見ている方はきちんと対応するようにしましょう。

障害分野のBCPガイドライン・様式ツール集も公開されていますので、こちらも参考にしてください。

厚生労働省:障害福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修

介護は2024年4月からBCP策定・研修・訓練が完全義務化となりました。

感染症指針+非常災害計画を『BCPの骨格』としてしっかりと整備をしていきましょう!

両方あります。「第1回点検」=前々月10日、「受理」=前々月末。

どちらもクリアした上で、翌々月1日指定の流れとなります。

常勤・非常勤は雇用区分ではなく「当該事業所の常勤時間到達か」で判断します。兼務がある人はBまたはDの区分になりますので、お気をつけください。

はい、必要です。介護は2024年4月から完全義務化されています。

障害は未策定減算が導入、2025年3月末までの経過措置(条件付き不適用)があり、2025年4月以降本格適用となりますので、必ず対応しましょう。

名古屋市は予約制と明記されています。不備は受理不可のルールもありますので、必要書類などを用意するときは漏れがないか、ミスがないかしっかり確認しましょう。

このように一つの申請書類において、気を付ける点がたくさんあります。

初めての申請の場合、解釈の違いから起こる記入ミスや、書類の項目の指すものがわからないなど、つまずくポイントが多く出てくる方もいらっしゃると思います。また書類の不備があると、予定しているスケジュールで事業所を開業できないなんて事態になる可能性も…。

社会保険労務士法人エンジーは、このような書類作成が必要となる介護、障害福祉サービスの指定申請代行を得意としております。

書類作成でお困りの方、書類作成にあまり時間をかけたくない方は、ぜひ当社に指定申請代行をご依頼ください。

“書類を仕上げる”だけではなく、

審査側のロジックに沿って先回りしたサポートをいたします!

減算・延期リスクを下げて指定日着地まで伴走します。

当社の指定申請代行サービスの詳細は、こちらのサービスページをご覧ください。

この記事は名古屋市および愛知県福祉局福祉部障害福祉課の公式サイトの情報を基に作成しています。

最新情報は公式ページでご確認ください。

名古屋市:

NAGOYAかいごネット/障害福祉サービス事業者の指定申請等について/

ウェルネットなごや

愛知県福祉局福祉部障害福祉課:

指定障害福祉サービス事業指定申請の手引き/事業所の指定申請の手続きについて(障害者総合支援法)

公開日 2022/02/10

介護サービス事業所や障がい福祉サービス事業所を開業するには【①人員 ②設備 ③運営基準】を満たす必要があります。

新規開業にあたり、皆さん苦戦されているのが『人員』です。

採用活動を積極的にしているが、応募が少なく人員確保が難航しているため、指定申請までたどり着けていないというお話もよく聞きます。

この記事では、効果的にいい人材が確保できる求人方法についてご説明します。

開業にあたり、求人募集をしているがなかなか採用に繋がっていない方は、ぜひご覧ください。

求人の方法には、大きく分けて4つの方法があります。

ハローワーク求人は、無料で掲載ができ、採用時費用がかかることもありません。

また、条件によっては助成金が受給できる可能性もあります。

しかしながら、求人内容については文字制限があり、言葉や内容によっては制限がある為、これらの条件を加味しながら自分で求人を考える必要があります。

今はハローワークに行かなくてもインターネット上で求人の掲載や編集、求職者も求人検索をすることができるようになり、何かと便利となりましたが、やはり他媒体と比べるとビジュアルが見劣りしたりしてしまいます。

※雇用保険を設置する前に求人を掲載することはできませんので、新規立ち上げの場合はご注意ください。

有料の友人媒体とは、タウンワークやマイナビ、エン転職などよく耳にする求人媒体が多いと思います。

このような求人媒体は、求人をさがすならココ!と思い、求人媒体のHPから希望する職種、エリア等を検索される方が多いです。ビジュアル的にも充実しているため、求職者の方の目に留まりやすかったりします。

また、担当される営業の方にもよりますが、一緒に求人内容を考えてくれる場合もあります。

しかしながら、掲載時に料金がかかるため、採用に至らなくても費用が発生してしまう点や、情報量に応じて料金があがるなど金額面でのデメリットは発生してしまいます。

自社採用サイトは、近年様々な企業が導入している求人方法です。

代表的な自社採用サイトの販売会社は、『採用係長』や『トルー』があります。

自社採用サイトのメリットは導入時に費用はかかりますが、求人は職種に応じて必要な時に必要な数だけ出すことができます。

また、文字制限がない為、自社の特徴や求める人物像をより詳細に求職者へ伝えることができます。

最近では、社内の雰囲気をより知ってもらうために、動画を載せている企業も少なくありません。

しかしながら、ピンポイントで検索しなければ自社採用サイトにはたどり着きませんので、indeedや求人BOX,Googleお仕事検索などの他社媒体との連携が必要です。

また、求人内容についても自社で考えることとなるので、導入から掲載までに時間がかかってしまう事もあります。

より効果的な求人を掲載するためには、視覚的に訴えられる写真と求職者が求めているキーワードを求人内に入れ込むことがポイントです。

まずは写真です。写真を載せることで、社内の雰囲気が視覚的に伝わり、求職者が働いているところを想像しやすくなります。直接業務を教わる上司の方や、同僚、事務所も載せるとより効果的でしょう。

次に求職者が求めているキーワードについてです。

求職者は、何が原因で次の仕事を探していると思いますか?

今の職場に不満があったり、自分の将来に悩んで転職を決意した人もいるでしょう。

そのような方たちが、自社に入社した場合どんなメリットがあるのか、どのような自分になれるのかをポイントにおいて求人原稿を作成すると応募効果が高まるでしょう。

このように人員を募集するといっても、様々な方法があり費用も媒体によってそれぞれです。

どの媒体で募集するかよりも、効果的な求人内容が書けているかどうかで採用率が変わってきます。

介護・障害福祉サービスのニーズは今後ますます大きくなっていくので、介護職員の確保もどんどん厳しくなる一方です。

開業時だけでなく、今後も継続的に求人を掲載していくのであれば、自社採用サイトの導入をするとよいでしょう。

先ほど紹介した有料媒体だと、掲載する度に費用がかかり、伝えたい内容も限られている文字制限の中では伝えきることが難しくなります。

人材紹介はもっと費用がかかってしまいます。

当社では、より効果的な採用ができるよう、求人原稿の作成代行や、自社採用サイトの導入・原稿作成サポートを得意としております。

開業前にいい人材が集まらなく困っている方はぜひお気軽にお問合せ下さい。

公開日 2021/12/28

最終更新日 2022/02/02

日本の介護に関する流れは「住み慣れた家や地域でできる限り最後まで過ごすことができる社会を築く」方向に向かっています。

その中でも、医療依存度の高い方が生活するためには、医療従事者の訪問は必要不可欠であることから、訪問看護のニーズは高まっています。

この記事では、訪問看護事業を立ち上げる際に必要な事業者指定申請の方法について説明したいと思います。

これから訪問看護ステーションを立ち上げたいと思っている事業所の方、事業主として立ち上げたい方、ぜひごご覧ください。

介護保険法に基づき訪問看護事業を立ち上げる際には、開業する予定の都道府県知事または市町村町に、指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所の指定を受ける必要があります。

これを指定申請といいます。

指定の有効期限が6年であり、6年に一度更新申請を行う必要があります。

なお、介護保険法に基づく指定を受けた場合には、健康保険法に基づく訪問看護事業の指定も受けたこととみなされます。

指定を受けるためには、指定基準を満たす必要があります。

指定基準とは ①運営基準 ②人員基準 ③設備基準 です。

申請前に指定基準をクリアしていないと、申請申請することもできませんので、必ず基準を満たしたうえで申請してください。

では、実際に指定申請をする際の流れを説明したいともいます。

申請する内容が、各都道府県や市町村によって若干違いますので、名古屋市の場合を例に説明します。

事前相談は、原則毎月1日から20日までの間で行います。

相談は予約制ですので、担当窓口まで電話にて日程調整する必要があります。

相談の際は、事業を予定している場所の図面(間取りとおおまかな寸法がわかる程度のもので大丈夫です)と、気⑮の図面相談シートを持参していきます。

また、可能であれば、事務室や相談室の場よ、簡単な設備(机、椅子、書庫など)の配置案をあらかじめ考えておくとスムーズに相談が進みます。

図面相談シートは名古屋市のホームページからもダウンロードが可能です。

参考URL⇒https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/shitei/shisetsu/

併せて、居宅介護支援チェックリストも確認して、開業予定地が当てはまるのかを確認下さい。

図面相談が完了したら、いよいよ申請書類の作成と提出です。

まずは、名古屋市のホームページから、必要書類のチェックリストと各様式をダウンロードし、書類を作成していきます。

書類がすべてそろったら、担当者へ連絡をしたうえで、申請書類一式を郵送します。

この時、郵送事故等が発生する事もあり得ますので、追跡のできる簡易書留やレターパックで送る方が望ましいです。

1回目の書類を送付すると、おおよそ1週間程度で修正や不足書類の電話が担当部署より連絡が入ります。

内容を確認し、修正書類や追加書類をメールまたは郵送にて送付します。

このようなやりとりが複数回繰り返され、すべての書類が完成したら、書類の提出です。

加えて、必要に応じて各種加算の届出も同時に提出する必要があります。

最終の書類の提出は、直接行政へ出向く必要がある為、担当者へ予約を取ります。

提出時は、担当者と面談があるため事業内容について理解している代表者や管理者が対応してください。

申請書類の内容に不備がない事を確認後、受理をしていただきます。

不備が残っている場合は、受理ができず再度提出となり、指定の2カ月前の月末までに受理ができない場合は、指定予定月が1カ月遅れる事になりますので、余裕をもって日程調整をすると良いです。

なお、新規に指定を受ける場合は、手数料が必要となります。

詳しい概要や金額については下記URLよりご確認下さい。

参考URL⇒tesuuryou.pdf (city.nagoya.jp)

看護師として自分の看護感に向き合うとき「もっと患者さんに寄り添った看護を提供したい」「住み慣れた家で最後まで生活したいと思う方々を支えたい」と思われ、訪問看護を希望して働かれる方が多く感じます。

看護師の知識やスキルをもって、介護という医療機関とは違ったホスピタリティにやるがいを感じるとよくお伺いします。

現実的には、訪問看護ステーションを立ち上げるには上記のように様々な準備と労力が必要となります。

当社では、そのような方々をサポートさせていただく【訪問看護事業所・訪問看護ステーションの指定申請代行】を得意としております。

ささいな相談でも大丈夫です。ぜひお問合せ下さい。

公開日 2021/12/09

最終更新日 2023/06/22

もともと私は他業種の会社で働いていました。

その会社の取引先として、就労継続支援A型を運営されているK社長と出会い色々な話をしていく内に、企業に対しても、障がいをもっている方々に対してもお役に立つことができる就労継続支援型事業所をぜひ開設してみたい!と思い、開業することとなりました。

K社長が運営していた事業所の顧問をされていたのがエンジーさんでK社長に紹介頂いたことがきっかけです。

事業所を開設した後にエンジーさんを紹介頂いたので指定申請代行はお願いしていませんが障害福祉サービスに詳しく、助成金も併せてお願いできるので顧問契約を結ばせていただきました。

エンジーの指定申請代行サービスについては、こちらのページをご覧ください

エンジーさんに顧問契約を依頼する前は、労働保険事務組合に加入し保険関係の手続きをお願いしていました。

そこでは、すべて手書きで手続きをしており、書類の送付をお願いしてもなかなか手元に来なかったり、処理が遅かったりと、スムーズなやりとりができていませんでした。

また、障害福祉サービスについては全くノータッチのため、自分たちで調べたり、県からの案内メールに対して対応していました。

手探りな状態で行っていたので、本当にこれで合っているのかな、、、?と不安のまま書類の作成と提出を行っていました。

まずは、労働・社会保険等の手続きがすべてデータで完結できるのが大変助かります。

進捗管理も随時自分たちで確認できますし、過去の書類等も検索するとすぐに入手できます。

入社時や退職時の必要書類も、どなたに聞いてもすぐに教えていただけるため、エンジーさんの中でマニュアルがあり、共有されている事が感じとれ、とても安心します。

また、障害福祉関係の毎年の手続きについても時期が来ると、エンジーさんから案内をいただけます。

今年4月から報酬内容が大幅に変更となった際も、エンジーさんに就業規則の変更案を迅速に提案いただき、スムーズに対応することができました。

その案内も、私共で情報をそろえる等やるべき事と、エンジーさんでお願いできる事をはっきりと区分けして案内してくれるので、とても分かりやすく、お互いが効率よく進められていると感じています。

実際にエンジーさんとやりとりをしている弊社事務職員も「一緒に業務を行っている安心感がある」と言っていますよ。

エンジーの指定申請代行について、より詳しく確認したい方は、こちらのページをご覧ください。

公開日 2021/12/03

最終更新日 2023/06/22

介護事業所・障害福祉事業所の指定申請の手続きでは、多くの必要書類を準備し、計画通りに進めるのは、なかなか大変です。

多くの場合、書類を提出した後も、書類の不備や修正、書類の不足等の連絡が行政から何度も入ります。

その度にパソコンを開いて修正したり、改めて必要書類を入手するために関係各所へ出向いたり、、、と、指定申請の為に必要書類を集め、その内容を確認するにも膨大な時間と労力が必要となります。

このコラムでは、指定申請についての必要書類について、手順や注意事項などをまとめました。

指定申請をスムーズに終わらせたい!不備等で失敗したくないと考えている方は、ぜひご覧ください。

エンジーの指定申請代行サービスについては、こちらのページからご確認ください。

介護サービス事業の開業でお困りの方へ

福祉事業の開業でお困りの方へ

指定申請とは、介護事業所・障害福祉事業所を開設するにあたり、都道府県、政令指定都市、中核市、区市町村などに届出をし、介護保険法及び障害者総合支援法に基づく、介護事業者・障害福祉事業者としての指定を受ける事を言います。

その際に「人員基準、施設基準、運営基準などの要件を満たしているか、過去5年以内に指定の取り消し処分を受けていないか」などをチェックされます。

指定申請はサービスの種類と事業所ごとに行う必要があるので、同じ法人が複数の介護事業所・障害福祉事業所を開設しようとすると、それぞれの事業所について指定申請を行う必要があります。

例えば、愛知県の政令指定都市や中核市以外で、高齢者向けと障がい者向けの訪問介護を始めようとする場合、下記の3か所と個別に打合せし、それぞれ書類を作成しなければなりません。

①愛知県の介護保険課

②その市町村の担当部署

③障がい者向け事業所

また、指定には6年間の有効期限があります。

有効期限が来る前に指定更新の手続きが必要となりますので、一度申請が通ればよいというわけではありません。

更新のたびに必要書類等を準備し、行政へ届出の必要があります。

参考記事⇒介護保険・障害福祉事業所の開業の流れ

開業する事業の種類や事業をする指定権者によって、提出書類が多少異なりますが、主な書類は以下の通りです。

他にも必要とされる書類が複数ありますが、主にこれらの書類で人員基準、運営基準、施設基準が満たされているかの確認が行われます。

例えば、資格者証や実務経験証明書の内容が人員基準を満たしているか、賃貸借契約書の記載内容が条件をクリアしているか、そもそも開業予定地の建物が介護・障害福祉事業を行うのに、問題はないのか、、、?などなどです。

多々ある要件を独断で判断することは非常に危険なので、その都度行政機関に確認することは重要です。

一般的に、ある程度知識がある状態で質問しないとなかなか理解されず、作業が進みづらいこともあります。

各サービス毎の詳しい基準については、それぞれのページにてご説明しております。

また、上記で説明した必要書類の提出時は、以下の4つに注意しましょう。

①住居表示か合っているか

これは、〇〇丁目〇〇番地などを漢数字で表記するか、数字で表記するか等、登録とあっているのか、細かくチェックされます。

②事業所の写真は四方向から撮影されているか

具体的にどのような写真が必要かは、指定権者によって微妙に異なることが多いため、ある程度要件を理解していないと、何回も追加の写真を、提出しなおすこともあり得ます。

③物件の契約者や所有者の名義

物件をいち早く押さえたい理由から、法人の登記が完了する前に、個人名義で契約される方がいらっしゃいます。

しかし、介護事業所・障害福祉事業所として指定を受けるには、法人契約が必須なため、必ず登記を終えてから

物件の契約をしてください。

実際に法人契約が必須と知らないお客様が、個人で賃貸契約を終えた後に、当社へ相談に来られました。

そのため契約を変更をするために本来不要な手数料が発生した事例がございます。

物件のオーナーさんによっては、名義変更に結構な日数を要する場合もありますので、ご注意ください。

④電話番号やFAX番号

意外と見落とされやすいのが、電話番号です。

各書類には電話番号とFAX番号の記載が必要ですが、実際には契約してから番号が確定するまでに日数がかかることが多いので、早めに手続きを済ませておくとスムーズです。

以上のように、指定申請時には提出書類や添付書類が多く要件も厳しいため、注意することが多々あります。

また、指定権者によって、提出書類が変わったり増えたり様式も違ったりと何かと複雑です。

当社では、このような指定申請についての代行実績が100件以上ございます。

御社のご要望に合わせて、経験豊富な専門スタッフが対応させていただきます。

新規に介護事業所・障害福祉事業所を開設される方、介護・障害福祉事業に新しく参入を考えられている方は、ぜひ当社の指定申請代行をご検討ください。