名古屋の介護・福祉業界に強い社会保険労務士法人エンジー/行政書士事務所エンジー/中小企業診断士エンジー

社会保険労務士法人エンジー

地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分

地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分

営業時間 平日:8:30-17:30

営業時間 平日:8:30-17:30

公開日 2018/03/01

最終更新日 2018/08/31

先月26日に平成30年度法改正・報酬改定の資料が発表され業界の注目がそちらに集中する中、その5日後に粛々と(?)開催された“サービス付高齢者向け住宅(以下、サ高住)に関する懇談会”。今回の改正において、いわゆる“介護保険サービス内包型サ高住”に対する適性化が図られたことは記憶に新しいところですが、サ高住そのものの存在意義が揺らいでいる訳では決してありません。

本懇談会は平成28年5月に行われた「サービス付き高齢者向け住宅の整備等のあり方に関する検討会」のフォローアップ及び付加意見の確認、という位置づけで開催されましたが、興味深いデータが示される等、介護事業者として認識しておいた方が良い情報も中には含まれているように思われます。

それらの情報をピックアップしつつ、事業者として認識しておくべきポイントを確認してまいります。

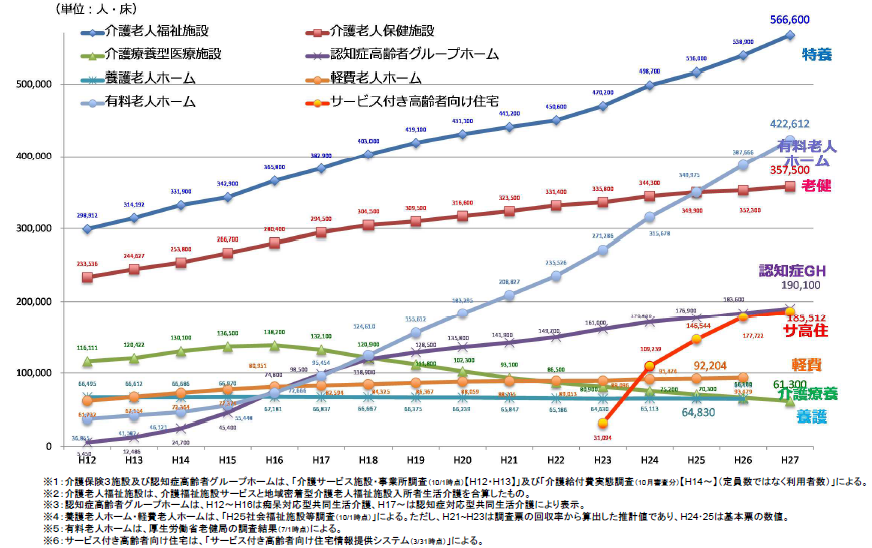

では先ず、サ高住の整備戸数の推移について確認してまいります(下記)。

平成27年度末段階においては“199,056戸(上記185,512戸は平成27年9月時点の実績)”となっているサ高住ですが、本年(平成30年)1月末段階においては既に“227,583戸”となっており、恐らく現時点においてはグループホームの総数を優に超えているのではないかと思われます。

また、2011年10月の新設以降、31,094戸(平成23年度末)→109,239戸(平成24年度末・前年比+78,145戸)→146,544戸(平成25年度末・前年比+37,305戸)→177,722戸(平成26年度末・前年比+31,178戸)→199,056戸(平成27年度末・前年比+21,334戸)→215,955戸(平成28年度末・前年比+16,899戸)、と(伸び幅は徐々に減少してきているものの)着実に増加基調が見て取れますが、国が目標としている整備計画はまだまだ大きく、平成30年度においても開設の補助金枠が設けられている(後述)ことを含め、新規開設を検討する事業者は今後も継続的に増えていくことと思われます(恐らく補助金が続く限り、この増加傾向は変わらないでしょう)。

次に、「要介護度の進行等に伴う入居継続に関して事業者が感じた課題」に関する集計を見てまいりましょう(下記)。

そもそもとして重度要介護者や認知症の方の入居を想定しないつくりになっているサ高住も存在する中(特に建設会社や不動産会社等、非医療・介護系企業がオーナーになっている住宅に多い感覚を覚えます)、今後、サ高住を新設されようと考える介護事業者にとって上記集計結果は頭に置いておいた方がいい情報かも知れません。

最後に、来年度の補助金の情報について見ておきたいと思います(下記)。

ご覧の通り、住宅部分に関しては「既存ストックを改修する場合の補助限度額が引き上げられている(150万→180万)」点、及び、「25㎡未満の部屋を新築する場合の補助限度額が引き下げられている(110万→90万)」点が特に注目かと思われます。

また、高齢者生活支援施設については種別が「地域交流施設等」と「介護関連施設等」に二分され、「地域交流施設等」のサ高住併設を今後、更に促進しようとしている点、及び、介護関連施設等については「平成30年度中までに工事に着手する事業は現行のとおり補助対象とする(=平成31年度以降に工事に着手する介護関連施設については補助対象から外す)」ことが現時点から既に記されている点が非常に重要ではないでしょうか(これにより、平成30年度中の着工が更に加速する可能性は高いと思われます)。

以上、簡易ながら、今回は「サービス付き高齢者向け住宅に関する懇談会」から資料を抜粋・解説させていただきました(より詳細の情報を確認したい方は下記をご参照下さい↓)

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000029.html

繰り返しになりますが、次年度の改正において“介護保険サービス内包型サ高住”の適正化が図られることになったからと言って、“サ高住”そのものの存在意義や役割、重要性が棄損されるという訳では決してありません。

その意味でも「自社の経営戦略上、今後、高齢者住宅を保有する事は有効」とお感じになられている事業者様は上記に始まる各種情報を見据えながら、「地域に求められている高齢者住宅とは一体どのようなものなのか?」について深掘りしつつ、事業開始のタイミングを周到に図られることを強くおススメする次第です。

私たちも今後、より有益な情報を入手出来次第、皆様に向けて発信してまいります。

公開日 2018/02/01

最終更新日 2018/08/31

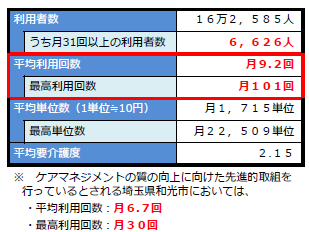

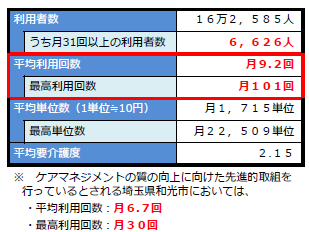

2018年1月26日(金)にようやく発表となった、各サービス毎の改定報酬額。パブリックコメントを経て最終決定、となるものの、現時点よりの変更はほぼなし、と考えておいて差し支えないのではないでしょうか。

サービス毎に緩急はあるものの、全体的な所感として「思ったほど厳しい改定にはならなかった」という感覚を覚えるような内容に着地した今回の法改正・報酬改定。以降はこれらの数値・情報を踏まえ、各事業者ごとにどのように対応していくのか?について、今まで以上に具体的な検討を行うことになろうかと思います。

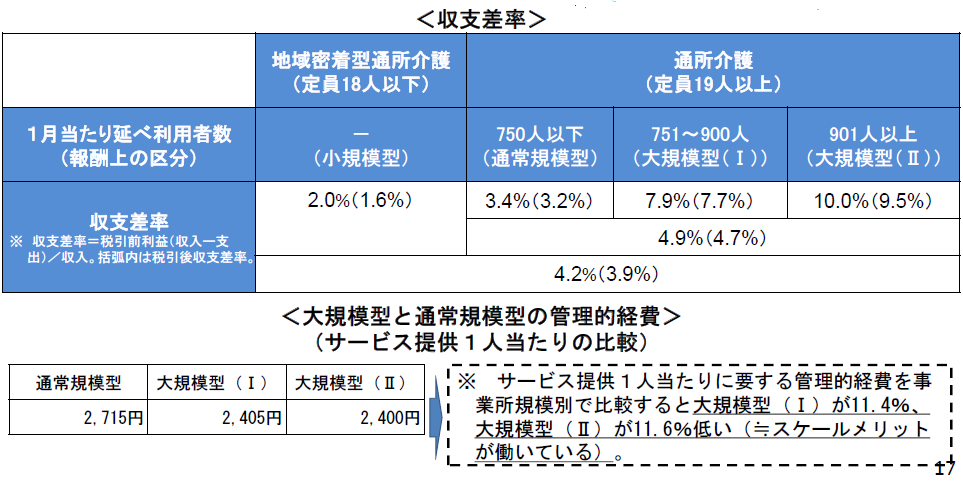

本ブログにおいては全てのサービスの変更内容について確認・吟味を行う事は難しい中、特に今回、中でも大きな報酬減となった通所介護サービス、特に大規模Ⅱ型の改定のポイントを確認してまいります。では先ず、基礎報酬の改定内容についてです。

先ず、地域密着型通所介護については、3時間以上4時間未満に移行した場合は、現状比較において4.1%~4.6%前後の減収。それ以外の時間区分への移行については全て現状維持~プラス改定となりました(表は省く)。

一方、通常規模型以上の通所介護については、基本的には“プラス改定”はなく、よくて現状維持~マイナス改定で着地(地域密着型通所介護同様、表は省く)。

大規模Ⅱ型に至っては、3時間以上4時間未満のサービスとなると最大で7.3%ものマイナスとなっており(下表)、これらの数値が与える経営上の打撃は大変大きいものと思われます。

あとはこれらのマイナスを少しでも吸収していくことを念頭に、既存の稼働率向上や定員数の拡大、効率的な運営方法の模索、或いは加算の取得等を検討していく事になるでしょう。

| 変更前(3時間以上5時間未満) | 変更後(3時間以上4時間未満) | ||||

| 介護度 | 単位数 | 介護度 | 単位数 | 増減 | 増減率 |

| 要介護1 | 364 | 要介護1 | 338 | ▲26 | ▲7.1% |

| 要介護2 | 387 | ▲30 | ▲7.2% | ||

| 要介護2 | 417 | 要介護3 | 438 | ▲34 | ▲7.2% |

| 要介護4 | 486 | ▲38 | ▲7.3% | ||

| 要介護3 | 472 | 要介護5 | 537 | ▲42 | ▲7.3% |

| 変更後(8時間以上9時間未満) | |||||

| 要介護4 | 524 | 介護度 | 単位数 | 増減 | 増減率 |

| 要介護1 | 354 | ▲10 | ▲2.7% | ||

| 要介護5 | 579 | 要介護2 | 406 | ▲11 | ▲2.6% |

| 要介護3 | 459 | ▲13 | ▲2.8% | ||

| 要介護4 | 510 | ▲14 | ▲2.7% | ||

| 要介護5 | 563 | ▲16 | ▲2.8% | ||

続いては各種加算についてみてまいります。

ここでは新たに次年度に創設、或いは変更となる加算内容を中心に確認してまいります。先ず始めは「生活機能向上連携加算」についてです。

自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、生活機能向上連携加算を創設し、通所介護事業所の職員

と外部のリハビリテーション専門職が連携して、機能訓練のマネジメントをすることを評価する。

<現行> <改定後>

なし ⇒ 生活機能向上連携加算200単位/月(新設)

※個別機能訓練加算を算定している場合は100単位/月

続いて、「ADL維持等加算」についてです。

自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ADL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが一定の水準を超えた場合を新たに評価する。

<現行> <改定後>

なし ⇒ ADL維持等加算(Ⅰ) 3単位/月(新設)

ADL維持等加算(Ⅱ) 6単位/月(新設)

注1 複数ある場合には最初の月が最も早いもの。

注2 評価対象利用期間中、5時間以上の通所介護費の算定回数が5時間未満の通所介護費の算定回数を上回るものに限る。

注3 ADLの評価にあたり、食事、車椅子からベッドへの移動、整容、トイレ動作、入浴、歩行、階段昇降、着替え、排便コントロール、排尿コントロール

の計10項目を5点刻みで点数化し、その合計点を100点満点として評価するもの。

注4 最初の月のBarthel Indexを「事前BI」、6月目のBarthel Indexを「事後BI」、事後BIから事前BIを控除したものを「BI利得」という。

注5 端数切り上げ

最後に、栄養改善加算の基準緩和、及び、栄養スクリーニング加算の創設についてです。

ア 栄養改善加算の見直し

イ 栄養スクリーニングに関する加算の創設

情報を文書で共有した場合の評価を創設する。

○アについて

<現行> <改定後>

栄養改善加算150単位/回⇒ 変更なし

○イについて

<現行> <改定後>

なし ⇒ 栄養スクリーニング加算5単位/回(新設) ※6月に1回を限度とする

ア栄養改善加算

イ栄養スクリーニング加算

以上、簡易ながら、今回は通所介護に的を絞り、かつ、大きな変更・創設点のみに絞ってお伝えさせていただきました。(更なる詳細の情報だったり、他サービスの情報を確認されたい方は2018年1月26日(金)に開催された介護給付費分科会の資料をご確認下さい)

上記に創設された加算を見る限り、短期的には“見合わない(=加算を取得する為に発生する初期投資と得られる追加報酬がバランスしない)”と感じられる事業経営者様も中には相当数、いらっしゃるかもしれません。

しかし今後、通所介護においては上記加算が示すような方向がより一層、強く求められてくることは間違いなく、その意味では短期の判断軸(=見合う・見合わない)だけではなく、中長期の視野に立った“体質改善”的な動きも合わせて具体的に検討していくことも、場合によっては必要となってくるのではないでしょうか(これは恐らく、全てのサービスに共通する内容だと思います)。

そのような視点のもと、今回の改正・改定の資料にあらためてじっくりと目を通しつつ、「短期と中長期の両面から、自社としてはどう考えるか?」について、社内議論を深めていかれる事を是非、おススメする次第です。私たちも今後、有益な情報を入手出来次第、どんどん情報を発信してまいります。

公開日 2018/01/01

最終更新日 2018/08/26

各サービスの課題や検討すべき論点・対応案の整理が全て完了し、正式な審議報告として2017年12月18日に方向性がまとめられた2018年度介護保険法改正(各種基礎報酬・加算の改定発表は2018年1月下旬の予定)。

同日(2017年12月18日)に開催された麻生太郎財務相と加藤勝信厚生労働相の折衝で固まった全体改定率「+0.54%」という数字が独り歩きをしている感も否めない昨今ですが、その折衝議論の中で同時に合意に至っている「−0.5%程度の適正化(≒報酬減)」については、あまり話題にあがっていないのが不思議なところです(=即ち今回の改正においても“引き下げるサービス・加算”と“引き上げるサービス・加算”があり、そのトータルとして+0.54%に着地する、という意味)。

中でも“引き下げるサービス”として現在、真っ先に槍玉に挙げられているのが、“大規模型デイサービス”や“訪問介護の生活援助”。

該当する事業経営者は1月末に発表される数値が気になるところかと思いますが、実は次年度以降、介護経営の収益面にインパクトを与えてくるかもしれないもう一つの要素、即ち“自治体に対する財政インセンティブ”について、あまり事業者の注目が集まっていないようにも感じられます。

そこで、“自治体に対する財政インセンティブ”情報の中から現時点でおさえておくべきポイント・情報を選択してお伝えしてまいります。

公開日 2017/12/01

最終更新日 2018/08/26

各サービスの課題や検討すべき論点を整理する“第1ラウンド”を8月23日に、その後、各事業者団体からのヒアリングを9月に終えた後、衆議院選挙の影響でしばらく小休止となっていた介護給付費分科会。

選挙が終わるや否やの10月25日(水)よりいよいよ具体的な改正内容が見えてくる“第2ラウンド”が始まり、以降、11月の終わりまで毎週1回づつの高頻度で議論が進められています。

11月の議論の中でも特に多くの方が関係されているであろう“訪問介護”“通所介護”に的を絞り、特に気になるところを抜粋しながらポイントを確認してまいりたいと思います。

では先ず、訪問介護についてです(下記の資料は全て、介護給付費分科会資料より抜粋しています)。

ここでは主に“基礎報酬”に影響を及ぼす可能性がある部分を抜粋して確認してまいります。

大きくは2つです。

【その1】

身体介護・生活援助の報酬のメリハリ強化

【その2】

同一建物減算の見直し

【その1】に関しては、「現在の訪問介護員の要件である130時間以上の研修は求めないが、生活援助中心型のサービスに必要な知識等に対応した研修を創設し、その研修を修了した者が生活援助サービスの提供を担う」形をとることで、生活援助の基礎報酬の引き下げが行われることになる方向です。

ただし、上述の通り、新たな研修を“創設”して“運用”する関係上、実施までには一定の期間が必要になるものと思われます。

次に、【その2】に関しては、下記の表をご確認いただければ分かりやすいかと思われます。

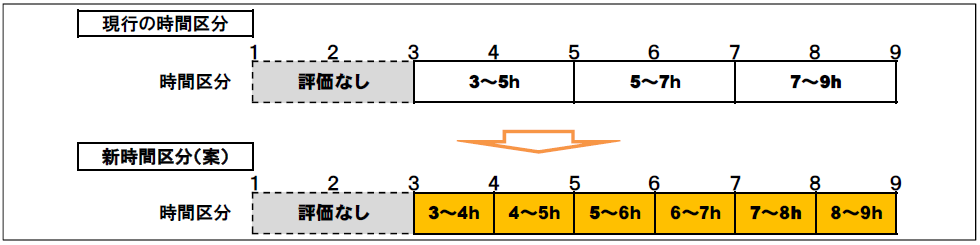

上記に照らし合わせれば、大規模(Ⅰ)・大規模(Ⅱ)の基礎報酬削減は避けて通れない、と考えるのが自然ではないでしょうか。

尚、地域密着型通所介護、及び通常規模の通所介護の基礎報酬が削減されるかどうかについては、現時点においては予測がつきづらい状況です。

財務省は「中小企業の平均利益率は2.6%なんだから、それらを基準に報酬改定を検討すべきだ」と主張されているようですが、それでも通常規模の収支差率はわずか3.4%、地域密着型通所介護に至っては僅か2.0%しか上がっていない状況であることを考えると、これ以上の削減は勘弁願いたい、というのが業界としての率直な思いだと思います。

ともあれ、こればかりは蓋を開けてみないと何とも言えず、先ずは状況を静観しつつ、経営としては「仮に○%下がったとしたら、、、」という算段を予め立てておくことが必要と言えそうです。

以上が基礎報酬に直結するであろう通所介護のメイントピックスです。

それ以外には「外部の通所リハ事業所等のリハビリ専門職との連携による機能訓練の積極推進(生活機能向上連携加算の創設)」「延長加算の積極的見直しは行わず」「通所介護と訪問介護が併設されている場合で、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、基準上両方のサービスに規定がある“事務室”や基準上規定がない“玄関、廊下、階段などの設備”については共用可能とする」等の案があがっています。

こちらもしっかりと資料に目を通し、理解しておかれることを強くおススメする次第です。

上表の内容の繰り返しとなりますが、今回の見直しのポイントとしては、

特に(2)の「養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に居住する利用者の人数が1月あたり10人以上」に該当する法人(=減算率が引き上げられる法人)は相当数存在すると思われ、上記生活支援の基礎報酬減、及び、「区分限度支給単位数との対照方法の見直し」(=「減算後の低い単位数を足していく」という現行の仕組みを改め、「減算前の単位数を足していく」方法に変更する形で区分限度支給単位数と対照させていく=事業者によってはサービス利用回数が減ってしまう可能性あり)も踏まえると、サービス提供状況によっては相当の収益ダウンに陥る事業者も少なくないように思われます。

経営としては迅速に想定シミュレーションを行い、対応策について協議・検討を進めることが重要となるでしょう。

また、上記以外の同サービスの改正テーマとしては「自立生活支援を目的としたリハ職との連携強化」「サービス提供責任者の任用要件の厳格化(=初任者研修課程修了者及び旧2級課程修了者のサ責設置は2018年度で完全終了(2019年度以降は減算措置等の対応も無し))」等も挙げられています。

合わせて確認をしておきましょう。続いて、通所介護の動きについて見てまいります。

こちらも訪問介護同様、主に“基礎報酬”に影響を及ぼす可能性がある部分を抜粋して確認してまいります。

こちらも大きくは2つです。

【その1】

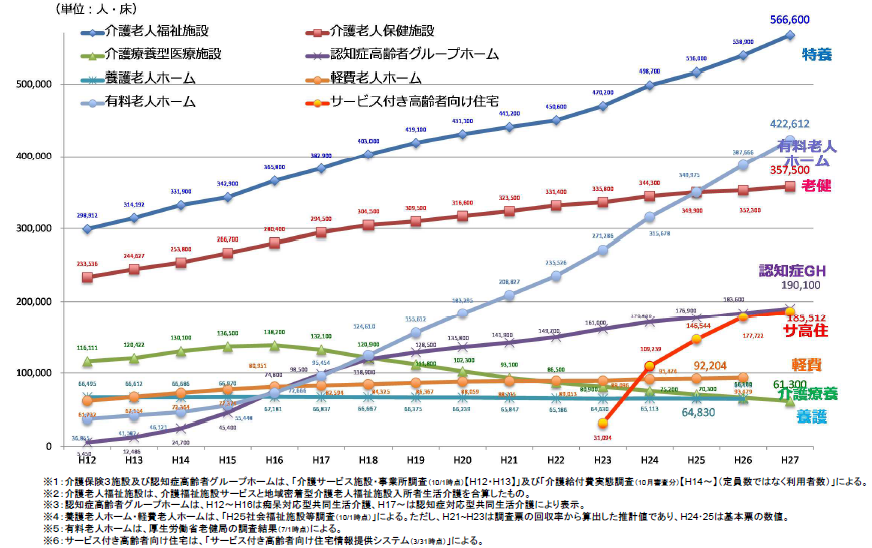

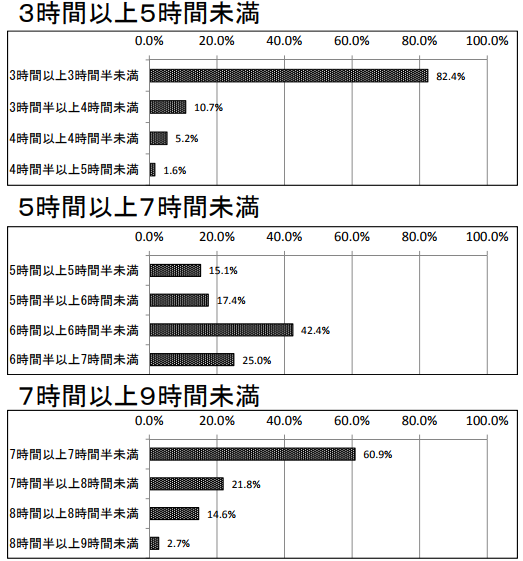

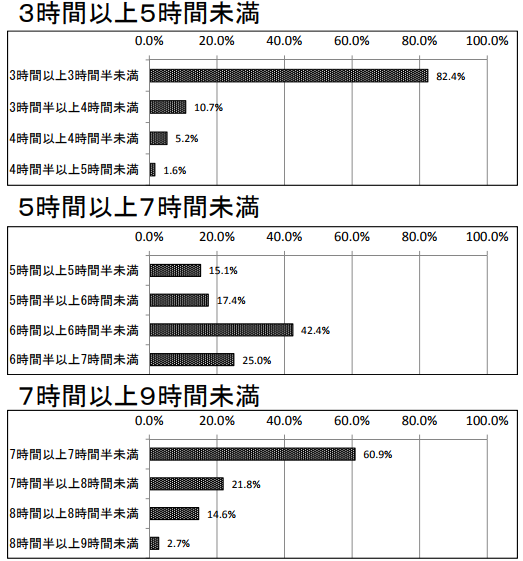

時間区分の変更(=2時間枠から1時間枠へ)

【その2】

大規模通所介護事業所の報酬見直し

【その1】については、下記の図をご参照いただければ分かりやすいかと思います。

上記変更に至った背景としては、「事業所の実際のサービス提供時間を見ると、7時間以上9時間未満は「7時間以上7時間半未満」にピークがあり、5時間以上7時間未満は「6時間以上6時間半未満」に、3時間以上5時間未満は「3時間以上3時間半未満」にピークがあった」という厚労省の調査結果が挙げられます。

例えば、現行においては「7時間以上9時間未満」で「要介護1」の場合は656単位となっていますが、仮にこの基礎報酬が据え起きされたままで上記枠組みにスライドしたとすれば、当然ながらこの「656単位」は「8時間以上9時間未満」に適用されることになるでしょう。

換言すれば「7時間以上7時間半未満」、即ち、7時間以上8時間未満のサービス提供を行っている事業者は「656単位未満の報酬しか受け取れなくなる」ことが容易に予測されます。

事業者としては、決定される新報酬を基礎に「サービス提供時間の変更(=延ばすべきか否か)」を検討することが必要となるでしょう。

続いて【その2】の話題ですが、こちらについては今回の給付費分科会の資料の中で、次のような示唆が提起されています。

(下記は「平成29年度介護事業経営実態調査」デイサービスの収支差率表)

上記に照らし合わせれば、大規模(Ⅰ)・大規模(Ⅱ)の基礎報酬削減は避けて通れない、と考えるのが自然ではないでしょうか。

尚、地域密着型通所介護、及び通常規模の通所介護の基礎報酬が削減されるかどうかについては、現時点においては予測がつきづらい状況です。

財務省は「中小企業の平均利益率は2.6%なんだから、それらを基準に報酬改定を検討すべきだ」と主張されているようですが、それでも通常規模の収支差率はわずか3.4%、地域密着型通所介護に至っては僅か2.0%しか上がっていない状況であることを考えると、これ以上の削減は勘弁願いたい、というのが業界としての率直な思いだと思います。

ともあれ、こればかりは蓋を開けてみないと何とも言えず、先ずは状況を静観しつつ、経営としては「仮に○%下がったとしたら、、、」という算段を予め立てておくことが必要と言えそうです。

以上が基礎報酬に直結するであろう通所介護のメイントピックスです。

それ以外には「外部の通所リハ事業所等のリハビリ専門職との連携による機能訓練の積極推進(生活機能向上連携加算の創設)」「延長加算の積極的見直しは行わず」「通所介護と訪問介護が併設されている場合で、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、基準上両方のサービスに規定がある“事務室”や基準上規定がない“玄関、廊下、階段などの設備”については共用可能とする」等の案があがっています。

こちらもしっかりと資料に目を通し、理解しておかれることを強くおススメする次第です。

様々な憶測が飛び交った2018年法改正も、ようやく全体像が見えてきました。何度も申し上げて恐縮ですが、経営者・幹部の皆様は厚生労働省「介護給付費分科会」のページにアクセスし、自社に関連する部分をしっかりと熟読すると共に、「もし、紙面通りに実行された場合、自社にはどのような影響が出てくるか?」「それら想定される影響に対し、どのような対応を行う事が最適なのか?」等について、先手先手で社内議論を始めていかれる事を是非、おススメする次第です。

私たちも今後、有益な情報を入手出来次第、どんどん情報を発信してまいります。

公開日 2017/11/01

最終更新日 2018/04/12

各サービスの課題や検討すべき論点を整理する“第1ラウンド”を8月23日に、その後、各事業者団体からのヒアリングを9月に終えた後、衆議院選挙の影響でしばらく小休止となっていた介護給付費分科会。

選挙が終わるや否やの10月25日(水)より、いよいよ具体的な改正内容が見えてくる“第2ラウンド”が始まっています。

そんな中、10月25日(水)の分科会では「平成29年度介護事業経営実態調査結果」についての内容確認が行われ、その翌々日である10月27日(金)には「地域区分」「福祉用具貸与」の2点の改正内容案が示されています。

この両日の議論の中から「地域区分」「福祉用具貸与」に関する内容のポイントについて確認してまいりたいと思います。

では、早速、中身を確認してまいりましょう。先ずは「地域区分」についてです(下記の資料は全て、2017年10月27日 介護給付費分科会資料より抜粋しています)

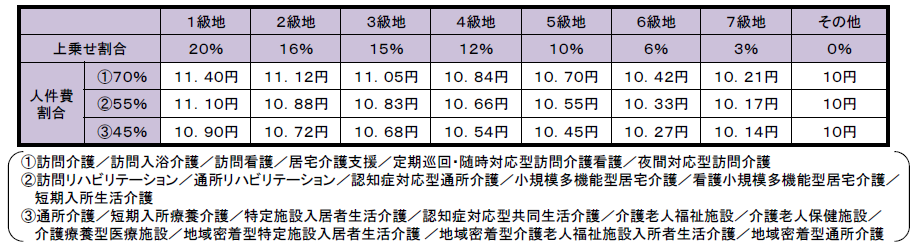

地域区分については現在、下記の様な体系で地域毎・サービス毎の単価が決められている事は皆様ご承知の通りです。

そのような中、「級地」に関しては来年度より以下の自治体が変更になる案が示されています(合計48自治体)。

1) 2級地に変更

東京都町田市

2) 3級地に変更

埼玉県さいたま市、東京都三鷹市・青梅市・国立市

3) 4級地に変更

茨城県牛久市、埼玉県朝霞市、千葉県成田市・習志野市、東京都清瀬市、神奈川県逗子市

4) 5級地に変更

茨城県水戸市・日立市、埼玉県ふじみ野市、千葉県市川市・松戸市・八千代市・印西市、神奈川県海老名市・綾瀬市・愛川町、愛知県刈谷市・豊田市、広島県府中町

5) 6級地に変更

千葉県野田市・茂原市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市・白井市、愛知県豊明市・日進市・長久手市・東郷町、大阪府岬町・太子町・河南町・千早赤阪村

6) 7級地に変更

千葉県富津市、石川県内灘町、岐阜県多治見市・各務原市・可児市、愛知県設楽町・東栄町・豊根村、三重県菰野町、徳島県徳島市

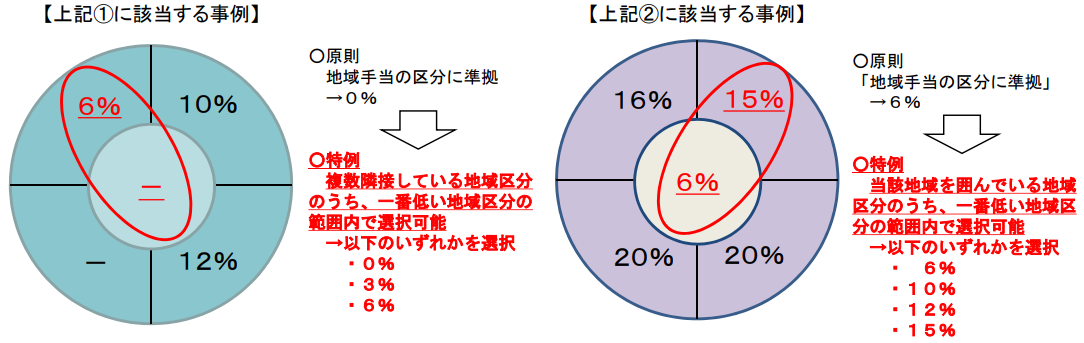

ちなみに、各市町村の地域区分設定については、原則的には公務員(国家・地方)の地域手当の設定区分に準拠していることは皆様もご存知かと思いますが、公平性・客観性を担保する観点から、公務員の地域手当の設定に準拠しつつ、隣接地域の状況によって、一部の特例が設定されています。下記①は従来からの特例措置ですが、②が平成30年度より新設となる事も認識しておいた方が良いでしょう。

①(従来からの特例措置)

公務員の地域手当の設定がない(0%)地域については、地域手当の設定がある地域と複数隣接している場合に限り、本来の「その他(0%)」から「複数隣接している地域区分のうち一番低い地域区分」の範囲内で選択することを可能とする。

②(平成30年度新設の特例措置)

当該地域の地域区分よりも高い地域に囲まれている場合については「当該地域の地域区分」から「当該地域を囲んでいる地域区分のうち一番低い地域区分」の範囲内で選択することを可能とする。

最後に、各サービス毎の人件費割合についても見直しが図られることになっており、こちらは「平成29年度介護事業経営実態調査を特別集計し、その結果を踏まえて、必要に応じて見直しを行う」こととなっています。平成24年度においては訪問看護が55%→70%に、平成27年度は短期入所生活介護が45%→55%に変更となりましたが、今回はどのような見直しが行われるのか。各サービスの実人件費率と設定人件費率(70%・55%・45%)との間に大きな乖離が数多く見られる中、こちらについても注目をしておきたいところです。

では、引き続き、福祉用具貸与に関する議論を追いかけていきましょう。

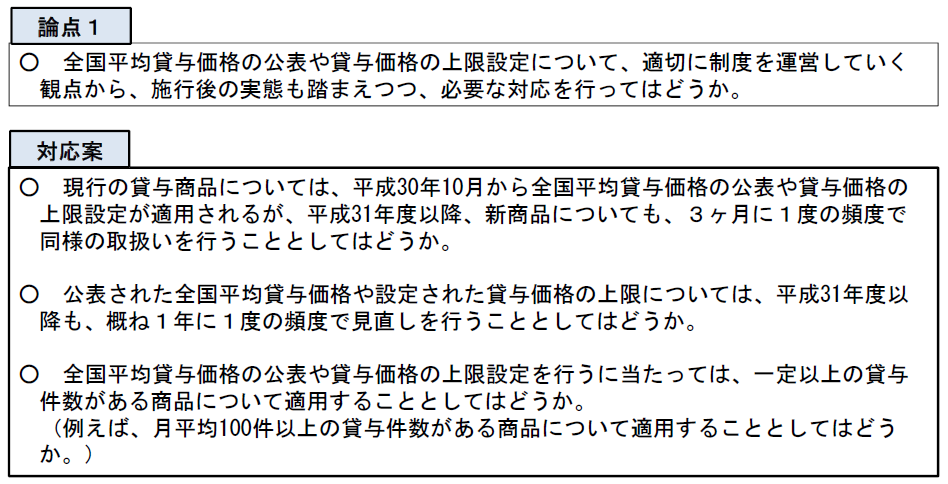

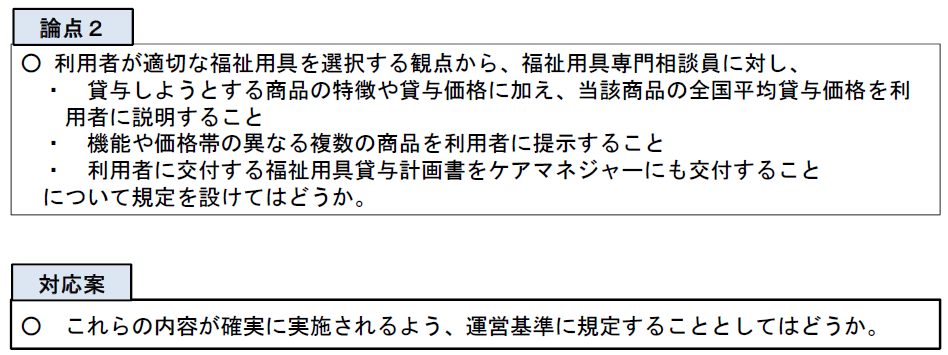

福祉用具貸与については大きく2点が論点として提示されています。

先ずは一つ目、貸与価格の上限設定等に関する論点、及び対応案についてです。

ちなみに月100件以上の貸与実績がある福祉用具は、TAIS登録されている福祉用具全体の中で98.3%にも上るようですが、これを月1,000件以上の実績で仕切ると全体比で9割を割ってしまう(88.9%)ため、一つの目安として「月100件以上」というものが検討されているようです(両数値は介護保険総合データベース(平成28年8月審査分)を基に集計(TAISコードを取得している商品の貸与件数については、「5桁-6桁」の記載を抽出))。

続いて2つ目、機能や価格帯の異なる複数商品の提示等に対する論点と対応案については下記内容になっています。

両論点に共通するのは、「ご利用者が適正な価格の福祉用具を選択できるようにするために、どのような仕組みを新たに設けるべきか」という問題意識。いわゆる“外れ値”をこれ以上発生させないために、上記方向の対応を進めようとしている、という点は、「評価に値する」と言えるのではないでしょうか(「着手が遅すぎる」という指摘もあるようですが)

以上、今回は「地域区分」と「福祉用具貸与」に関する論点及び対応策について確認させていただきました。

「12月上旬には基準に関する基本的な考え方のとりまとめを行う」「12月上中旬には介護報酬改定の基本的な考え方のとりまとめを行う」という計画を掲げている同分科会ですが、上述の通り、衆議院選挙で約1ヶ月間の“空白”があった関係上、ここからは毎週のように新たな「論点」「対応案」が出てくると思われます。

その意味でも事業経営者・幹部の皆様はタイムリーに情報をキャッチアップし、「もし、議論通りに実行された場合、自社にはどのような影響が出てくるか?」「それら想定される影響に対し、どのような対応を行う事が最適なのか?」等について、先手先手で社内議論を始めていかれる事を是非、おススメする次第です。

公開日 2017/10/01

最終更新日 2018/06/10

各サービスの課題や検討すべき論点を整理する「第1ラウンド」を8月に終え、いよいよサービスごとに改廃すべき基準や加算要件等を具体的に話し合う「第2ラウンド」へと移行する段階に差し掛かってきている、介護給付費分科会。

9月は事業者団体との議論・意見交換が中心であったため、本会の内容についてこの場で採り上げることは特段必要ないかとは思います。

そこで、今月のニュースレターでは前回、紙面の都合上触れることが出来なかった「区分限度支給額」の議論内容のポイントについて、念のため、確認してまいりたいと思います。

では、早速、中身を確認してまいりましょう。「区分限度支給額」に関する論点としては、下記が挙げられていました。

区分支給限度基準額の現状等を踏まえ、そのあり方や適用対象外となる加算等についてどのように考えるか。

特に、訪問系サービスについて、集合住宅に係る減算の適用を受けている者と、当該減算を受けていない者との公平性の観点から、当該減算と区分支給限度基準額との関係についてどのように考えるか。

※2017年8月23日 介護給付費分科会資料より抜粋

この論点のテーマは、大別すると、「訪問系以外のサービスに関するあり方」と「訪問系サービスに関するあり方」に分けることが出来ると思われます。

ちなみに、前者の「訪問系以外のサービスに関する内容」については、2人の委員から次のような発言が会の中で為されていました(以下、介護給付費分科会議事録から抜粋)。

【主な発言】

○田部井康夫・公益社団法人認知症の人と家族の会理事による発言:

「認知症の人と家族の会」では、従来から要介護4、5の在宅で暮らす人について、限度額をオーバーした分につきましては、できれば同じ1割負担ないし2割負担で利用できるようにしてほしいという要望をしております。

実際の利用は平均しますと要介護4、5でも61%~65%ということで、全体としては節度のある利用がなされているのではないかと考えられます。何らかの条件が必要だと思いますけれども、今すぐではなくても、ぜひそれを検討していただくようにお願いをしたいと思います。

この問題だけ見れば、これによって負担もふえるのかもしれませんけれども、例えば、限度額をオーバーしても、1割で利用することによって、まだそれだったら経済的に家で頑張れるというようなことが当然考えられると思います。

そうしますと、施設に入るということが先送りといいますか、そこを選択しなくても済むという意味でも、全体としての支出の軽減ということも考えられると思いますので、単にまた支出がふえるということだけではない視点で考えていただけるとありがたいなと考えておりますので、今後の課題としてもぜひよろしく御検討をお願いしたいと思います。

○折茂賢一郎氏(東憲太郎・公益社団法人全国老人保健施設協会会長の代理)による発言:

在宅医療の継続という点で、今後、緊急ショートステイというのが医療と介護の連携の中ではとても重要になってくると考えております。例えば、突然、ケアプランに入っていないものを、いろいろなアクシデントで緊急ショートを受けたいといったときに、区分支給限度基準額を超えてしまう事例が出てきております。

緊急ショートステイというのは、今度の同時改定のときにもとても重要なファクターだと思いますので、緊急ショートについては区分支給限度基準額の適用除外ということにしたほうが良いと思います。これは提案させていただきたいと思います。

※2017年8月23日 介護給付費分科会議事録より抜粋

上記2点の実現の成否については冒頭の通り、第2ラウンドの議論を待つことになりますが、特に前者については実情として大変よく理解出来るものの、どこで条件・線引きをするのか、その基準づくりが難しいように感じるのは、恐らく皆様も同様ではないでしょうか。

次に後者の「訪問系サービスに関するあり方」についての内容確認に移ります。

これについては「訪問系サービスについて、集合住宅に係る減算の適用を受けている者と、当該減算を受けていない者との公平性の観点から、当該減算と区分支給限度基準額との関係についてどのように考えるか。」という具体的な論点が示されています。訪問系サービスについては、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内の建物(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)等に居住する利用者に対して訪問する場合に、報酬を10%減算する仕組みが存在する一方、区分支給限度基準額に係る費用の算定に際しては減算後の単位数により判定されることから、「集合住宅に係る減算が適用される者が、減算が適用されない者よりも多くの介護サービスを利用できる現状となっている」ことが問題視されています。

この論点に関する各委員の発言は次の通りでした(発言者全員が同意見という珍しい事態となっていますが、その事実を直視すべく、敢えて全員の発言をそのまま抜粋・列挙させていただきます)。

【主な発言】

○鈴木邦彦・公益社団法人日本医師会常任理事の発言:

訪問系サービスにおける同一建物での減算については、平成28年度の診療報酬改定で実施された評価の精緻化との整合性を図るとともに、事業者が減算に伴う減収を回数増で補うことができないように、給付管理の際には減算前の単位数で計算するようにさせることが必要であると考えます。

○本多伸行・健康保険組合連合会理事の発言:

集合住宅における減算の適用を受けている人が減算を受けていない人より多くの介護サービスが利用できる状況になっているという矛盾については、公平性の観点からも解消するための措置を講ずるべきだと思います。

○小林剛・全国健康保険協会理事長の発言:

集合住宅での訪問系サービスの減算を受けている方とそれ以外の方との公平性の問題についてはもう既に各委員から御意見がありましたように、ぜひこの機会に見直しを図るべきだと思います。

例えば、集合住宅で訪問系サービスの減算を受けている方については、区分支給限度基準額の算定上は、当該減算前の報酬で計算するなどの方法が考えられるのではないかと思います。

○瀬戸雅嗣・公益社団法人全国老人福祉施設協議会理事・統括幹事の発言:

同一建物減算と区分支給限度基準額の関係ですけれども、ほかの委員がおっしゃられているとおり、不公平是正の観点から、やはり減算前の単位で計算するということが必要なのではないかと思います。

○井上隆・一般社団法人日本経済団体連合会常務理事の発言:

集合住宅の減算につきましては、皆様と同じです。公平性の観点から、減算前の単位数を用いるべきだと思います。

○及川ゆりこ・公益社団法人日本介護福祉士会副会長の発言:

ほかの委員と同じように、私どもも、この論点の当該減算と区分支給限度基準額との関係でございますが、健全な制度運営の視点から考えれば、減算の対象となるサービスを利用した場合の区分支給限度基準額も下げるなどの対応を検討する必要があると考えます。

○小原秀和・一般社団法人日本介護支援専門員協会副会長の発言:

私もほかの委員と同じ考えなのですけれども、ただ、集合住宅に入居する要介護者等につきましては、そもそも相当量の介護サービス等の利用が必要なケースもありますので、利用者さんの立場になれば、必要以上に限度額が引き下げられることによる問題も生じかねないと思いますので、個別の配慮だとか、軽度者、重度者に分けて考える等の配慮は必要かと思います。

※2017年8月23日 介護給付費分科会議事録より抜粋

上記各々の発言を見ても、この論点についてはほぼ結論が見えている(=給付管理の際には減算前の単位数で計算するように変更)ように思われます。

以上、今回は区分限度支給額に関する論点について確認させていただきました。

特に後段の論点については、対象事業者にとっては経営上、大きな打撃になる可能性が高いように思われます。

「もし上記が実行された場合、自社にはどのような影響が出てくるか?」「それら想定される影響に対し、どのような対応を行う事が最適なのか?」幹部育成の視点も含め、そのような議論を社内で始めていかれる事を是非、おススメする次第です。

私たちも今後、有益な情報を入手出来次第、どんどん情報を発信してまいります。

公開日 2017/08/01

最終更新日 2018/08/26

2018年度介護保険法改正・報酬改定の具体的議論が現在進行形で行われている“介護給付費分科会”。2017年4月末に本格始動した本会は5月、6月、7月と各2回づつ開催されており、いよいよ議論も各論に入りつつある状況です。

これらの情報を早めにインプットし、(心構えも含めた)然るべき準備を行っていく事を目的に、7月に開催された会で挙げられた論点について、内容を確認してまいります(今回は特に多くの事業者の皆様に関連するであろう2つのサービスを抜粋してお届けします)。

では、早速、中身を確認してまいりましょう。先ずは居宅介護支援事業に対する論点についてです。

では、続きまして、訪問介護の論点について確認してまいります。

ここでは上段の2つの論点内容について確認してまいります。

上記情報はあくまで「現時点における議論のプロセス」であり、今後、時間の経過と共に、更に内容が煮詰められたり、或いは、場合によっては議論の風向きがいきなり転換するような状況も発生するかもしれません。

介護経営者としては「こうなりました」という最終的な結論だけでなく、「何故このような内容に着地したのか?」という、言葉の裏に潜む意図や背景を温度感も含めて理解する姿勢が重要となってくるのではないでしょうか。

そのためにも早め早めに情報をキャッチアップし、頭の中で“PDCA”を回しておく事が重要だと思われます。

「もし上記が実行された場合、自社にはどのような影響が出てくるか?」「それら想定される影響に対し、どのような対応を行う事が最適なのか?」幹部育成の視点も含め、そのような議論を社内で始めていかれる事を是非、おススメする次第です。

公開日 2017/07/01

最終更新日 2018/04/13

2018年度介護保険法改正・報酬改定の具体的議論が現在進行形で行われている“介護給付費分科会”。

2017年4月末に本格始動した本会は、5月に2回、6月に2回開催されており、徐々に各サービス・機能ごとの具体的な論点も公示されてきています。

これらの情報を早めにインプットし、(心構えも含めた)然るべき準備を行っていく事を目的に、今月は、6月に開催された会で挙げられた論点について、内容を確認してまいります(今回は特に多くの事業者の皆様に関連するであろう2つのテーマを抜粋してお届けします)。

では、早速、中身を確認してまいりましょう。先ずは6月7日に開催された分科会であがっていた論点からの抜粋です。

※2017年6月7日介護給付費分科会資料より抜粋

現在、要介護高齢者に対する口腔衛生管理については居宅療養管理指導や口腔機能向上加算(以上、居宅サービス関連)、口腔衛生管理体制加算、衛生管理加算(以上、施設サービス関連)等、栄養管理については「栄養マネジメント加算」「経口移行加算」「経口維持加算」「療養食加算」(以上、施設サービス関連)、「栄養改善加算」「居宅療養管理指導」(以上、居宅サービス関連)等で評価が行われていますが、要件となる症状や人員基準のハードルの高さ等を背景に、これらの導入が進んでいない、というのが実際のところではないでしょうか。

一方、自立支援、という観点から考えると、口腔ケアや栄養管理の重要性については言及するまでもないことは間違いなく、このギャップをどう埋めていくのか?というテーマが、次回の法改正で採り上げられる可能性は高いと思われます(基準緩和?加算額増加?etc)。

特に「通所サービス」という言葉がわざわざ挙げられている事を考えると、通所サービス内における促進を図るため、何らかの方策が打たれる可能性が高い、と考えておいた方が良いのではないでしょうか。

では、続きまして、通所介護に関する論点に入らせていただきます。

※2017年6月21日介護給付費分科会資料より抜粋

先ず、1つ目の論点に書かれている内容について、3点ほど確認してまいります。

(その2:仕事と介護の両立)

この内容については、国策的課題である「介護離職ゼロ」を推進する上で、平成27年度改定においては「延長加算の見直し(=介護者の更なる負担軽減や、仕事と介護の両立の観点から、延長加算の対象範囲を最大14時間までに拡大)」等が行われましたが、それらが機能している(=延長加算が数多く取得されている)とは言い難い現状も指摘されており、この辺りのインセンティブ設計にあらためて手を加えられる可能性が考えられる点、及び、「特に夜間帯のデイサービス提供体制を充実させるため、平成30年度介護報酬改定において夜間帯の加算措置を十分に検討すること(一億総活躍社会の構築に向けた提言(平成29年5月10日自由民主党一億総活躍本部)より抜粋)」という提起も議論の俎上に上がるかもしれないことを認識しておく必要があるでしょう。それでは1つ目の論点の最後(3つ目)、「通所リハビリテーションとの役割分担」という内容に移ります。

上記情報はあくまで「現時点における議論のプロセス」であり、今後、時間の経過と共に、更に内容が煮詰められたり、或いは、場合によっては議論の風向きがいきなり転換するような状況も発生するかもしれません。介護経営者としては「こうなりました」という最終的な結論だけでなく、「何故このような内容に着地したのか?」という、言葉の裏に潜む意図や背景を温度感も含めて理解する姿勢が重要となってくるのではないでしょうか。

そのためにも早め早めに情報をキャッチアップし、頭の中奈で“PDCA”を回しておく事が重要だと思われます。

「もし上記が実行された場合、自社にはどのような影響が出てくるか?」「それら想定される影響に対し、どのような対応を行う事が最適なのか?」幹部育成の視点も含め、そのような議論を社内で始めていかれる事を是非、おススメする次第です。

公開日 2017/06/01

最終更新日 2018/04/13

2018年度介護保険法改正・報酬改定の本格議論が始まった“介護給付費分科会”。

2017年5月にも2度開催され、徐々に各サービス・機能ごとの具体的な論点提示が開始されています。

これらの情報を早めにインプットし、(心構えも含めた)然るべき準備を行っていく事を目的に、本会で挙げられた論点について内容を確認してまいります。

では、早速、中身を確認してまいりましょう。先ずは定期巡回・随時対応型訪問介護看護の論点についてです。

(共通の論点)

(小規模多機能型居宅介護に関する論点)

最後の3つ目の論点「他サービスとの併用」については、現行ルールで認められている訪問リハ、訪問看護、居宅療養管理指導、福祉用具貸与の併用以外のサービス併用について検討を進めていく、という内容です。

繰り返しになりますが、「量的整備が促進されるために何をすべきか」という大上段のテーマに基づいてどのような内容に煮詰められていくのか、今後の動きを注視したいところです。

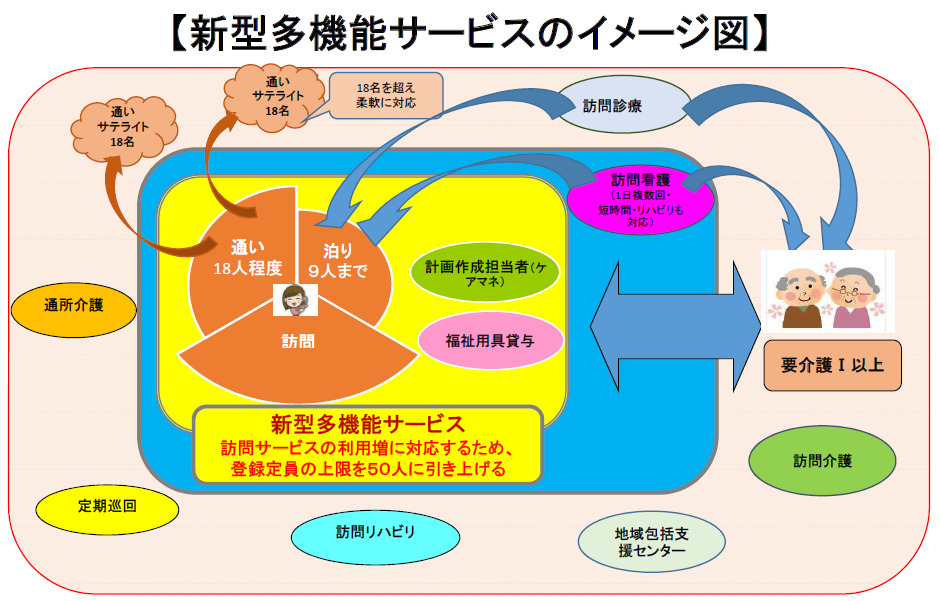

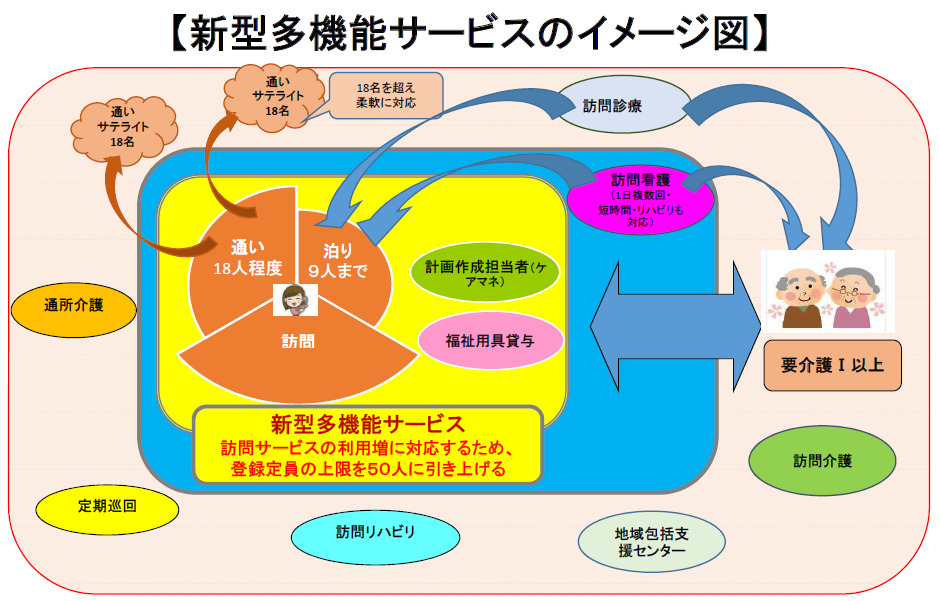

また、番外編として、論点の中には挙げられていませんでしたが、別添資料の中には「要介護1以上の者を対象に、訪問・通いを中心に、泊りを含めたサービスを柔軟に組み合わせて提供する(介護予防型は設けない)」「訪問サービスの利用増に対応するため、登録定員の上限を50人に引き上げる」「登録者3人に対し介護職員1名(以上)を配置する。

夜間は2名(以上)を配置する」「看護職員の配置は必須とせず、訪問看護ステーションの併設を条件とする」「同一主体であるかどうかを問わず、訪問看護の外付け・内付け(看護小規模多機能)のどちらも可能とする」「計画作成責任者(ケアマネ)の内付けは現行どおりとする」等の新たな基準のもとに展開する小規模多機能型居宅介護の中の新類型「新型多機能サービス」についても言及が為されています。このような動きがある、ということも、関係各社の皆様は頭に置いておいた方が良いと言えるでしょう。

※2017年5月12日介護給付費分科会資料より抜粋

最後に、「認知症施策の推進」に対する論点を挙げさせていただきます。

3つ目の論点については、前回の改定において通所介護や特定施設入居者生活介護等、認知症高齢者を一定程度受け入れ、必要な体制を確保している事業所への評価(認知症加算・認知症専門ケア加算)を創設したこと等を背景に、今後、認知症高齢者の増加が見込まれる中で、各サービスにどのような「認知症対応」のキーワードを埋め込んでいくのか?について、前向きに検討が加えられていく、と理解をして差し支えないでしょう。

上記情報はあくまで「現時点における議論のプロセス」であり、今後、時間の経過と共に、更に内容が煮詰められたり、或いは、場合によっては議論の風向きがいきなり転換するような状況も発生するかもしれません。

介護経営者としては「こうなりました」という最終的な結論だけでなく、「何故このような内容に着地したのか?」という、言葉の裏に潜む意図や背景を温度感も含めて理解する姿勢が重要となってくるのではないでしょうか。

そのためにも早め早めに情報をキャッチアップし、頭の中で“PDCA”を回しておく事が重要だと思われます。

「もし上記が実行された場合、自社にはどのような影響が出てくるか?」「それら想定される影響に対し、どのような対応を行う事が最適なのか?」幹部育成の視点も含め、そのような議論を社内で始めていかれる事を是非、おススメする次第です。

有益な情報を入手出来次第、どんどん情報を発信してまいります。

公開日 2017/05/01

最終更新日 2018/04/13

2018年度介護保険法改正・報酬改定の本格議論開始に先駆けて開催された“財政制度文科会(4月20日開催)”。

ここには同省の、次期改正・改定に向けたスタンスが明確に表れています。

国の金庫番を担う財務省は、次期法改正・報酬改定にあたり、どのようなスタンスで臨もうとしているのか?

では、早速、中身を確認してまいりましょう。先ずは一つ目の論点についてです。

前回改定の影響や介護サービス事業者の経営状況を検証するに当たっては、前回改定の趣旨を踏まえつつ、きめ細かな分析を行うとともに、平成30年度介護報酬改定に向けて、引き続き適正化・効率化すべきことは実施しつつ、質の高いサービス提供を促す改定を検討すべき。

「介護サービス事業者の収支状況を踏まえた適正化(△4.48%)」「介護人材確保のための処遇改善加算の拡充(+1.65%)」「質の高いサービスを提供する事業者に対する加算(+0.56%)」等、基礎報酬を下げつつも、良質なサービスの提供に努める事業者には一定程度のリカバリーの余地を残す形となった、前回の介護保険法改正。改定前後における介護サービス事業者の収支状況(右表)を見る限り、結果として多くの介護サービスで収支差率が低下しているものの、プラスを維持しているサービスは未だ多く、特に、訪問、通所などの在宅サービスの収支差率は比較的高水準にとどまっている状況にある、との認識を財務省は示しています。

そのような環境下、次期改定においても引き続き、「良質なサービスを追求しようとする(≒積極的に加算取得の動きを行う)事業者」とそうでない事業者において、報酬単価の“落差”がうまれる仕組みを検討していくことは変わらないスタンスだと思われます。

また、2016年に改定された「改革工程表」においては、「生活援助を中心に訪問介護を行う場合の人員基準の緩和やそれに応じた報酬の設定」のほか、「通所介護などその他の給付の適正化」についても、「関係審議具体的内容を検討し、平成30年介護報酬改定で対応」との文言が明記されています。

以上の様な状況を勘案する限り、特に訪問介護・通所介護の次期改定は、更に厳しさが増すもの、と理解しておくのが賢明と言えるでしょう。

その流れから、通所介護に関する具体的な視点が明示されているのが次の「案2」です。

○ 機能訓練などの自立支援・重度化防止に向けた質の高いサービス提供がほとんど行われていないような場合には、事業所の規模にかかわらず、基本報酬の減算措置も含めた介護報酬の適正化を図るべき。

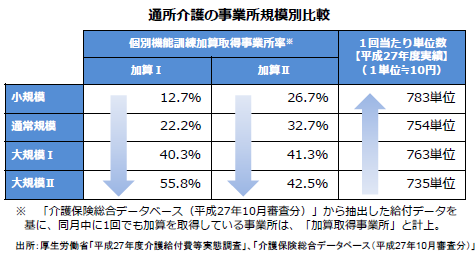

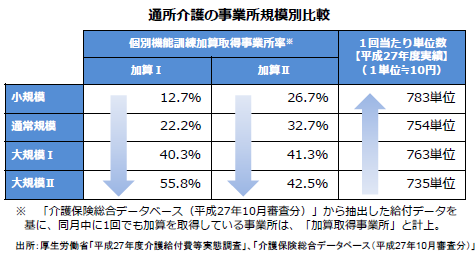

上記改革案は、右表がその根拠になっています。

このデータを見る限り、確かに個別機能訓練加算の取得率は規模が小さくなるにつれて低くなる、という傾向にはあるようです。

上記が実行されるとなると、個別機能訓練加算を取得していない小規模デイの事業者の経営は益々厳しくなる可能性が高くなるのは間違いありません。

該当する事業者としては、現時点から対応方法について検討を進めておかれることを強くおススメする次第です。

では、続いて「案3」を見てまいりましょう。

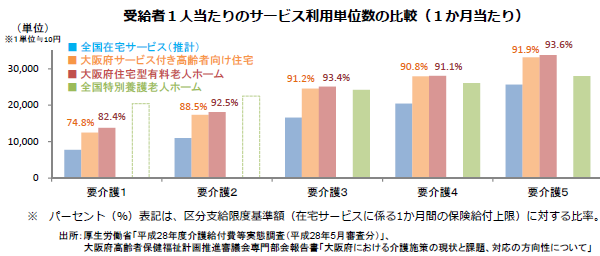

大阪府の調査を参考にしつつ、「サービス付き高齢者向け住宅」や「住宅型有料老人ホーム」といった高齢者向けの住まいを中心に、必要以上に在宅サービスの提供がなされていないか、平成30年度介護報酬改定に向けて実態調査を行った上で、給付の適正化に向けた介護報酬上の対応を検討すべき。

仮に上記データが現状を的確に表しているとするならば、大阪府のサ高住・住宅型有料老人ホームにおける利用単位消化率は確かに「異常値」と言ってもおかしくなようなレベルで推移しているように思われます。

仮にこの実態が、居住系サービス事業の収支を成立させるための「囲い込み」だと判断される場合、ここにメスが入るのは「止む無し」なのではないでしょうか。

今後、国としてどのような打ち手を具体的に提示していくのか?特に居住系サービスを展開されている事業者の方は、今後の議論の行く末をキャッチアップしておく必要があるでしょう。

続いて、「案4」です。

「自立支援・重度化防止に向けた介護」を促す介護報酬上のインセンティブについては、例えば、利用者の要介護度の改善度合い等のアウトカムに応じて、事業所ごとに、介護報酬のメリハリ付けを行う方向で検討を進めるべき。

その際、クリームスキミング(改善見込みのある利用者の選別)を回避する必要性にも留意し、アウトカム評価のみならず、例えば、専門職による機能訓練の実施といったプロセス評価等を組み合わせることを検討すべき。

こちらは上記「案2」とも類似する視点である、と理解して差し支えないでしょう。

重ねての確認となりますが、国は「成果(=要介護度の維持・改善)」を上げる事業者とそうでない事業者に対する報酬上の「メリハリ」を効かせていく考えを強めていることをあらためて確認しておきましょう。

続いては「案5」です。

介護ロボットの活用については、予算事業を有効活用しつつ、導入効果を分析・検証し、人員・設備基準の緩和につなげることで、生産性の向上を図り、介護人材不足にも対応していく観点から検討を進めるべき。

国策的な視点も含め、益々勢いが増してくる介護ロボット。

「見守り」「移動支援」「排せつ支援」「入浴支援」「移乗介助」の5分野を中心に今後、様々な実証実験が展開されると思います。

現場視点で見るとまだまだ疑問符を付けたくなる状況が多い介護ロボットですが、「未来には必要不可欠」という視座のもと、国の補助・基準緩和等を有効活用しつつ、我々事業者としても積極姿勢で「育てていく」発想を持つ事が重要だと言えそうです。

最後、「案6」「案7」については、主に保険者に対する改革案なので、参照する程度で十分だと思います。

都道府県・市町村におけるデータ分析力を高め、需要を適切に見込みながら計画的な制度運営に努めるとともに、供給が需要を生む構造を排除する観点から、ケアプランの検証等を通じて、真に必要なサービスの利用を徹底すべき。

市町村(保険者)による介護費の適正化に向けたインセンティブを強化するため、具体的かつ客観的な成果指標(例:年齢調整後一人当たり介護費の水準や低下率等)に応じて、調整交付金(介護給付費の5%)の一部を傾斜配分する枠組を導入すべき。

本格議論に向けて正に今、“ゴングが鳴った”状態に突入したとも言える、次期介護保険法改正・報酬改定。

上記改革案については今後、時間の経過と共に、更に内容が煮詰められていくものと思いますが、現場の経営者としては(実行の際は一定の投資が必要となる場合もあるかもしれない事を含め)、早め早めに頭の中で“PDCA”を回しておく事が重要だと思われます。

「もし上記が実行された場合、自社にはどのような影響が出てくるか?」「それら想定される影響に対し、どのような対応を行う事が最適なのか?」幹部育成の視点も含め、そのような議論を社内で始めていかれる事を是非、おススメする次第です。

私たちも今後、有益な情報を入手出来次第、どんどん情報を発信してまいります。