名古屋の介護・福祉業界に強い社会保険労務士法人エンジー/行政書士事務所エンジー/中小企業診断士エンジー

社会保険労務士法人エンジー

地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分

地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分

営業時間 平日:8:30-17:30

営業時間 平日:8:30-17:30

公開日 2019/01/01

最終更新日 2023/05/01

※第166回社会保障審議会介護給付費分科会資料より抜粋

※厚生労働省資料をもとに当社作成

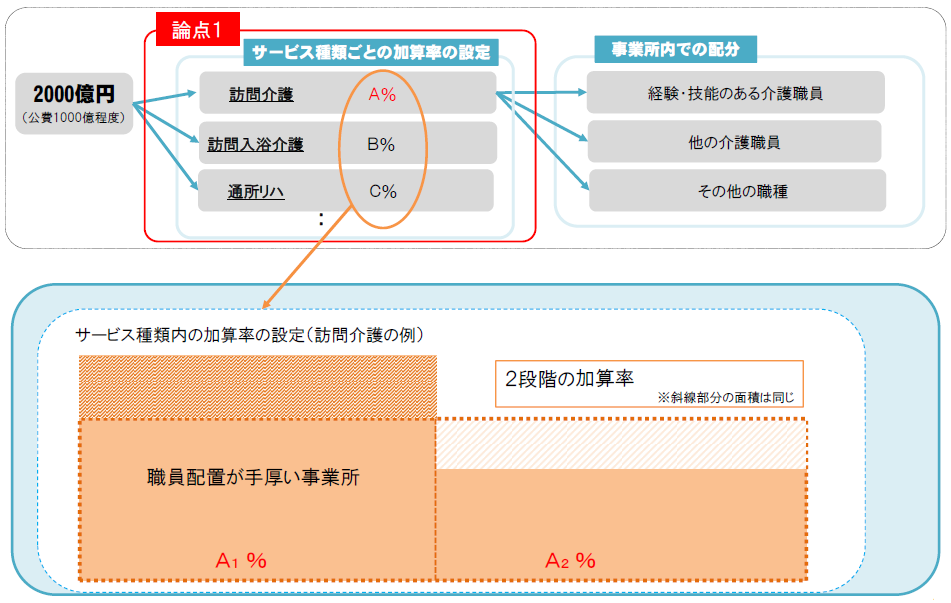

然しながら、多くの方がお気づきの通り、例えば訪問介護を例にとった場合、全ての訪問介護事業所が勤続10年以上の介護福祉士を“17.3%”づつ均等に雇用している訳では決してなく、実際には事業所によって大きなバラつきが生まれている事は明らかです。 他方、だからといって、事業所ごとに“勤続10年以上介護福祉士の割合”を精緻に把握し、その実値に基づいて各事業所に配分していく仕組みが創れるか?となると、そのようなデータを収集する事は不可能に近く、それはそれで現実的ではありません。 そこで今回は、代替策として、下記のような基準が設けられることになるようです。 それでは続いて論点の2点目、事業所内での配分方法についてです。

新加算については、「リーダー級の介護職員について。

他産業と遜色ない賃金水準を目指し」「経験・技能のある介護職員に重点化しつつ」「介護職員の更なる処遇改善を行うこととし」「その趣旨を損なわない程度において、その他の職種にも一定程度処遇改善を行う」柔軟な運用を認める、という内容が「基本的考え方」として挙げられています。

その前提のもと、下記①②③の3種類に職員を定義した上で、

それでは続いて論点の2点目、事業所内での配分方法についてです。

新加算については、「リーダー級の介護職員について。

他産業と遜色ない賃金水準を目指し」「経験・技能のある介護職員に重点化しつつ」「介護職員の更なる処遇改善を行うこととし」「その趣旨を損なわない程度において、その他の職種にも一定程度処遇改善を行う」柔軟な運用を認める、という内容が「基本的考え方」として挙げられています。

その前提のもと、下記①②③の3種類に職員を定義した上で、

ポイント4の3)に「等一定のルールに基づくこと」とある通り、上記内容で最終確定と理解するのは早計かもしれませんが、いずれにせよ、上記の様な方向性の基準が来年早期に示される事は間違いないと言えそうです。

ポイント4の3)に「等一定のルールに基づくこと」とある通り、上記内容で最終確定と理解するのは早計かもしれませんが、いずれにせよ、上記の様な方向性の基準が来年早期に示される事は間違いないと言えそうです。

公開日 2018/12/01

最終更新日 2020/01/21

2018年11月20日、来年度の予算編成に向けた提言書「平成31年度予算の編成等に関する建議」が、財務省が管轄する“財政制度分科会”より提起されました(以下、「本建議」)。

本建議の中では「平成31年度(2019年度)予算編成の課題」として大きく10の領域に対する提言がなされていますが、中でも国の一般歳出予算の相当割合を占める「社会保障」に関しては最大の紙幅を割いており、同予算に対する財務省としての「危機感の強さ」を見て取る事が出来ます。

“国の金庫番”とも言える財務省が社会保障、とりわけ介護業界界に対し、どのような視点を持っているのか?今回は特に事業者として注視すべき内容をポイントとして採り上げ、お届けしてまいります。

それでは、早速、中身に移ってまいりましょう。先ずは「軽度者へのサービスの地域支援事業への移行」についてです。

要支援者に対する訪問・通所介護は、平成27 年度(2015 年度)から介護予防・日常生活支援総合事業に移行を開始し、平成30 年(2018 年)3 月末までに全市町村が移行を完了した。

今後、利用者の状態像や地域の実情に応じ、国による基準に基づく専門的なサービスだけでなく、基準を緩和したサービスや住民主体のサービスを実施することが可能となったが、まだ多くの地方公共団体が、移行前と同様の国による基準に基づくサービスの実施を中心としている。

軽度者(要支援1・2)へのサービスの地域支援事業への移行については、予定している給付の効率化やサービスの質を確保しつつ、地方公共団体の好事例も踏まえ、円滑な実施が図られるよう更なる制度改善につなげていくべきである。

また、要介護1・2の者に対する生活援助サービス等については、サービスの質を確保しつつ、地域の実情に応じた多様な主体による提供の推進や保険給付の厚みを引き下げる観点から、第8期介護保険事業計画期間中の更なる地域支援事業への移行や利用者負担の在り方について具体的に検討していく必要がある。

ポイント1の中で注視すべき内容としては、後ろの3行「要介護1・2の者に対する生活援助サービス等については、(中略)第8期介護保険事業計画期間中の更なる地域支援事業への移行や利用者負担の在り方について具体的に検討していく必要がある」という部分ではないでしょうか。

「第8期」ということは2021年4月から始まる期であることを考えると、2021年4月施行の法改正に於いて何らかの結論、或いは少なくとも方向性が示されると考えるのが自然かと思われます。

続いて、ポイントの2点目です。

保険者による介護費の適正化に向けた取組をより一層促進するため、調整交付金の活用も含めたインセンティブの付与の在り方を検討する必要がある。

特に、調整交付金のインセンティブとしての活用については、全地方公共団体の取組のより一層の底上げを図るため、平成31年度(2019 年度)中に結論を得て、第8期介護保険事業計画期間の始期である平成33 年度(2021 年度)からの実施を検討すべきである。

今期は保険者からの大反対に伴い、調整交付金を活用せず、「交付金」として自治体予算に“上乗せ”する形でのインセンティブとなっていますが(=一定の成果を上げた自治体には交付金から上乗せ予算が支払われるが、現状維持の自治体でも予算は削減されない)、財務省としてはより一層、保険者が介護保険マネジメントに対する取り組み意欲を高めることを目的に、「頑張らなければそもそもの予算が削られてしまうかもしれない」という形式に持っていくべく、「調整交付金の活用」にこだわりを持っているようです。

続いて3点目のポイントです。

介護サービス事業全体で見た場合、介護サービスの経営主体は4割弱が1法人1施設・事務所であるなど、小規模な法人が多いことが伺える。また、平成30 年度(2018 年度)予算執行調査(財務省)によると、社会福祉法人においても、1法人当たり複数の事業所を抱える法人の方は、平均収支差が良好なことが明らかになった。

こうした背景には、本部機能、給食事業、物品購入等について統合・共同化することなどを通じて、経営の効率化が図られていると考えられる。介護サービス事業所の経営の効率化・安定化の観点に加え、今後も担い手が減少する中、人材の確保・有効活用やキャリアパスの形成によるサービスの質の向上といった観点から、介護サービスの経営主体の統合・再編を促す施策を講ずるべきである。

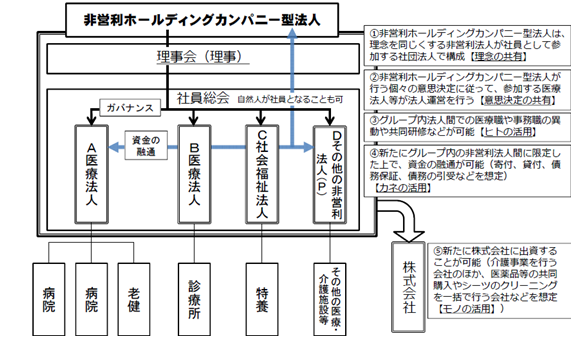

前月でも触れましたが、2015年法改正前に提唱された「非営利ホールディングカンパニー型法人(≒社会福祉法人やNPO法人、医療法人等の大同団結法人)」、或いは「リガーレグループ」のようなグループ化の促進議論が再燃する可能性が高まるかもしれません。

特に社会福祉法人の皆様にとっては要注目のポイントではないでしょうか。続いては4番目のポイントです。

介護を必要とする高齢者の更なる増加が見込まれる一方、就業者数の大幅な減少が見込まれることから、今後とも介護サービスを安定的に供給していくためには、十分な介護人材の確保に加え、介護現場における生産性向上が課題になっている。

生産性向上に向けた各種取組を通じて、質の高いサービスを維持しつつ、介護職員の働きやすい職場環境を実現するとともに、効果検証から得られたエビデンスに基づき、人員・設備基準の緩和といった制度改革や介護報酬改定に反映していく必要がある。

「人員基準・設備基準の緩和」は事業者にとってとてもメリットが大きい内容ですが、かといって、それにより事故が起こりやすくなってしまっては本末転倒です。

それらを担保する有益な手段として、「ロボット」「ICT」等の積極活用が問われることになるのは自明かと思われます。最後に、5、6,7番目のポイントに移ります(これらのは目を通すだけで十分かと思います)

介護保険サービスの利用に当たっては、一定の利用者負担を求めているが、居宅介護支援については、制度創設当初より、ケアマネジメントの利用機会を確保するなどの観点から利用者負担が設定されていない。

このため、利用者側からケアマネジャーの業務の質へのチェックが働きにくい構造にある。

また、特別養護老人ホームなどの施設サービス計画の策定等に係る費用は基本サービスの一部として利用者負担が存在しており、居宅介護支援への利用者負担はサービスの利用の大きな障害とならないと考えられる。

このため、これまでに講じた頻回サービス利用に関する保険者によるケアプランチェックやサービスの標準化の推進と併せ、居宅介護支援におけるケアマネジメントに利用者負担を設け、利用者・ケアマネジャー・保険者が一体となって質の高いケアマネジメントを実現する仕組みとする必要がある。

(6-1:補足給付)

平成27 年度(2015 年度)改正において、一定以上の預貯金や有価証券等の金融資産を有する世代には補足給付を行わない旨の要件の見直しを行った。

しかし、世帯主が65 歳以上の世帯が保有する資産構成をみると、補足給付の要件に勘案される預金や有価証券よりも、宅地等の固定資産の方が大きくなっている。

さらに、補足給付の基準は、預貯金等について単身で1,000 万円、夫婦世帯で2,000 万円となっているが、これは、65 歳以上の者の預貯金の保有状況に照らして中央値を超えた水準になっており、負担能力を判断する基準としては低い水準となっている。

このため、在宅サービス受給者と施設サービス受給者との負担の権衡や世代間の公平性を確保するため、補足給付対象者の資産状況の実態調査等を通じてその実像を把握し、現行の補足給付の要件等について見直しを行うべきである

(6-1:多床室の室料負担))

平成17 年度(2005 年度)制度改正において、施設サービスにおける食費や個室の居住費(室料と光熱料)を介護保険給付の対象外とする制度見直しを実施したが、多床室については、光熱水費のみが給付対象外とされ、また低所得者には補足給付が創設されている。

平成27 年度(2015年度)介護報酬改定において、特養の多床室の室料負担を基本サービス費から除く見直しを行ったが、介護老人保健施設、介護療養病床、介護医療院については、室料相当分が介護保険給付の基本サービス費に含まれたままとなっている。

在宅と施設の公平性を確保する観点から、次期介護報酬改定において、これらの施設の多床室の室料相当額についても基本サービス費から除外する見直しを行うべきである。

今後、介護費用は経済の伸びを超えて大幅に増加することが見込まれる中で、若年者の保険料率の伸びの抑制や、高齢者内のサービス利用者と非利用者の給付と負担の均衡を図る必要がある。制度の持続可能性や給付と負担のバランスを確保する観点から、介護保険サービスの利用者負担を原則2割とするなど、段階的に引き上げていく必要がある。

以上、本建議の中の「社会保障」に関する内容より、介護業界に直接関係のある部分のみを抜粋してお伝えさせていただきました。

本内容は国全体の方針ではなく、あくまで「財務省」という一省庁の意見である、ということはしっかり認識しておく必要はあろうかと思いますが、それでも「財政健全化」が重要テーマとなっている我が国としては、財務省の挙げる声に一定の重みがあることも否めない事実だと思われます。

事業者としては上記内容を踏まえつつ、「もしこれらの施策が実行された場合にどう対応するか?」について事前に頭を働かせておくことが重要だと言えるでしょう。

私たちも今後、引き続き、本テーマを含め、より有益な情報や事例を入手出来次第、皆様に向けて発信してまいります。

※上記内容の参照先URLはこちら

↓

公開日 2018/11/01

最終更新日 2018/11/26

「経済財政運営と改革の基本方針(=骨太の方針)2018」「未来投資戦略2018」が2018年6月に発表されて以降、初めての開催となった未来投資会議。2018年10月には5日、22日と立て続けに2回、会議が開催されており、今後の介護経営においても関係が深そうな情報が幾つか散見されています。

特に認識・確認しておいた方が宜しいかかもしれない情報を大きく4点、ピックアップして皆様にお届けさせていただきたく思います。

「これらの動きが具体化した場合、自社としてどのように取り組んでいくべきだろうか?」是非、そのような視点を持ちつつ、目を通していただければ幸いです。

それでは早速、中身を確認してまいりましょう。先ずは業界云々に関係なく、企業としておさえておくべきポイントについてです(趣旨を損なわない前提のもと、一部、当社責任にて加筆修正しています)。

1)に関しては、我々介護業界においても“地殻変動”とも呼べる動きが始まっている事は皆様も既に肌で感じられている事かもしれません。

ケアプランや、個別機能訓練計画書を始めとする各種計画書作成におけるAI活用の動き。センサー機器にIot技術を掛け算して活用することでベッドからの離床情報を夜勤スタッフに届け、夜中の巡回等をラクにしたり、或いはエアコンにセンサー及びIot技術を活用することで、人が部屋に滞在しているか、また、睡眠状態はどうか、活動量はどうか、などをスタッフルームに居ながらも知ることができる動き(=スマートエアコン)。

はたまた、介護者の膝や腰に負担をかけがちな、「移乗・移動」領域でのロボット開発の動き等々、未来の現場業務のあり方を大きく変革させる動きは今後もますます加速してくるものと思われます。

事業者としては、これら変革の動きをどう前向きに自社に取り込めるか?について、積極的に頭を捻る必要があるのではないでしょうか。

また、2)に関しては事業者各々における今後の「人財戦略」としても、とても重要なテーマになり得るものと思われます。

2016年には6.6万人だった100歳以上の人口が2049年には51.4万人にも膨れ上がると予想される中(厚生労働省・人口問題研究所調べ)、まだまだ一定の工夫があれば現役で働き続ける事が可能、という高齢者(65歳以上)も数多く存在していることは皆様も肌でお感じになられている事でしょう。

また、これらの動向と1)の第4次産業革命を掛け合わせることで、上記「具体的な視点・切り口」にも在るように「高齢者のための職場環境整備」を促進させることも可能です。

その意味でも、この1)と2)は“対の関係”として捉える視点も、介護経営者としては備えておく必要があると思われます。

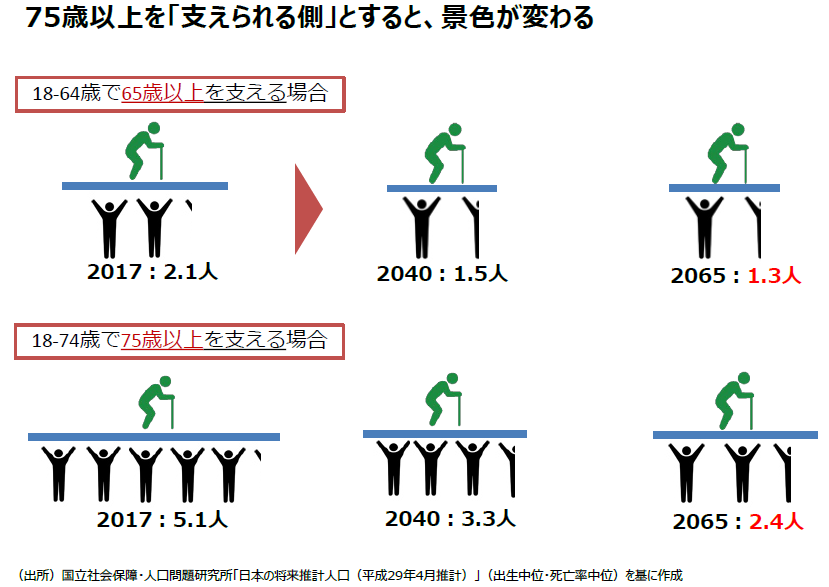

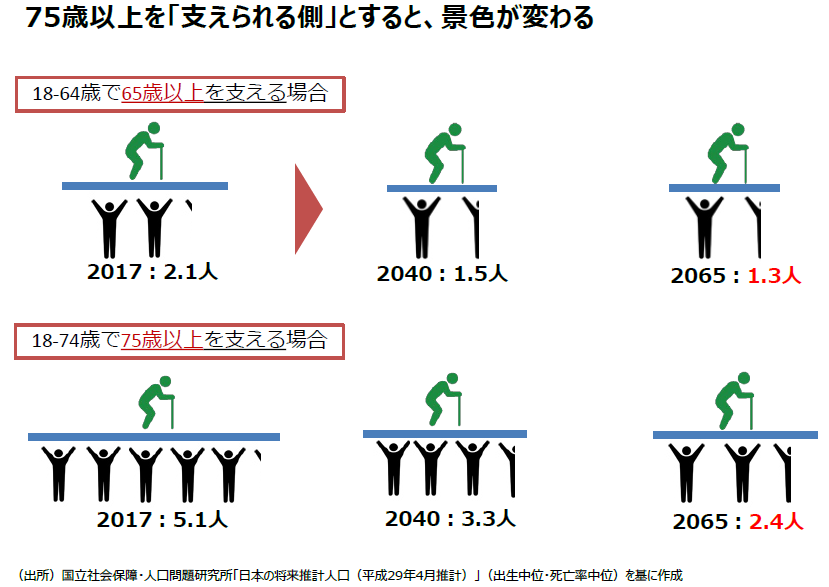

最後に、上記1)2)の背景に在る重要データ・図をお示しさせていただきます。

データからもお分かりになる通り、高齢者を従来通りの「65歳以上」と定義するとなると、現役世代(18~64歳)の負担は相当重くなることは自明です。

一方、現役で活動できる期間をあと10年延ばすことが出来れば、現役世代(18~74歳)の一人当たり負担を相当引き下げることが可能になります(=下段のデータ)。

今の子供たち、及びその次の世代の事を考えると、このような社会づくりは、我々現役世代にとっては「必達目標」として捉える必要がある、とも感じる次第です。

続いて、今度は特に、介護経営に大きな影響を及ぼしそうなポイントを2点、ピックアップしてご紹介させていただきたいと思います。

1)の「保険者インセンティブ」については、2018年度の法改正にも重要アジェンダの一つとして提起された記憶をお持ちの方も多いと思われます。

また、10月22日の会議においては、安倍首相自らも次のような発言のもと、本テーマに対する意気込みを語っておられました「介護の予防についても、介護事業者等に対するインセンティブ措置の強化を進めてまいります。

この課題についても、ずいぶん前から議論されたことでありまして、20年前くらいに私は自民党の社会部会長というものをやっておりまして、これを提言したのですが、今日までそのままになったのですが、やっとこれをいよいよ実際に実現できる時を迎えている。

また、そうしなければならない、こう思っているところでございますので、引き続き、関係大臣におかれては、年末の中間的な報告に向けて、検討を進めていただきますようによろしくお願いいたします(以上、首相官邸HPより抜粋)」。

前回の法改正においては「頑張って成果を上げた保険者にはインセンティブを付与する」という加点方式の採用のみで着地した本テーマですが、今後は現状の加点方式に加え、財務省が提唱する減点方式(=成果を上げられない保険者にはディスインセンティブが及ぶ)も恐らく議論の俎上に再びあがってくるものと思われます。事業者としてはあらためて、この点を認識しておく必要があると言えるでしょう。

最後に、2)に関しては「いつでもどこでもケア(=地域の高齢者が、外出困難でも、データに基づき、個人に最適な医療やケアをオンライン医療やIoTによる見守りサービスを組み合わせた形で、安心して在宅で受けられるように)」というテーマの中で記載された内容です。

推察するに、今後、第4次産業革命の流れを積極的に汲みつつ、環境変化に適応していくためには、今まで以上の経営の高度化及び大規模化(=投資余力を持つ、という意味)が不可欠になってくる、ということなのでしょう。

そのような中、あくまで私見の範囲を出ないもの、今から5年ほど前に議論されていた「非営利ホールディングカンパニー型法人」のスキームが今後、現実化・具体化されてくるのかな、ともあらためて感じる次第です(下記は当時の議論資料より抜粋)。

以上、2018年10月5日、及び22日の同会議資料より情報を抜粋してお伝えさせていただきました。

未だ全てが議論途上である点は注意が必要ですが、ここまでの議論の成熟度合や会議参加者の方々の顔ぶれ、及び方向性の裏付けとなる種々データ等を勘案するに、現時点で議論されている内容が今後の国の施策に様々な形で反映されてくる可能性は極めて高い、とみておいて差し支えないのではないでしょうか。

介護経営者・幹部の皆様におかれましては冒頭にもお伝えさせていただいた通り、「これらの動きが具体化した場合、自社としてどのように取り組んでいくべきだろうか?」との問いを立てつつ、事前に頭を働かせておかれることを是非、おススメする次第です。我々も今後、更に有益な情報が入り次第、迅速に皆様へお伝えしてまいります。

※本情報の参照元である「未来投資会議」の詳細情報はこちらから

↓

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/

公開日 2018/10/01

最終更新日 2018/10/06

国家戦略特区として「選択式介護(=混合介護)」モデル事業に取り組んでいる東京都豊島区。

平成30年度のモデル事業実施テーマについては既に2018年8月より周知が開始されており、3つのテーマ領域「居宅内のサービス(=訪問介護サービスと生活援助を中心とした自費サービスを柔軟に組み合わせて、日常生活を支援するサービス)」「居宅外のサービス(=訪問介護サービスと、外出支援の自費サービスを組み合わせることで、利用者の意向に合わせた外出を支援するサービス)」「見守り等のサービス(=居室に設置したカメラやセンサーで24時間見守りを行い、必要に応じてヘルパーが電話による連絡や訪問を行うサービス)」各々について現在、トライアルが開始されている状況です(下記参照。2018年9月10日時点で5件)。

一方、2018年9月14日に同区内で開催された「第6回選択的介護モデル事業に関する有識者会議」の中では既に次年度の実施テーマ案の絞り込みが行われており、中には興味深い新たなテーマも選択肢として挙がってきている状況です。

多くの事業者が高い関心を持たれているであろう「選択式介護」、今回のニュースレターでは2019年度に向けた最新情報のポイントを皆様にお伝えさせていただきます。

では、早速内容を見てまいりましょう。同会議におけるここまでの議論(全6回)を踏まえ、先ずは下記の通り、次年度に向けて7つのテーマにまで絞り込みが実施されました。

訪問介護における同時一体的な保険外サービス提供について合理的な区分のあり方等を検討、整理し、提供可能性を検討する。

30年度モデルとして実施しているサービスに加えて、ICTデバイスやロボットを活用することで、より個別化されたサービス提供、効果的なケアの実現に資するサービスについて検討する(ロボットを組み合せた最適なプログラム提供、訪問介護における適時での短時間頻回訪問、ケアマネジメントにおけるモニタリングの充実等を想定)。必要に応じて、運営基準の緩和について検討する。

デイサービスにおける利用者の個別ニーズに対応したさまざまな保険外サービスを組み合わせての提供について検討する。現行の規制・ルールでは難しいと想定されるデイサービスの場での服薬指導や個別の栄養指導・商品提案等を含む。

デイサービスの送迎に関して、途中下車・乗車、立ち寄り等を可能とすることを検討する。加えて、保有されている福祉車両を有効活用したサービスについても検討する(日中の時間帯において別サービスでの活用等を想定)

要介護認定が外れた方や認定外の方等も同じプログラムに自費で参加可能とすることを検討する。

訪問介護における指名や指名料徴収、繁忙期の割増料金の設定等を検討する。

利用者にとって付加価値の高い取組を実施している事業所について、特定事業所加算を超えた上乗せを設定することを検討する(複数事業者の協働、ホームヘルプでのリハ職活用等を想定)。

上記7つの視点に対して更に3つの評価・検討軸(=利用者側に明確なメリットがあり一定の需要が見込まれるか?・新たな付加価値を創出できるか?・ステークホルダーの協力が得られるか?)に基づいて議論が深められ、結果、「(取り組みに当たっての)有望テーマ」として、現時点では以下の3つが想定されています。

以上、2018年9月14日の同会議資料より情報を抜粋してお伝えさせていただきました。

未だ全ての情報に“案”という文字が付いていることを含め、確定情報でないことには注意が必要ですが、ここまでの議論の成熟度合を勘案するに、主に上記3つの内容が次年度以降のモデル事業として設定・実施され、またそれらの検証結果が次回の法改正に一定の影響を及ぼす可能性は高い、とみておいて差し支えないのではないでしょうか。

介護経営者・幹部の皆様におかれましては、「もし上記内容が正式に法律で認められた場合、自社ではどのようなサービス展開が考えられるか?」について事前に頭を働かせておかれることを是非、おススメする次第です。我々も今後、更に有益な情報が入り次第、迅速に皆様へお伝えしてまいります。

※本情報の参照元である「第6回選択的介護モデル事業に関する有識者会議」の詳細情報はこちらから

↓

https://www.city.toshima.lg.jp/428/kuse/shingi/kaigichiran/1706071001.html

公開日 2018/09/01

2018年8月3日、平成15年度から続く16回目の「介護労働実態調査」が公益財団法人介護労働安定センターより発表されました。「職員の定着が促進される職場づくり」を重視する介護事業者の皆様にとって、本調査には様々なヒント・示唆が隠されているのではないかと思います。

特に認識・確認しておいた方が宜しいかかもしれない情報・データを大きく3点、ピックアップして皆様にお届けさせていただきたく思います。「さて、この視点において、自社の実情はどうなっているのだろうか?」是非、そのような視点を持ちつつ、目を通していただければ幸いです。

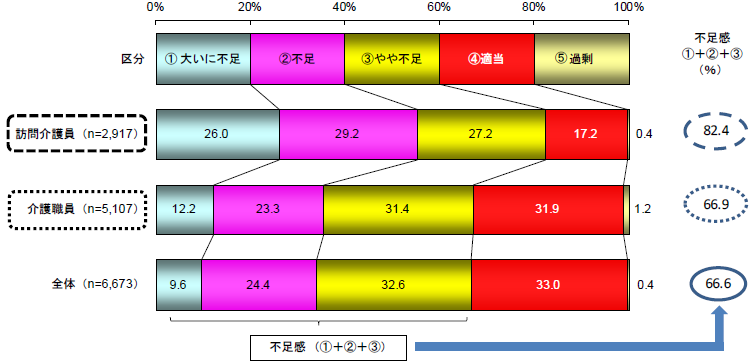

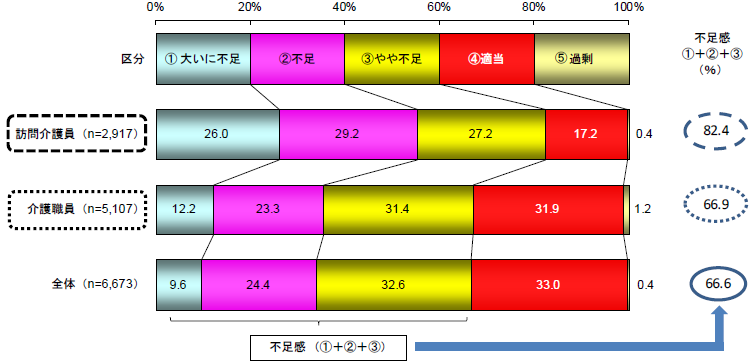

では、早速、詳細について見てまいりましょう。先ずは、「従業員の過不足状況」に関するデータについてです。

1)従業員の過不足状況について

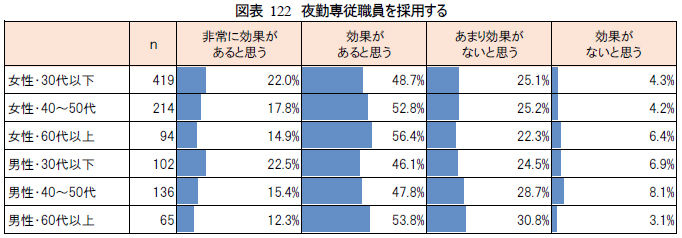

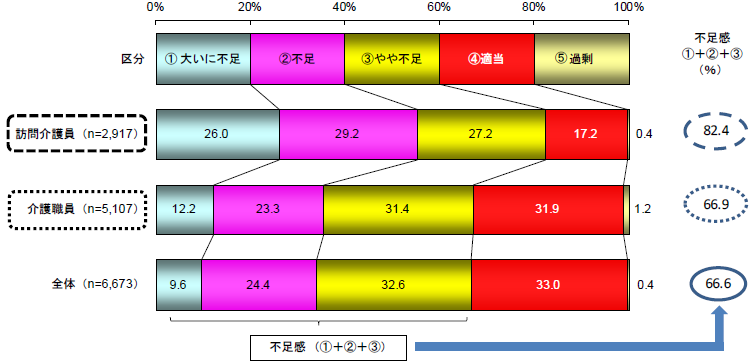

上記データを見る限り、両者を合わせた「全体」で見ると、「大いに不足」+「不足」で34.0%(9.6+24.4=34.0)、「適当」+「過剰」で33.4%(33.0+0.4=33.4%)というデータが出ています。

「大いに不足+不足」「やや不足」「適当+過剰」で概ね3分の1づつに分かれており、「3分の1の事業者は、実は人材に困っていない」というデータに個人的には興味を覚えた次第です。

一方、不足理由については「採用が困難」が88.5%である一方、「離職率が高い」は18.4%に収まっています。そして、「採用が困難な理由」については、下記データが挙げられていました。

上記データを見る限り、両者を合わせた「全体」で見ると、「大いに不足」+「不足」で34.0%(9.6+24.4=34.0)、「適当」+「過剰」で33.4%(33.0+0.4=33.4%)というデータが出ています。

「大いに不足+不足」「やや不足」「適当+過剰」で概ね3分の1づつに分かれており、「3分の1の事業者は、実は人材に困っていない」というデータに個人的には興味を覚えた次第です。

一方、不足理由については「採用が困難」が88.5%である一方、「離職率が高い」は18.4%に収まっています。

そして、「採用が困難な理由」については、下記データが挙げられていました。

では続いて、2つ目のデータを確認してまいりましょう。世間で話題になりやすい「離職率」についてです。

2)従業員の「離職率」について

(※)離職率=平成28年10月1日~平成29年9月30日までの離職者数/平成28年9月30日の在籍者数×100

右記データが示す通り、平成29年度における介護業界の離職率は16.2%で、平成28年度が16.7%であったことを考えると、0.5%の改善が見られています。ただ、平成29年度データはまだ出ていないものの、全産業平均は凡そ15.0%(平成 28 年雇用動向調査結果)であることから、全産業平均に比べると未だ高い数値であると言えそうです。

他方、注目すべきは離職率の「バラつき」です(下記データ)。

このデータを見ると、「離職率10%未満」の事業者が平成29年度においては約4割(39.9%)も存在している事が分かります。

一方、離職率が20%を超えている事業者が全体の37.5%。即ち、「全体として16.2%前後のところに集約されている」、その結果としての“平均16.2%”という実態ではなく、“10%未満”と“20%以上”で大きな山が出来ている、即ち“2極化”が進んでいる、その結果として“平均16.2%”に着地した、と捉える方がより現実的ではないでしょうか。

(ただし、ここでは言及しませんが、介護業界は小規模事業者が多い事も含め、単に比率で比較することについても一定の注意が必要であることも念のため付言しておきます)

加えて2)の最後に、勤務年数別の離職率についても確認しておきましょう(下記)。

下記データはあくまで離職者全体数におけるバラつきであり、各勤務年数ごとの全職員数を母数とした比率でないことには注意が必要ですが、一方、「1年未満」「1年以上3年未満」「3年以上」の方々の離職理由は恐らく大きく異なってくるものと思われます。

経営者としては「法人全体の離職率」というマクロデータのみならず、例えば上記の様な「勤務年数別」等の視点で各セグメントにおける離職理由の仮説を立て、各々の対しての対策を講じていく等、より繊細な視点で本数値を見つめていく必要があるでしょう。

それでは最後のデータ「前職の介護職を辞めた理由」について確認してまいりましょう(元データでは理由因子が多岐にわたっていた為、ここでは上位5因子についてのみ記載いたします)。

3)前職の介護職を辞めた理由について(複数回答)

「職場の人間関係に問題があったため」が20.0%で最も高く、次いで「結婚・出産・妊娠・育児のため」が18.3%、「法人や施設・事業所の理念や運営のあり方に不満があったため」が17.8%となっています。

一概には申し上げられませんが、職場の人間関係が悪くなる理由として、職員間の感情的な軋轢や働き方・処遇の違い等の他に、「職員同士で介護に対する考え方(≒介護観)が異なっている」という要因も現場においてはよく聞く話でそれらの観点、及び上記データの3位に「法人や施設・事業所の理念や運営のあり方に不満があったため(17.8%)」という因子が位置づけられている点からも、法人としてはやはり「理念」「行動基準」等を明確に打ち出すと共に、それらに合致する職員を採用すること大前提に組織づくりを行う必要性が今後ますます、高まるのではないでしょうか。

以上、3点ほどのデータをピックアップして概要・ポイントをお届けさせていただきました。

まだまだ様々な視点のデータ、及び、それらをブレイクダウンしたデータ(統計表)が公表されていますので詳細は是非、文末のURLページを参照いただきたく思います。

介護経営に携わる方々、或いは人事や組織づくりに携わる方々としては是非、単に斜め読みするだけでなく、自社の実情を分析する上での視点・切り口の参考として、或いは比較対照させる上での参考データとして等、有効に活用されることを是非、おススメする次第です。我々も今後、更に有益な情報が入り次第、迅速に皆様へお伝えしてまいります。

※「平成29年度介護労働実態調査結果」の参照・ダウンロードはこちらから

↓

http://www.kaigo-center.or.jp/report/h29_chousa_01.html

公開日 2018/08/01

最終更新日 2018/08/31

今年度の国の大方針が示された「経済財政運営と改革の基本方針2018」通称、“骨太の方針2018”(2018年6月に公表)。前回においては我々介護業界に特に大きく関係するであろう項目を幾つかピックアップしてお伝えさせていただきましたが、今月はその“続報”的な意味合いも含め、多くの介護経営者の皆様が関心をお持ちになられているであろう「新たな外国人材の受け入れ」について、現時点で表出されている情報をお届けしてまいります。

2019年4月からの創設を視野に、事業者としてはどのようなスタンス・準備を整えておくべきか?是非、そのような視点のもと、目を通していただければ幸いです。

「中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきている。

このため、設備投資、技術革新、働き方改革などによる生産性向上や国内人材の確保を引き続き強力に推進するとともに、従来の専門的・技術的分野における外国人材に限定せず、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを構築する必要がある(以上、“骨太の方針2018”より抜粋)」という言葉で必要性が明記された“新たな外国人材の受け入れ”。

具体的には、「生産性向上や国内人材の確保のための取組(女性・高齢者の就業促進、人手不足を踏まえた処遇の改善等)を行ってもなお、当該業種の存続・発展のために外国人材の受入れが必要と認められる」業種を対象に“新たな在留資格”を2019年4月に創設する、との方向性が示されており、当然ながら我々介護業界も対象として含まれている状況です。

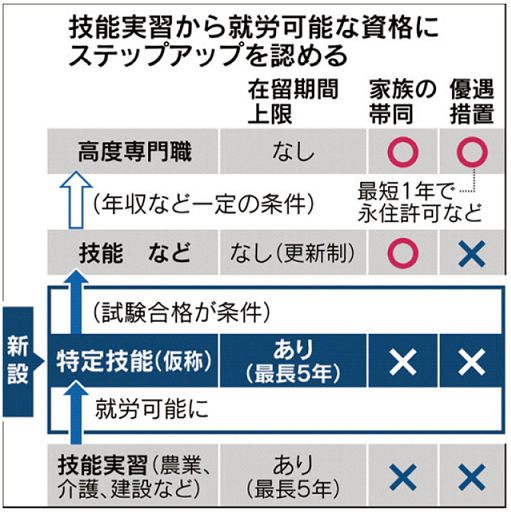

では、その“新たな在留資格”とは一体どのようなものなのか?

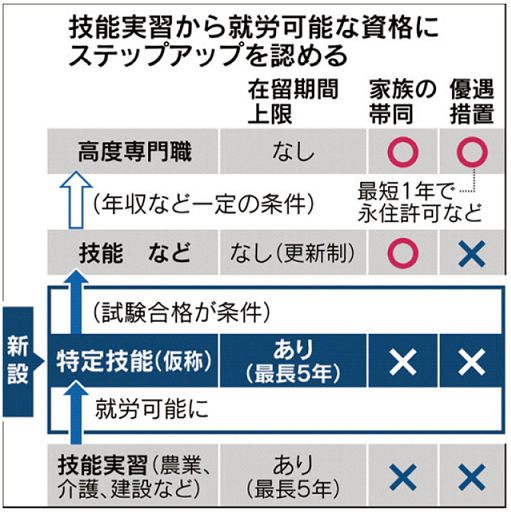

その点について、2018年4月11日17時32分に配信された“日本経済新聞(オンライン版)”にて次のような分かりやすい解説がなされていましたので、そちらの内容から特にポイントと思われる箇所を抜粋して皆様にご紹介させていただきます(以下、同新聞の記事「外国人、技能実習後も5年就労可能に 本格拡大にカジ」より内容抜粋・紹介。当社視点に基づき、重要と思われるポイントには下線を引いています)。

「政府は2019年4月にも外国人労働者向けに新たな在留資格をつくる。最長5年間の技能実習を修了した外国人に、さらに最長で5年間、就労できる資格を与える。試験に合格すれば、家族を招いたり、より長く国内で働いたりできる資格に移行できる。5年間が過ぎれば帰国してしまう人材を就労資格で残し、人手不足に対処する」

「新設する資格は「特定技能(仮称)」。2017年10月末で25万人いる技能実習生に、さらに最長5年間、就労の道を開く。技能実習は農業や介護などが対象。新設する資格とあわせれば、通算で最長10年間、国内で働き続けることができる。新資格で就労すれば技能実習より待遇がよくなるため、技能実習から移行を希望する外国人は多いとみられる。政府は少なくとも年間数万人は外国人労働者が増えるとみている。」

「技能実習制度とその本来の目的は維持するため、新資格は一定期間、母国に帰って再来日した後に与える。外国人の永住権取得の要件の一つに「引き続き10年以上の在留」がある。いったん帰国してもらうため、技能実習と新資格で通算10年を過ごしても、直ちに永住権取得の要件にはあたらないようになる」

「外国人労働者をさらに増やすため、実習修了者と同程度の技能を持つ人にも新資格を付与する方針だ。既に実習を終えて帰国した人も対象になる見通しで、経験豊かな労働者を確保できる」

「新資格の保有者は、より専門性が高い在留資格に変更できるようにする。専門技能を問う試験に合格すれば、海外の家族の受け入れや、在留期間の更新ができる既存の資格に切り替えられる」・・・・・・

※下図は上記内容を分かりやすく図示したものです(同記事より抜粋)。

(記事URL:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO29256530R10C18A4SHA000/)

以上、来年4月より創設予定の新たな海外人材在留資格(=現時点では“特定技能(仮称)”)について、簡単にご紹介させていただきました。海外人材の雇用に関心をお持ちになっている介護経営者の方は相当数いらっしゃるかと思いますが、とはいえ、具体的には未だ着手出来ていない、という方が実際には多いのではないでしょうか。

そのような皆様には是非、これを機会に、先ずは様々な“情報収集”を開始されることをおススメする次第です。我々も今後、更に有益な情報が入り次第、迅速に皆様へお伝えしてまいります。

※以下は情報例です。ご関心をお持ちの皆様はご参照下さいませ

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html

(こちらに“特定技能(仮称)”が付加される予定)

https://www.ibr-c.com/business/care/system/

http://www.otit.go.jp/search_kanri/

https://www.bmacoop.org/13g-gai/

(項目名等分かりやすい解説が記載されていましたので代表例としてご紹介させていただきましたが、当団体様と当社とは何ら関係がないことを念のため、付言させていただきます。詳細は別途、各団体宛にご確認下さい)

公開日 2018/07/01

最終更新日 2018/08/31

2018年6月15日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2018~少子高齢化の克服による持続的な成長経路の実現~」、通称「骨太の方針2018」。

この1年間は本書面に記載された内容を大方針として、様々な議論や施策が展開されていくことになります。

中でも医療・介護を始めとする社会保障分野は「財政健全化」の一丁目一番地。その意味において、我々介護業界としても是非、踏まえておくべき内容が数多く含まれています。

表題の通り“行政舵取りの羅針盤”と言っても過言ではない本書面の中で、介護業界に対してはどのような言及が為されているのか?今回は特に事業者として注視すべき内容をトピックスとして幾つか採り上げ、お届けしてまいります。

| 【その1】 経済再生と財政健全化に着実に取り組み、2025年度の国・地方を合わせたPB(国と地方の基礎的財政収支。プライマリーバランス=PB)黒字化を目指す。 |

「2020年度の達成」を目標に改革を進めてきた現政権ですが、税収の伸び悩みや消費税率の引き上げで得られる増収分の使途の変更、補正予算の影響などで思うように計画が進まず、止む無く“5年間の先送り”で落ち着いた形です。

とはいえ、近年の状況から考えるに、“2020年達成目標は非現実的”という向きの見方は恐らく多くの方が既に感じていたことではなかったか、と思われます(あくまで私見の範囲を出ない話ではありますが)。

いずれにせよ、“2025年度黒字化”まではあと7年。是非とも実現に向けて具体的かつ現実的な絵を描いていただきたな、と思う次第です。

続いては2つ目のポイント、「財政健全化に向けた大方針」についてです。

| 【その2】 2025年度のPB黒字化に向けては、社会保障改革を軸として、社会保障の自然増の抑制や医療・介護のサービス供給体制の適正化・効率化、生産性向上や給付と負担の適正化等に取り組むことが不可欠である。2022年からは団塊世代が75歳に入り始め、社会保障関係費の急増が見込まれる。それまでの2019年度〜2021年度を「基盤強化期間」と位置付け、経済成長と財政を持続可能にするための基盤固めを行う。 |

上記文面からすると、次期法改正が施行される2021年は「基盤強化期間」の最終年度に当たることになり、このタイミングでどのような改正・改定を行うかによって2022年(=団塊世代が75歳に入り始める年)以降の財政は大きく変わってくることになるでしょう。

その意味においても、次期法改正・報酬改定はドラスティックな厳策が講じられる可能性も十分考えられるかもしれないことを、事業者としては踏まえておく必要があると思われます。

続いては3つ目、「介護領域における給付の適正化・効率化」の具体的な論点についてです。

【その3】

|

(1)については、今まで提起されてきた内容があらためて反映されたものとなっています。上記のポイント【その2】で示したように、次期法改正のタイミングが“基盤強化期間の最終年度”に当たっている、という位置づけからすると、いよいよ具体的な改革が実行されるかもしれないことを事業者としては意識しておく必要があるかもしれません。

(2)(3)については、現状の財政状況から勘案すれば、致し方ないことなのかもしれないな、と感じる次第です。

続いては4つ目のポイント、「都道府県・保険者(市区町村)に対する改革マネジメント」についてです。

【その4】

|

保険者に対して「給付最適化・効率化」が本格的に課され始めれば、それはそのまま介護事業経営においても大きな影響が出てくる事が容易に予想されます。

今期(第7期:2018年度~2020年度)は保険者として給付の最適化・効率化に取り組まなくともペナルティ等のマイナスは未だ一切発生しない形になっている訳ですが、上記(3)に記載があるように、もし、第8期(2021年度~)以降に調整交付金がインセンティブ財源として活用されることになったとすれば、取り組みや成果創出の状況によって保険者ごとに給付される財減額が変動する事となり、要介護度認定の厳格化等、自治体の介護事業者に対する姿勢・スタンスに大きな変化が生まれてくるものと思われます。

まだまだ実態・実情との乖離や矛盾は数多く存在する状況ですが、いずれにせよ(4)に記載されるような「頑張る人には頑張った分だけ」「頑張れなかった(or頑張らなかった)人には相応に」という流れは止めることが出来ないものとして事業者としてはあらためて認識しておく必要があるのではないでしょうか。

続いてはポイントの5番目、「科学的介護」「生産性向上」に関する内容についてです。

【その5】

|

高齢者数が2040年代前半までは増え続けるであろうことが予測され、他方では高齢者を支える為の物理的な人手が不足する事が間違いない中、「(AI活用を通じた)効果性・再現性が高い介護の追求」「アウトカム評価」「(介護ロボット・IoT・AI・センサーなどを活用した)生産性の向上」等々のテーマは我々介護業界にとってもはや「不可避な必達目標」と捉えざるを得ない状況にまで昇華してきているものと思われます。

例えば、2015年段階において24.4億円だった介護ロボットの市場規模に対しては、行政は「2020年までに500億円市場(≒25倍)にまで成長させる」という、具体的な数字まで示し始めてきています。今後、それらの機運が益々高まってくることを事業者としては踏まえておく必要があるでしょう。

最後に、一つのポイントとして敢えて紙面を割いて言及するほどではないものの、上記以外で介護業界に関連するであろう内容を以下に抜粋・羅列させていただきます。

【その6】

|

以上、「骨太の方針2018」より、介護業界に直接関係のある部分のみを抜粋してお伝えさせていただきました。繰り返しになりますが、本内容は国全体の舵取りの羅針盤方針的な位置づけであり、それ故、相応の重みを伴なった情報であることを強く認識しておく必要があろうかと思います。

事業者としては上記内容を踏まえつつ、「これらの施策に対し、自社としてどう適応していくか?」について事前に頭を働かせておくことは勿論、内容によっては打ち手や対策を早急に検討・開始していくことが重要だと思われます。是非、本情報を有効に活用していただければ幸いです。私たちも今後、引き続き、本テーマを含め、より有益な情報や事例を入手出来次第、皆様に向けて発信してまいります。

※「骨太の方針2018」URLはこちら

↓

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2018/2018_basicpolicies_ja.pdf

公開日 2018/06/01

最終更新日 2018/08/31

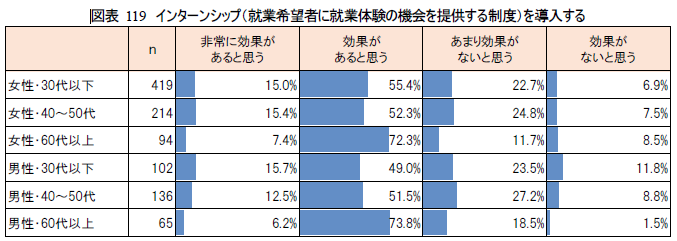

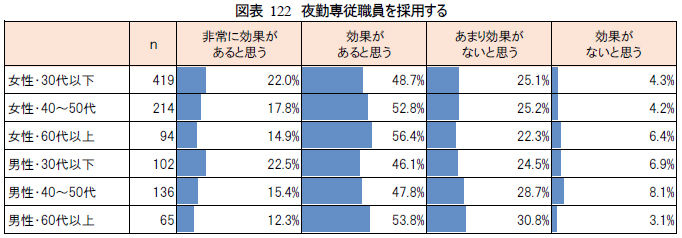

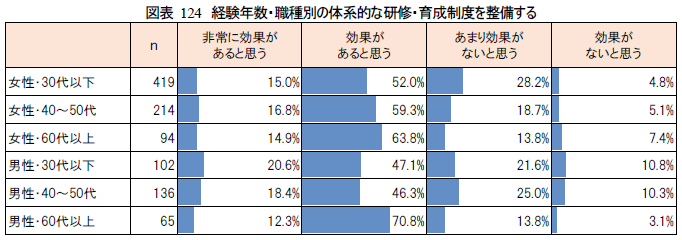

先月の4月10日、平成29年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業として実施された「介護人材の働き方の実態及び働き方の意向等に関する調査研究事業(株式会社日本総合研究所)」の報告書が公表されました。

従来の調査研究事業においてはサービス別、あるいは職種別等、対象が限定されている調査が中心でしたが、今回は「介護業界で従事する方の働き方の実態・意向を幅広く横断的に把握するための調査・検討を行うこと」が主目的として設定されており、まとめられた内容についても非常に興味深いものとなっています。

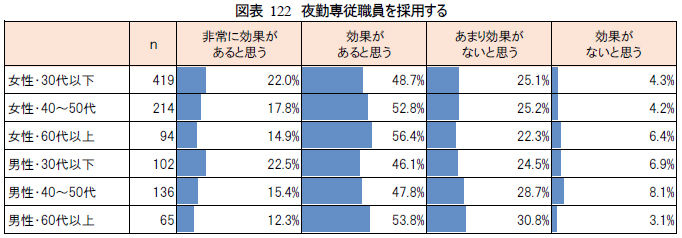

その報告書の中でも多くの介護経営者が関心を持たれるであろう「潜在介護人材(=以前に介護業界に従事していて現在は業界で働いていない人材、介護関連の資格は有しているが介護業界で就業したことがない人材)」がどのような就労環境に関心を持っているか?についてまとめられた集計結果を抜粋してお届けしてまいります。

では早速、中身に移ってまいりましょう。ここでは大枠として2点、詳細として10点、計12点の集計結果を引用させていただきます。先ずは大枠の部分、「潜在介護人材の就業意向の状況について」です。

上記を見る限り、「介護職としての就業経験あり」の潜在介護人材の内、「すぐにでも介護職として働きたい」「いつか介護職として働きたい」と回答されている方が47.3%(=41.6%+5.7%)もいらっしゃる、ということになります(しかも、男女とも“30代以下”と“40代~50代”にその傾向が強い)。

これは、介護業界にとっては“意外な朗報”と言っても差し支えないかもしれません。他方、人材不足に悩む介護経営者としては、「では、彼・彼女ら潜在介護人材はどのような就労環境を望むのか?」というポイントが気になるところ。以降は、その回答となる「入職促進施策に対する認識(性・年齢別)」について、10個の施策に対する潜在介護人材の嗜好がまとめられていますので、是非、そちらの内容を参考にしていただければ幸いです。

以上、公表された報告書から、特に関心をお持ちいただけそうな部分を抜粋してお届けさせていただきました。

人財確保市場において今後、今以上に“売り手市場化”がますます進むことが容易に予測される中、介護経営においては「ターゲットを明確に定め」「彼・彼女らがどのような就労環境を望むのか」をベースに採用戦略を構築する、いわゆる“人財確保マーケティング”という発想がますます求められてくる事は間違いありません。

その意味でも是非、上記集計結果や報告書内のその他データにもしっかりと目を通し、「どのような職場づくりを行えば、求める求職者層が集まってくれるだろうか?」を逆算し、社内の整備を進めていかれることを強くおススメする次第です。私たちも今後、引き続き、本テーマを含め、より有益な情報や事例を入手出来次第、皆様に向けて発信してまいります。

※「介護人材の働き方の実態及び働き方の意向等に関する調査研究事業」報告書の参照先URLはこちら

↓

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/column/opinion/detail/20180410_1_fukuda.pdf

公開日 2018/05/01

最終更新日 2018/08/31

介護保険法改正が実施行され、“3年に一度の大変化”の波もようやく一息ついたように思われる2018年4月。

一方、3年後(或いはもっと先の未来)を見据えた次なる動きが既に開始されており、その代表的な議論の一つが、財務省が主宰する“財政制度分科会”だと言えるでしょう。

“国の金庫番”とも言える財務省が介護業界に対し、どのような視点を持っているのか?今回は特に事業者として注視すべき内容をトピックスとして採り上げ、お届けしてまいります。

では、早速、中身に移ってまいりましょう。財政性分科会の資料においては、「論点」→「(論点を踏まえた)改革の方向性(案)」という構成で8つのポイントが公表されています。先ずはケアマネジメントに関する案についてです。

【論点】

↓ 【改⾰の⽅向性】(案)

|

ここ数年、法改正の度に提唱されては流れている本テーマ。質の向上の視点、及び、財政健全化の視点から、今回も再び視点として提示されていることを、事業者としてはあらためて認識しておく必要があるのではないでしょうか。

続いて2つ目の「論点」→「(論点を踏まえた)改革の方向性(案)」を見てまいりましょう。

事業者としては主に3番目の改革案「要介護1・2の者の⽣活援助サービス等の更なる地域⽀援事業への移⾏」という部分を頭に置いておく必要があるかもしれません。

【論点】

【改⾰の⽅向性】(案)

|

続いては3つ目、「施設サービスの質量負担適正化」についてです。

【論点】

↓ 【改⾰の⽅向性】(案)

|

確かに同じ施設サービスとして、特別養護老人ホームとそれ以外の施設において報酬設定上の考え方が揃っていない、という点については、論点として理解出来なくもないように思われます。

続いて4つ目、「保険者機能に関するインセンティブ」についてです

【論点】

↓ 【改⾰の⽅向性】(案)

|

今回は「交付金」として自治体予算に“上乗せ”する形でのインセンティブとなりましたが(下記図を参照)、財務省としてはより一層本取り組みに対する意欲を高めることを目的に、「頑張らなければそもそもの予算が削られてしまうかもしれない」という形式に持っていくべく、今までと同様「調整交付金の活用」を提案していることを事業者としては認識しておく必要があるでしょう。

続いては5つ目の論点「訪問介護に置ける頻回のサービス利用適正化」についてです。こちらは目を通すだけで充分だと思われます。

【論点】

↓ 【改⾰の⽅向性】(案)

|

続いて6つ目の論点、5つ目の論点にも通じる内容、「在宅サービスについての保険者等の積極関与」についてです。

【論点】

↓ 【改⾰の⽅向性】(案)

|

調整済み被保険者一人当たり給付月額について、訪問介護については保険者全体の全国平均値が約1,900円のところ最大約6,300円の保険者があったり、通所介護については全国平均値が約3,500円のところ最大約9,400円の自治体があったり等、確かに保険者によって大きなバラつきが生まれている部分は否めないところです。

事業者としては「自身の保険者はどのレベルにいるのか(高いのか低いのか)、厚生労働省が作成している「地域包括ケア「見える化」システム」を活用して確認しておかれることをおススメします。

| 【論点】

〇介護サービス事業者の事業所別の規模と経営状況との関係を⾒ると、規模が⼤きいほど経費の効率化余地などが⾼いことから経営状況も良好なことが伺える。⼀部の営利企業においては経営主体の合併等により規模拡⼤は図られている。営利企業とその他の経営主体では同列ではない部分もあるが、介護サービス事業全体で⾒た場合、介護サービスの経営主体は⼩規模な法⼈が多いことが伺える。 ↓ 【改⾰の⽅向性】(案) ○ 介護サービス事業者の経営の効率化・安定化と、今後も担い⼿が減少していく中、⼈材の確保・有効活⽤やキャリアパスの形成によるサービスの質の向上などの観点から、介護サービスの経営主体の統合・再編等を促すための施策を講じていくべき。 |

続いて7つ目の論点、「介護事業所・施設の経営の効率化について」です。

実際、「単独で生き残る事は難しい」という想いから、小規模事業者同士が「合従連衡」「大同団結」する動きが具体的に出始めています。同様の危機感をお持ちの皆様は、それらの動きを具体的に注視しておくこともおススメする次第です。

【論点】

↓ 【改⾰の⽅向性】(案)

|

それでは最後となつ8つ目、「介護保険の利用者負担」に関する論点及び改革の方向性(案)についてです。

「受益者負担」という観点から考えると、本論点は不可避のテーマである、と感じる次第です。

以上、財政制度分科会内の資料「社会保障」より、介護業界に直接関係のある部分のみを抜粋してお伝えさせていただきました。

本内容は国全体の方針ではなく、あくまで「財務省」という一省庁の意見である、ということはしっかり認識しておく必要はあろうかと思いますが、それでも「財政健全化」が叫ばれる我が国としては、財務省の挙げる声に一定の重みがあることも否めない事実だと思われます。

事業者としては上記内容を踏まえつつ、「もしこれらの施策が実行された場合にどう対応するか?」について事前に頭を働かせておくことが重要だと言えるでしょう。

私たちも今後、引き続き、本テーマを含め、より有益な情報や事例を入手出来次第、皆様に向けて発信してまいります。

※上記内容の参照先URLはこちら

↓

財政制度分科会(平成30年4月11日開催)配付資料

財政制度分科会(平成30年4月25日開催)配付資料

公開日 2018/04/01

最終更新日 2018/08/31

第一弾のQ&Aも公表され、ようやく全体像がほぼ見えてきたと言っても過言ではない2018年度法改正。

この時期は資料の読み込みもほぼ終了し、対応策の最終検討・調整に入っている事業者様も多いのではないでしょうか。

ここ数か月の間は法改正関連の情報一色で進んできた本ニュースレターですが、今号からは法改正1本に絞ることなく、直近で発信された行政・市場関連情報のうち、特に事業者として注視すべき内容をトピックスとして採り上げ、お届けしてまいります。

今月は「高齢社会対策大綱(以下、「大綱」と略記)」についてです。

今回話題として採り上げる大綱は、「政府が推進すべき基本的かつ総合的な高齢社会対策の指針」として法的根拠が明確に位置づけられており、今後、ここで示された大方針に基づいて様々な行政施策が展開されていくことになります。

その意味でも本大綱の大枠を理解しておくことは高齢者向けに支援を行っている介護事業者にとって非常に重要な事であることは間違いなく、今号では中でも重要と思われる「(本大綱の)基本的な考え方」、及び、その中で示された「数値目標(介護業界に特に関連深い部分のみ抜粋)」について確認してまいります。

まずは本大綱の「基本的な考え方」について確認してまいりましょう。発表資料の中では、大きく3つの考え方が柱として掲げられています。

(1)年齢による画一化を見直し、全ての年代の人々が希望に応じて意欲・能力を活かして 活躍できるエイジレス社会を目指す。

(2)地域における生活基盤を整備し、人生のどの段階でも高齢期の暮らしを 具体的に描ける地域コミュニティを作る。

(3)技術革新の成果が可能にする新しい高齢社会対策を志向する。

|

(1)(2)に関しては(異なる表現ではあったものの)以前より唱えられてきた内容であり、目新しさはそれほどないように映るかもしれません。

しかし、(3)の「新技術を高齢者の能力発揮に向けていく」という部分については或る意味、新鮮に映るのではないでしょうか。

(3)に即して考えてみた場合、今まで介護業界では“介護職員の業務効率化・生産性向上”という文脈で新たな技術(ロボット・ICT・AI等)の活用が叫ばれていましたが、今後は「高齢者自身の能力発揮の最大化」という視点に基づいた新技術や新商品(サービス)が生まれてくる可能性が高い、ということを是非、頭に置いておく必要があるでしょう(「高齢者が日常生活を送る上での能力発揮」という視点もあれば、「高齢者が就労を始めとする“社会参加”を行う上での能力発揮という視点もあるでしょう)。

以上が本大綱における「基本的な考え方」についてです。それでは続いて、本大綱に置いて掲げられた「数値目標」から特に介護業界に関係が深いであろう内容を抜粋してお伝えしてまいります。

先ずは、介護職員に関連する数値目標についてです。

| 【介護職員に関連する数値目標】

(1)2015年度段階で183.1万人だった「介護職員数」を、2020年代初頭までに「231万人」に増加させる (2)2016年段階で0.5 万円だった「介護人材と競合他産業との賃金差(介護職員26.7 万円、対人サービス産業27.2万円)」を、2020年代初頭までに「解消」させる。

|

(2)については各事業者に依る更なる自助努力を期待すると共に、来年10月より予定されている「勤続年数10年以上の介護福祉士に月額8万円相当の処遇改善を行う」ことを算定根拠とした公費枠の増大、ということも念頭に置かれているように推察されます。

続いては健康なまちづくり(ソフト面)に関連する数値目標についてです。

| 【健康なまちづくり(ソフト面)に関連する数値目標】

(3)2016年度段階で880万人だった認知症サポーター数を、2020年度末までに「1,200万人」に増加させる。 (4)2013年段階で男性が71.19歳、女性が74.21歳だった健康寿命を、2020年までに「1歳以上」、2025年までに「2歳以上」延伸させる。 (5)2017年に79団体だった「生涯活躍のまち構想について取組を進めている地方公共団体数」を、2020年までに「100 団体」にまで増加させる。 (6)2016年段階で男性が62.4%、女性が55.0%だった「働いている、又は、ボランティア活動、地域社会活動(町内会、地域行事など)、趣味やおけいこ事を行っている60 歳以上の方の割合」を、2020年までに男女とも「80%」へ増加させる

|

(3)の認知症サポーター数は既に9,687,916人(2017年12月段階)にまで達しており、「2020年度までに1,200万人」という数字は十分達成が見込めるものと思われます。

(4)の目標は、下の(5)(6)の進捗が大きく影響してくると考えて差し支えないでしょう。

続いては、「高齢者が暮らしやすいまちづくり(主にインフラ面)」の数値目標についてです。

| 【高齢者が暮らしやすいまちづくり(主にインフラ面)に関連する数値目標】

(7)限定地域で行われている無人自動運転移動サービスを、2025年までに「全国普及」させる。 (8)2016年度段階で15,128 台だった「福祉タクシーの導入数」を、2020年度までに「約28,000台」にまで増加させる。 |

(7)2025年までに無人自動運転移動サービスが全国普及する・・・・現時点ではなかなか想像がつきづらい未来像ですが、本分野における世界の加速的な動きを背景に、日本においても2025年“まで”の目標設定がなされているようです。是非、実現に向けて頑張っていただきたい、と個人的には思います。

続いては、「高齢者の住まい」に関する数値目標です。

| 【高齢者の住まいに関する数値目標】

(9)2013年に4兆円だった既存住宅流通の市場規模を、2025年までに「8兆円」にまで拡大させる。 (10)2014年段階で2.2%だった「高齢者人口に対する高齢者向け住宅割合」を、2025年までに「4%」にまで引き上げる。 (11)住宅確保要配慮者(=低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を必要とする方々)向け賃貸住宅の登録戸数を、2020年度までに「17.5 万戸」までに増加させる。 |

(9)(11)に関しては昨秋に施行された「改正住宅セーフティネット法」により動きが加速していくものと思われます。特に(9)に関しては空き家を高齢者の共同住居として有効活用する等、新たな動きが徐々に始まっていくのではないでしょうか。

それでは最後、その他、関連する数値目標についてです。

| 【その他、関連する数値目標】

(12)2012年度段階で10.1万人だった「介護施設・サービスを利用できないことを理由とする介護離職者数」を、 2020年代初頭までに「解消」させる (13)2015年段階で24.4億円だった介護ロボットの市場規模を、2020年までに「約500億円」にまで成長させる。

|

(13)については特に要注目ではないでしょうか。5年間でおよそ20倍の市場を創造する・・・・

これは、国策的な追い風無くして実現できる数値では決してありません。その意味でも今後、どのような助成金・補助金が形成されるか、しっかりと注視しておく必要があるかもしれません。

以上、高齢者大綱の「基本的な考え方」及び「数値目標」について確認を進めてまいりました。

繰り返しとなりますが、本大綱は「政府が推進すべき基本的かつ総合的な高齢社会対策の指針」として法的根拠が明確に位置づけられており、今後、ここで示された大方針に基づいて様々な行政施策が展開されていくことになります。

国策との関連性が強い介護業界としては今後の“風”をしっかりと見極め、それらを“追い風”として活用出来るような経営戦略を練り上げていく事が今後、ますます重要になってくるものと思われます。その意味でも上記内容をしっかりと把握・理解し、「自社の経営にどう活かしていくか」あらためて思考を深めてみることを強くおススメする次第です。

私たちも今後、より有益な情報を入手出来次第、皆様に向けて発信してまいります。

※上記内容の参照先URLはこちら

↓