名古屋の介護・福祉業界に強い社会保険労務士法人エンジー/行政書士事務所エンジー/中小企業診断士エンジー

社会保険労務士法人エンジー

地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分

地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分

営業時間 平日:8:30-17:30

営業時間 平日:8:30-17:30

公開日 2020/07/01

最終更新日 2020/11/05

「第二波」「第三波」等の言葉が叫ばれる中、“Withコロナ”の姿勢と共に、経営に対する“備え”の重要度がますます高まりつつある、昨今のコロナウイルス感染症問題。

そのような中、「感染拡大の抑え込み」と「社会経済活動の回復」の両立を目的に、2020年6月12日、令和2年度の第二次補正予算案が可決・成立されました。

今回はその中から厚生労働省主管分に焦点を当てつつ、特に介護業界に大きく関連するであろう2つの予算内容についてピックアップし、お伝えしてまいります。

では、早速、中身を確認してまいりましょう。まず1つ目は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)についてです。

※令和2年度厚生労働省第二次補正予算案(参考資料)より

こちらは感染症対策を徹底しつつ、介護サービスを再開し、継続的に提供するための事業者への支援となります。

具体的な支援内容として掲げられているものは、下記の通りです。

感染症拡大防止を大前提としつつ、万一、感染症が発症してしまった場合にも速やかに対応できるよう、設備や備品等、環境を整えることを目的とした支援が中心となっています。

また、「補助率100%(実施主体は都道府県)」という点も要注目です。多くの事業所様にとって「強い味方」の交付金となるのではないでしょうか。

続いて、2つ目の予算内容を確認してまいりましょう。

2つ目は、介護分野における効果的な感染防止等の取組支援事業についてです。

※令和2年度厚生労働省第二次補正予算案(参考資料)より

前述の予算との線引きが若干曖昧に感じられるところはあるものの、こちらは主に感染防止対策に対する「中長期視点に基づいた、ソフト面中心の補助メニュー」と理解・整理することが出来るかもしれません(その意味では、前述の「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」の場合は設備や備品といった“ハード面中心の補助メニュー”だと理解しても差し支えないでしょう)。

日常的な相談窓口の設置に対する費用、感染対策のマニュアル作成費用、専門家による研修費用、業務継続計画(BCP)の作成費用等に対する支援が例として挙げられています。

また、こちらの事業も前述のものと同様、「補助率100%(実施主体は都道府県)」と書かれているものが多い点は同じく要注目だと言えるでしょう。

以上、令和2年度第二次補正予算(厚生労働省分)のうち、介護業界に大きく関わる点について採り上げ、簡単に解説させていただきました。

支援の開始時期や具体的な手続き方法等については今後、各自治体より順次発表されるかと思いますので、行政からの情報に対しては敏感になっておく必要があるかと思われます。

また「2020年4月まで遡っての請求申請」が可能という話も出ておりますので、必要に応じて過去の購入内容や領収書を事前整理しておいても宜しいかもしれません。

機会損失を起こさぬよう、しっかり活用できるものは活用し、今後の事業所の運営に役立てていくことを強くお勧めする次第です。

今月も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

の引用元資料はこちら

令和2年度厚生労働省第二次補正予算案(参考資料)

https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/20hosei/02index.html

公開日 2020/06/01

最終更新日 2020/05/29

5月14日(木)に39県で新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言が解除されて以来、徐々に緊張感が緩まり始めてきています。このような環境変化に比例するかの如く、ここ数日の間に「今後、感染症のある社会(≒Withコロナ社会)ということを前提に考える中で、介護経営としてはどのような準備をすべきでしょうか?」というご質問を立て続けにいただく機会がありました。そこで今回は、現時点で感じている視点・ポイントについて是非、皆様に共有させていただきたく思います(叩き台として活用いただければ幸いです)。

では、具体的に考えていく上で、下図のようなマトリックスに基づいて考えてみたいと思います。

※株式会社ケアビジネスパートナーズにより作成

先ずは左下、「運営×守り」の領域について。

一言で言えばこの領域は、「運営OSのバージョンアップ」と呼べるかもしれません。

ここから先は、“感染症予防”というキーワードを前提にすべてのものごとを考えなければならなくなることは明らかです。

今回はなんとか緊急対応で凌ぐことが出来た事業者様もいらっしゃるかと思いますが、“改善”というよりは抜本的な“改革”という観点で、知識やスキルの習得は勿論のこと、職場内の基礎環境や業務プロセス全体を全て見直し、再構築していく必要があるでしょう。

次に左上、「運営×攻め」の領域について。この領域のメインテーマは「顧客エンゲージメント(≒心理的つながり)の強化」だと考えています。

今回のコロナをきっかけに、特にデイサービスなどでは利用控えをされた方も多かったのではないかと思います。

また、利用を継続されている方々の中にも、Beforeコロナの時代には経験したことがなかったような不安やストレスを感じられている方々もいらっしゃるかもしれません。

そのような皆様の状況に対し、専門職としてどのようなスタンスのもと、どのような配慮やコミュニケーションを提供していくべきなのか?例えば入居系サービスを提供されている某法人様では、ご家族と面会できないご利用者の心理的ストレスを少しでも軽減できるよう、ご利用者の要望に応じて“お手紙”“電話”“ビデオ通話”など様々なツールを使い分けているそうです。

「職員側の感覚や都合でツールを選択するのではなく、ご利用者様が安心する、望むものを」という視点に基づき、コミュニケーションツールについても複数の選択肢を準備されている話をお聞きし、「正にソーシャルワーク視点に基づく価値提供だなぁ」とあらためて学びをいただいた次第です。

さて、今度は右下、「経営×守り」の領域について。今回のコロナ禍により、Beforeコロナ時代には予想も出来なかった「突然の収入減」や、「職員の心理ストレスの増大」等が浮き彫りになりました。

同様の状況が今後また発生するかもしれないことを前提として、また、マトリックス上の左側の領域(=「運営×守り」「運営×攻め」の領域)を実現していくためにも、何をおいてもまずは、事業体としての「基礎体力増強」をはかっておくことが不可欠かと存じます。

具体的には「ヒト」「カネ」の視点が重要かと思いますが、例えば「ヒト」視点については、職員に生活上の補償だったりメンタル面のサポートだったり等、可能な限り、不安を取り除けるような工夫を施すこと。そして「カネ」視点はシンプルに「資金調達」や「コストダウン」により、余裕資金を可能な限り確保していくことが重要になってくるでしょう。

ちなみに「ヒト」の部分について、慰労金の支給を検討されている法人もいらっしゃるかと思いますが、是非、支給の際には一手間かけ、皆様の「想い」をしっかりと伝えていただきたいと思います。

例えば某法人様では慰労金を支給する際、代表者名で次のような手紙を添えられたとのことで、代表の想いに感激・涙し、使命感と誇りに気持ちを新たにされた職員も数多くいらっしゃったそうです。

「このコロナウイルスの感染が広がる中、以前と全く変わりなく多くのご利用者に接して下さっている職員の皆様に心より感謝いたします。医療現場と同様に介護現場も感染リスクが高いにも関わらず、皆様はご利用者の身体能力維持やご家族の安心のために日々尽力して下さっています。(中略)ほんのささやかではありますが、みなさまの毎日の奮闘に敬意を表して慰労金を送らせていただきます。(中略)この先、友達と会ったり旅行に出かけたりできる日が必ず来ます。その日まで皆で手を取り合って、不安を一人で抱え込まずに過ごしていきましょう。マスク無しの笑顔の皆様と会える日を楽しみにしています」・・・・

そして最後、右上の「経営×攻め」の領域について。

ここのテーマは “イノベーション”です。

今までは人材不足の話からこの領域が注目されつつも、なかなか取り組みが進まない、という実態が多かったと思われますが、“非対面”“非接触”“非集合”でも業務可能となるICTやロボットを導入すること自体が感染対策にもつながりますし、右下で話した職員の安心感の増大にも貢献するであろうことは間違いありません。

今まではテクノロジーの導入になんとなく後ろ向きだった方も、考え方自体をアップデートさせていかなければならない時期に来ているのではないでしょうか。

またこの領域の重要テーマとして「新たな収益源の確保(新規事業)」も付け加えさせていただきたいと思います。

今回のコロナ禍を受け、「現状の事業だけでは将来が不安」という想いや危機感を改めて強くした方も多くいらっしゃったのではないでしょうか。

この機会だからこそ、未来を見据えて自社の新たな柱となるような“新規事業”を本気で考えてみる必要があるのではないかな、と感じる次第です。

以上、思考の叩き台として活用してみていただければ、との想いのもと、簡単にまとめさせていただきました。

「今回のアクシデントは自社に何を示唆してくれているのか?」について冷静に考え、これから新たな第一歩を踏み出されることをお勧めする次第です。

今後も引き続き、本テーマを含め、より有益な情報・事例等を入手出来次第、皆様に向けて発信してまいります。

公開日 2020/05/01

最終更新日 2020/05/29

「経済財政運営と改革の基本方針2019(いわゆる“骨太方針2019”)」に明文化されて以降、多くの介護経営者様が意識されるようになり、頻繁に質問をお受けするようになった“保険者インセンティブ”。

2018年度・2019年度までは予算規模200億円だったものが2020年度には倍増の400億円規模となり、インセンティブについても下図の通り、「保険者機能強化推進交付金(≒保険者としての機能整備に対する交付金)」と「介護保険保険者努力支援交付金(≒健康寿命延伸・社会保障費削減に対するインパクトが大きい取り組みや成果に対する交付金)」の2種類に分けられたことについては既にお伝えさせていただいた通りです。

その後の2020年3月23日、厚生労働省より両交付金の評価指標があらためて示される運びとなりました。

今回はこの“2020年度版保険者インセンティブ”について内容の確認、及びポイントについてピックアップし、皆様にご紹介してまいります。

では、早速、中身の確認に移ってまいりましょう。先ずは、評価指標の概要についてです(下図)。

※2018年度・2019年度保険者機能強化推進交付金評価指標(市町村分)をもとに弊社作成

2018年度は612点満点、2019年度は692点満点で評価指標が構成されていましたが、今回は大幅に増えて1,575点満点。

評価項目については2018年度・2019年度と変わらず、大項目は3項目(=「1.PDCAサイクルの活用による保険者機能の強化に向けた体制等の構築」「2.自立支援、重度化防止等に資する施策の推進」「3.介護保険運営の安定化に資する施策の推進」)となっており、2、3についてはその下に更に中項目が設けられています。

また、表の右側にある(内、支援)というのは「保険者機能強化推進交付金の評価指標であると同時に、介護保険保険者努力支援交付金の評価指標でもる」指標の合計点数を指しています。

この概要表から推察するに、「保険者機能強化推進交付金(1,575点満点)の結果を分け合う財源が190億円」「介護保険保険者努力支援交付金(880点満点)の結果を分け合う財源が190億円」と言う事から考えると、当然ながら「介護保険保険者努力支援交付金」の対象評価指標にて高い点数を取った方が保険者にとっては財源配分が増加する可能性が高くなる」ことは誰もがお分かりになるのではないか、と思われます。

では、一体、どのような評価指標が「介護保険保険者努力支援交付金」の対象となっているのか?

紙幅の関係上、ここでは「保険者機能強化推進交付金」対象評価指標が100%「介護保険保険者努力支援交付金」の評価指標にスライドしている「(5)介護予防/日常生活支援」の中から特に介護事業者に関係がありそうな内容を10項目、下記の通り抜粋してお伝えさせていただきたいと思います(それ以外の項目についても是非、文末のURLよりダウンロードしてご確認下さい)。

【①】

<指標>関係機関との意見交換や都道府県等による継続的な支援等を踏まえ、介護予防・生活支援サービス事業における多様なサービス(※)及びその他の生活支援サービスを推進するための課題を明らかにした上でそれに対応する方針を策定・公表するとともに、実現に向けた具体的な方策を設定・実施しているか。

※ 基準を緩和したサービス、住民主体による支援、短期集中予防サービス、移動支援を指し、予防給付で実施されてきた旧介護予防訪問介護相当サービス・旧介護予防通所介護相当サービスに相当するサービスは含まない。

ア 多様なサービス及びその他の生活支援サービスを推進するための課題を明らかにした上でそれに対応する方針を策定・公表している

イ 課題への対応方針の実現に向けた具体策を設定・実施している

<配点>ア20点 イ10点 複数選択可

<時点>2019年度又は2020年度(予定)の取組 が対象

【②】

<指標>サービスC(短期集中予防サービス)を実施し、かつ、サービス終了後に通いの場へつなぐ取組を実施ているか。

<配点>30点

<時点>2019年度の取組が対象

【③】

<指標>通いの場への65 歳以上の方の参加者数はどの程度か(【通いの場への参加率=通いの場の参加者実人数/高齢者人口】 等)

ア 週一回以上の通いの場への参加率

a 全保険者の上位1割 b 全保険者の上位3割 c 全保険者の上位5割 d 全保険者の上位8割

イ 週一回以上の通いの場への参加率の変化率

a 全保険者の上位1割 b 全保険者の上位3割 c 全保険者の上位5割 d 全保険者の上位8割

ウ 月一回以上の通いの場への参加率

a 全保険者の上位1割 b 全保険者の上位3割 c 全保険者の上位5割 d 全保険者の上位8割

エ 月一回以上の通いの場への参加率の変化率

a 全保険者の上位1割 b 全保険者の上位3割 c 全保険者の上位5割 d 全保険者の上位8割

<配点>アa及びイa各20点 アb及びイb各15点 アc及びイc各10点 アd及びイd各5点ウa及びエa各10点 ウb及びエb各8点 ウc及びエc各5点 ウd及びエd各3点

それぞれa~dのいずれかに該当すれば得点

<時点>前年度実績(調査時点)

【④】

<指標>医師会等の関係団体との連携により、介護予防の場にリハビリテーション専門職等が関与する仕組みを設け実行しているか。(地域リハビリテーション活動支援事業等 )

<配点>20点

<時点>2019年度の取組が対象

【⑤】

<指標>地域の多様な主体と連携しているか。

ア 地域の多様な主体と連携して介護予防を進める体制を構築している

イ 多様な主体が行う通いの場等の取組・参加状況を把握している

<配点>各10点 複数選択可

<時点>ア 2019年度の取組が対象 イ 2019年度又は2020年度(予定)の取組が対象

【⑥】

<指標>社会福祉法人・医療法人・NPO・民間サービス等と連携した介護予防の取組を実施しているか。

ア 多様な主体の提供する予防プログラムを通いの場等で提供している

イ 参加前後の心身・認知機能等のデータを管理・分析している

ウ 参加者の心身改善等の成果に応じて報酬を支払う成果連動型の委託を実施している

エ 参加者の○%以上が心身・認知機能等を改善している

<配点>ア及びイ各10点 ウ及びエ各5点 複数選択可

<時点>○ ア、イ、エ 2019年度の取組が対象

○ ウ 2019年度又は2020年度(予定)の取組が対象(複数年度契約で事業を実施している場合も含む)

【⑦】

<指標>経年的な分析を可能がなるよう、通いの場の参加者の健康状態等をデータベース化しているか。

<配点>20点

<時点>2019年度の取組が対象

【⑧】

<指標>通いの場の参加者の健康状態等の把握・分析により、通いの場の効果分析を実施しているか。

<配点>15点

<時点>2019年度の取組が対象

【⑨】

<指標>自立支援・重度化防止に取り組む介護サービス事業所に対する評価を実施しているか。

<配点>20点

<時点>2019年度の取組が対象

【⑩】

<指標>高齢者の社会参加を促すため個人へのインセンティブを付与しているか。

ア 参加ポイント事業を実施しているか

イ 高齢者のポイント事業参加率が当該地域の高齢者全体の○割を超えているか

ウ ポイント事業参加者の健康状態等のデータベース化を実施しているか

エ ポイント事業参加者の○%以上が心身・認知機能等を維持改善している

<配点>各10点 複数選択可

<時点>2019年度の取組が対象

以上、保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金(2020年度市町村版)の評価指標の概要、並びに保険者がより高いモチベーションで取り組む可能性が高いと思われる項目から幾つかの具体的評価内容を抜粋してお伝えさせていただきました。

事業者の皆様としては、先ずは評価指標の内容全体にしっかり目を通した上で「自社に影響を及ぼしそうな指標」「自社が貢献できそうな指標」等についてピックアップし、早めに準備・整備を行っておく必要があると言えるでしょう。

私たちも今後、引き続き、本テーマを含め、より有益な情報・事例等を入手出来次第、皆様に向けて発信してまいります。

※文中でも申し上げた通り、紙幅の都合上、今回は「2-(5) 介護予防/日常生活支援」の一部の指標しかご紹介できませんでしたが、是非、お時間を取ってその他全ての指標に目を通していただければと思います。関心をお持ちになられた方は、下記よりダウンロード下さいませ。

2020年度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価指標

(PDFのp1~p17までが都道府県向け評価指標、p18~p40までが市町村向け評価指標になっています)

↓

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000610972.pdf

公開日 2020/04/01

毎年2月末~3月末に開催される「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(通称:担当課長会議)」。

日本中の保険者の介護保険を担当する部署の課長が東京に集い、次年度の厚生労働省全体方針について確認する定例会議なのですが、今年は新型コロナウイルス感染症の影響で会自体は中止となり、資料共有のみに留まる形になりました。

その中から特にサ高住や住宅型有料老人ホームを経営されている皆様に関連が深いであろうトピックスを一つピックアップし、お伝えしてまいります。

では、早速、中身の確認に移ってまいりましょう。下

記は、厚生労働省 総務課 介護保険指導室 により提出された資料からの抜粋です。

住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅といった高齢者向け住まい(以下「高齢者向け集合住宅」という。)は、高齢者の多様な住まいのニーズの受け皿として重要な役割を果たしている一方で、併設する介護事業所から過不足のないサービスが提供されているかどうかといった様々な課題も指摘されている。

このため、平成 30 年度予算において、これらの事業所に対する重点的な実地指導が推進されるよう、体制整備を支援する「高齢者向け集合住宅関連事業所指導強化推進事業」を創設し、実施している。

令和2年度においては、集合住宅関連事業所への実地指導の実施回数が多い自治体について、実施要綱を一部改正し、補助上限額の見直しを行うこととしているので、本事業の積極的な活用について検討をお願いしたい。

〔事業概要〕

ここ数年の間、住宅型有料老人ホームやサ高住を経営されている全国の介護経営者様より、「今まで何も指摘を受けていなかったのに、突然、監査のような厳しい雰囲気で行政が実地指導にやってきた」等のお話をうかがう機会が格段に増えてきていたのですが、その背景には恐らく上記「高齢者向け集合住宅関連事業所指導強化推進事業」の創設があったと推測され、今回の補助額積み増しにより、この動きはさらに加速してくるのではないかと思われます。

ちなみに簡単におさらいしておきますと、本事業が創設されるに至った経緯・きっかけとしては、平成29年に大阪府福祉部高齢介護室が主催した「高齢者住まいの質の向上に関する検討部会」において明らかにされた下記データが発端となっている、と考えられます。

※出典:第1回 高齢者住まいの質の向上に関する検討部会(参考資料)

上記数値を確認する限り、大阪府内の住宅型有料老人ホーム・サ高住においては各要介護度別にみても「区分限度支給額に対する利用割合」が相当高いことがうかがえます(大阪府に限った話ではないと思われますが)。

ちなみに当時、比較対象として掲げられていたのが、厚生労働省が介護給費費分科会内で示した下記データ「要介護度別の支給限度額と平均的な利用率」です。

※出典:第145回介護給付費分科会(平成29年8月23日開催)

両データを比較すると、明らかに大きな差が生じていることが分かります。

住宅型有料老人ホームやサービス付高齢者向け住宅はあくまで「居住+在宅サービスの外付け」であり、その意味では在宅サービス全般との間でこれだけの差が生じていることについては、「囲い込みではないか」との疑念が生まれてしまうことも致し方ないことかもしれません。

勿論、区分限度支給額というのは「必要な場合、ここまでは介護保険を活用しても良い」という限度額を表しているものであり、かつ、利用割合が高いことについて一概に「高い」「低い」と議論を行うのはケアマネジメントの観点からしても不適切な部分があるものと思われます。

ただ、上記大阪府が示したデータの母数が「4,787名(住宅型有料老人ホームの入居者数)」「4,019名(サービス付高齢者向け住宅の入居者数)」(いずれも「高齢者住まいの質の向上に関する検討部会」資料より引用)であったことを考えると、上記数値は決して「特例」「外れ値」と捉えることは難しく、やはり、行政の目が懐疑に向かうことは止むを得ない、と言いますか、当然のことなのかもしれません。

(下記は比較しやすいように、上記両データを基に弊社が作成した「区分限度支給額に対する利用割合」一覧表です。)

以上、「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(2020年3月10日公表)」資料より特に気になった点について採り上げ、簡単に解説させていただきました。

住宅型有料老人ホームやサ高住を経営されている介護経営者様は数多くいらっしゃるかと思います。

その中でも「ここ数年、実地指導が来ていない」という方については、2020年4月以降の早期に実地指導が入る可能性も考えられなくはなく、然るべき対応を進めておく必要がある、と言えるのではないでしょうか。

※引用元資料はこちら

↓

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken_129155.html

第1回 高齢者住まいの質の向上に関する検討部会(参考資料)(大阪府福祉部高齢介護室)

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/18262/00260831/siryo1-2.pdf

区分限度支給額(参考資料)(第145回介護給付費分科会)

公開日 2020/03/01

最終更新日 2020/03/24

「経済財政運営と改革の基本方針2019(いわゆる『骨太方針2019』)」に明文化され、その後の「介護保険制度の見直しに関する意見(2019年12月27日上梓)」でも大きく採り上げられる等、徐々に業界内でもその重要性が認識されつつある「保険者インセンティブ(今年度までの正式名称は『保険者機能強化推進交付金』)」。

その予算が来年度より200億円から400億円に倍増されることが既に決定している中、本インセンティブに対する大枠・方向性が、先月開催された「全国厚生労働関係部局長会議(以降、『同会議』と表記)」にて新たに発表されました。

今回、新たに発表された内容のポイントをピックアップし、皆様にご紹介してまいります。

では、早速、中身の確認に移ってまいりましょう。

同会議の老健局資料には、介護予防・健康づくり等に資する取組を重点的に評価することを目的に、次のような新たな文言(下記枠内の下線)が記載されています(これが今回のの最大のポイントです)。

令和2年度においては、公的保険制度における介護予防の位置付けを高めるため、保険者機能強化推進交付金に加え、介護保険保険者努力支援交付金(社会保障の充実分)を創設し、介護予防・健康づくり等に資する取組を重点的に評価することにより配分基準のメリハリ付けを強化

前述の通り、2019年度(令和元年度)においては「保険者機能強化推進交付金」しか枠組みが存在しておらず、故に今回の予算倍増もこの「保険者機能強化推進交付金」の予算額が200億円から400億円に増額される、との解釈が一般的でした。

しかしながら今回は、予算使途の意味付け、及び予算倍増に伴うメッセージをより一層明確化すべく、「保険者機能強化推進交付金で総予算200億円(内、都道府県分として10億円、市町村分として190億円)」「介護保険保険者努力支援交付金で総予算200億円(内、都道府県分として10億円、市町村分として190億円)」の2段構造へと変更になった次第です(下記はそのイメージ)。

※令和2年1月17日「全国厚生労働関係部局長会議」老健局資料より抜粋

上記イメージ図に記載がある通り、新設された「介護保険保険者努力支援交付金」は「予防・健康づくりに関する項目のうち重要な項目」に重点的に振り分けられることになります。

使途として重なる部分は色々と出てくると思われますので精緻な区分にはなり得ませんが、雑駁に整理してしまえば、保険者機能強化推進交付金は各保険者の「基盤(機能)整備」を中心に運用され、介護保険保険者努力支援交付金は予防・健康づくりに対する「アウトカム(成果)」を中心に運用される、と理解することが出来るのではないでしょうか。

では、予防・健康づくりに対する「アウトカム(成果)」とは一体、どのようなものなのでしょうか?

現時点においては2020年度(令和2年度)の評価指標は未だ開示されていないため、「まだ分からない」というのが正直なところですが、参考として、例えば2019年度(令和元年度)においては次のようなアウトカム指標が設定されていました。

<指標>個別事例の検討等を行う地域ケア会議における個別事例の検討件数割合はどの程度か

(個別ケースの検討件数/受給者数)

ア 個別ケースの検討件数/受給者数 ○件以上(全保険者の上位3割)

イ 個別ケースの検討件数/受給者数 ○件以上(全保険者の上位5割)

<配点>ア12点 イ6点 ア又はイのいずれかに該当すれば加点

<時点>2018年4月から2018年12月末までに開催された地域ケア会議において検討された個別事例が対象

<指標>居宅介護支援の受給者における「入院時情報連携加算」又は「退院・退所加算」の取得率の状況

ア 〇%以上(全保険者の上位5割)入院時情報連携加算

イ 〇%以上(全保険者の上位5割)退院・退所加算

<配点>各6点 ア又はイのいずれかに該当すれば加点

<時点>2019年3月時点及び2018年3月から2019年3月の変化率が対象

<指標>介護予防に資する住民全体の通いの場への65歳以上の方の参加者数はどの程度か

(【通いの場への参加率=通いの場の参加者実人数/高齢者人口】 等)

ア 通いの場への参加率が〇%(上位3割)

イ 通いの場への参加率が〇%(上位5割)

<配点>ア15点 イ8点 ア又はイのいずれかに該当すれば加点

<時点>前年度実績(2018年4月から2019年3月)

<指標>

1.軽度【要介護1・2】(要介護認定基準時間の変化)

一定期間における、要介護認定者の要介護認定等基準時間の変化率の状況はどのようになっているか。

2.軽度【要介護1・2】(要介護認定の変化)

一定期間における要介護認定者の要介護認定の変化率の状況はどのようになっているか。

3.中重度【要介護3~5】(要介護認定基準時間の変化)

一定期間における、要介護認定者の要介護認定等基準時間の変化率の状況はどのようになっているか。

4.中重度【要介護3~5】(要介護認定の変化)

一定期間における要介護認定者の要介護認定の変化率の状況はどのようになっているか。

<指標(1~4共通)>

ア 時点(1)の場合〇%(全保険者の上位5割を評価)

イ 時点(2)の場合〇%(全保険者の上位5割を評価)

<配点(1~4共通)>

15点 ア又はイのいずれかに該当すれば加点

<時点(1~4共通)>

(1)2018年1月→2019年1月の変化率

(2)2018年1月→2019年1月と2017年1月→2018年1月の変化率の差

※以上「2019年度保険者機能強化推進交付金(市町村分)に係る評価指標」より抜粋

上記4点については次年度も引き続き評価指標に盛り込まれる可能性も高く、加えて私見ながら、今後、上記以外にも“科学的介護”との連動の中で「ADLのアウトカム(バーセルインデックスetc)」「認知症のアウトカム指標(認知症行動障害尺度としてDBD13・意欲指標としてのバイタリティインデックスetc)」その他にも栄養管理、口腔ケア、排泄ケア等の重要領域についても様々な指標が新設される可能性も考えられるでしょう(保険者インセンティブのスキームを活用する場合もあれば、現状のADL維持等加算のように“事業者向け加算の拡充”というスキームを活用する場合もあるかもしれませんが)。

以上、次年度に新設される「介護保険保険者努力支援交付金」の大枠・方向性、並びに2019年度(令和元年度)の「保険者機能強化推進交付金」で採用された主なアウトカム指標についてご紹介させていただきました。

昨今の議論の流れから、国としてもこの“保険者インセンティブ”の取り組みを重視していることは誰もが知るところだと思います。

その意味でも事業者の皆様としては今後、公表される評価指標の内容全体にしっかり目を通した上で「自社に影響を及ぼしそうな指標」「自社が貢献できそうな指標」等についてピックアップし、早めに準備・整備を行っておく必要があると言えるでしょう。

※本状の引用元資料はこちら

↓

令和元年度 全国厚生労働関係部局長会議

公開日 2020/02/01

最終更新日 2020/02/12

2020年1月17日に開催された「全国厚生労働関係部局長会議」。

そこでは各部局における来年度の予算案があらためて示されており、そこから読み取れる“注力領域”は今後、介護事業者の経営にも様々な影響を及ぼしてくるものと思われます。

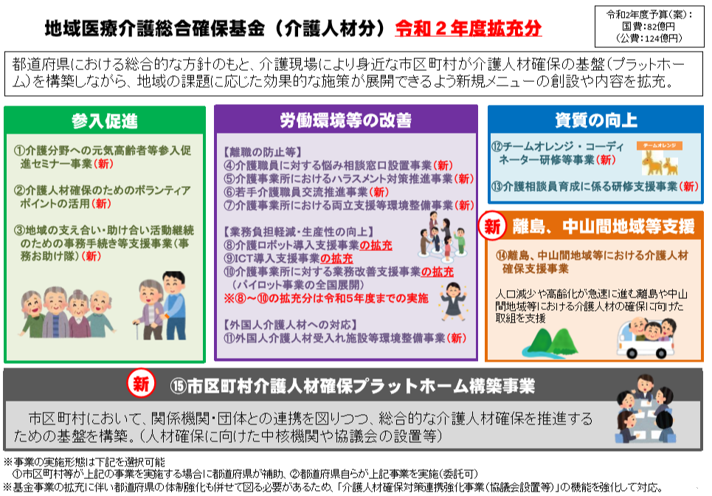

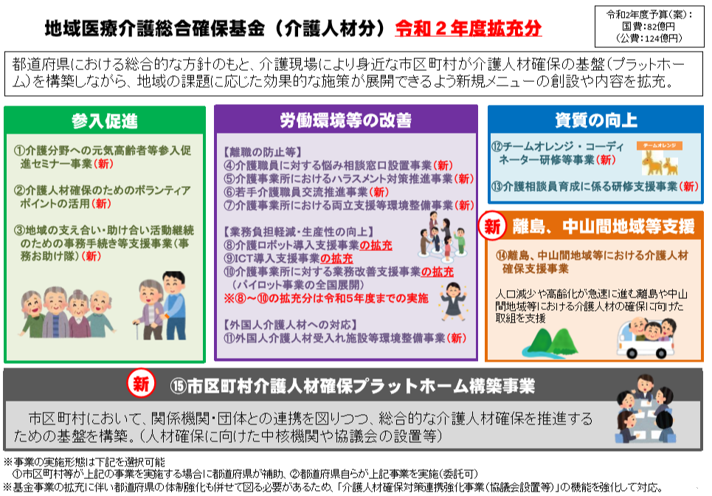

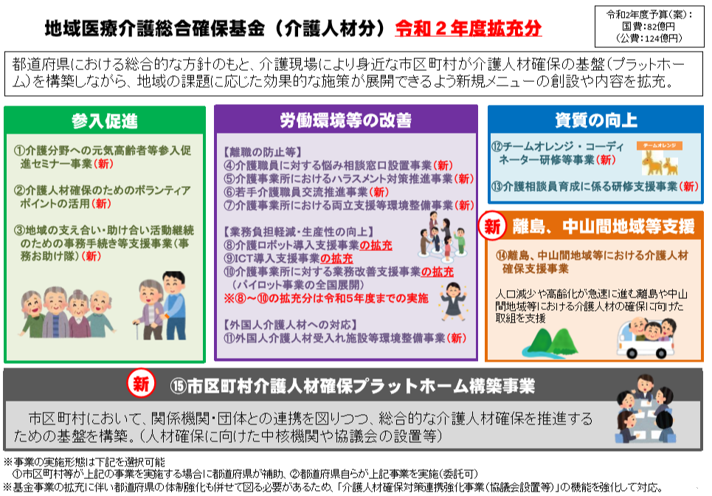

今回は中でも大幅に支援メニューが拡大された“地域医療介護総合確保基金(※)”に注目し、特に介護事業者に直接的にメリットが生まれそうな支援内容を中心に抜粋してご紹介させていただきます。

(※)地域医療介護総合確保基金・・・・消費税率の引き上げによる増収分を使って創設された財政支援制度。介護サービス提供体制の強化を図る目的で47都道府県に設置されており、あらかじめ国が選定している政策メニューの中から都道府県や市町村などが地域の実情に応じて使途を決定する。

では、早速、確認してまいりましょう。

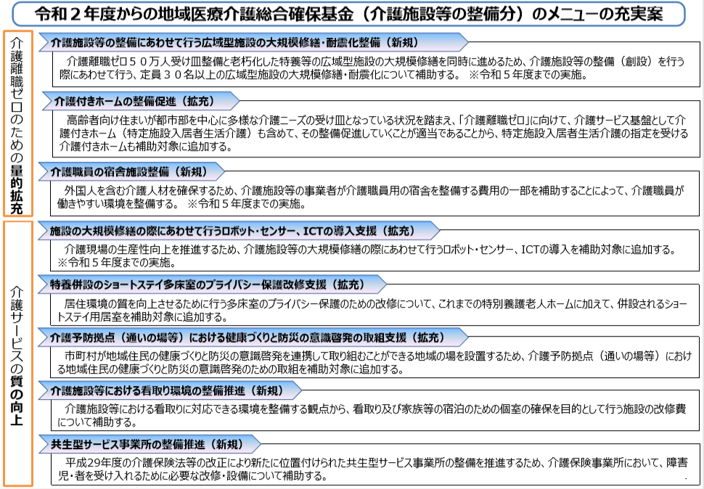

支援メニューは「介護施設等の整備分」で8種類・「介護人財分」で15種類の計23種類がありますが、そこから「介護施設等の整備分」で7点、「介護人材分」で4点、合計11点を抜粋して確認してまいります。

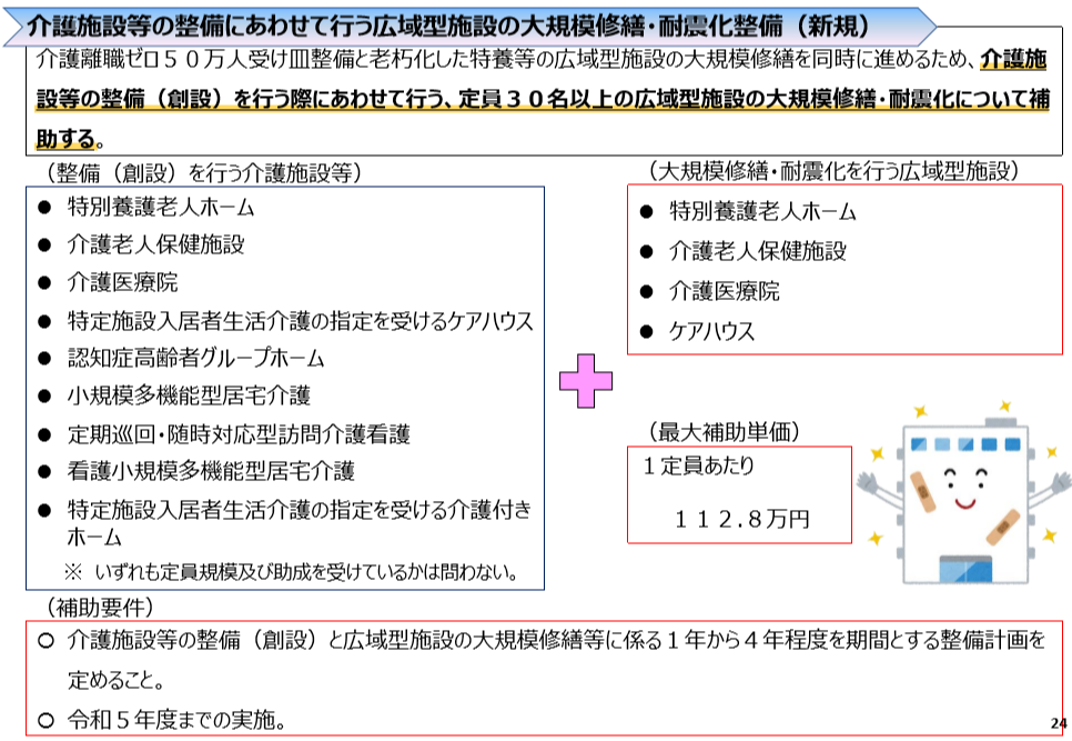

先ずは1点目の事業、「介護施設等の整備にあわせて行う広域型と施設の大規模修繕・耐震化整備」についてです(ご確認いただければ或る程度ご理解いただける内容であることから、以降は資料からの抜粋部分を一気に羅列する形式で記載してまいります)。

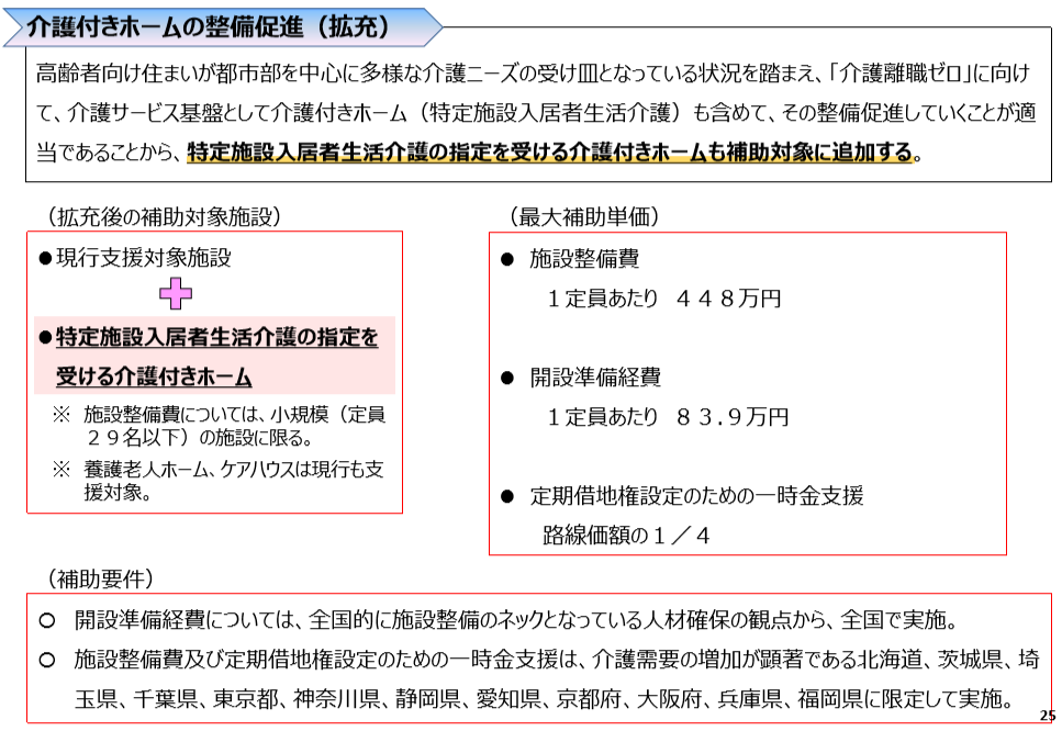

続いて2番目の事業、「介護付きホームの整備促進」についてです。

続いて3番目の事業、「介護職員の宿舎施設整備」についてです。

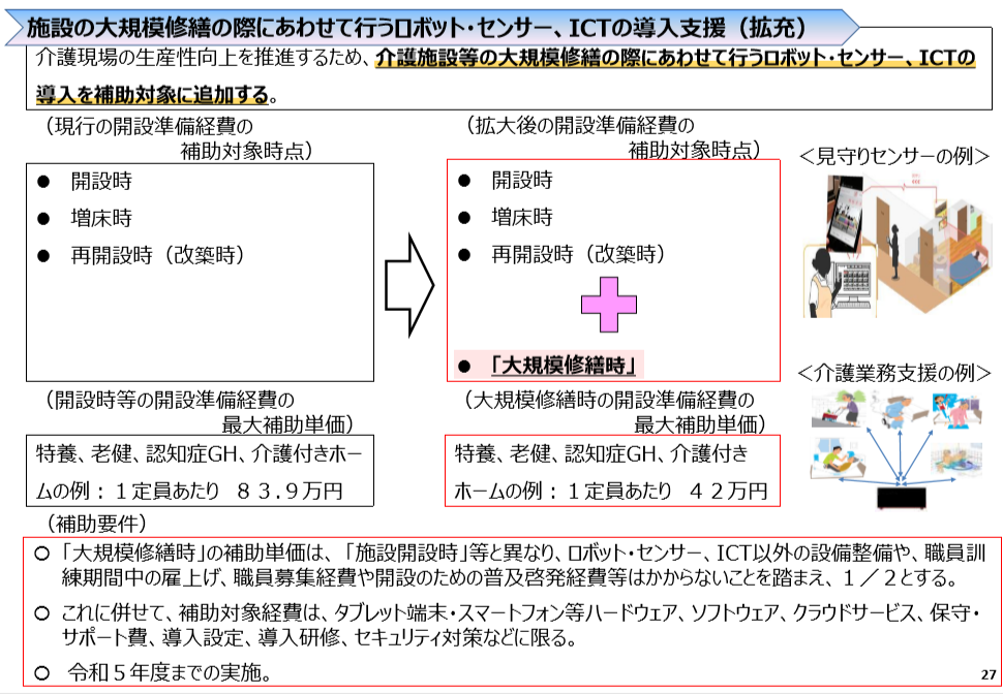

続いて4番目、「施設の大規模修繕の際にあわせて行うロボット・センサー、ICTの導入支援」についてです。

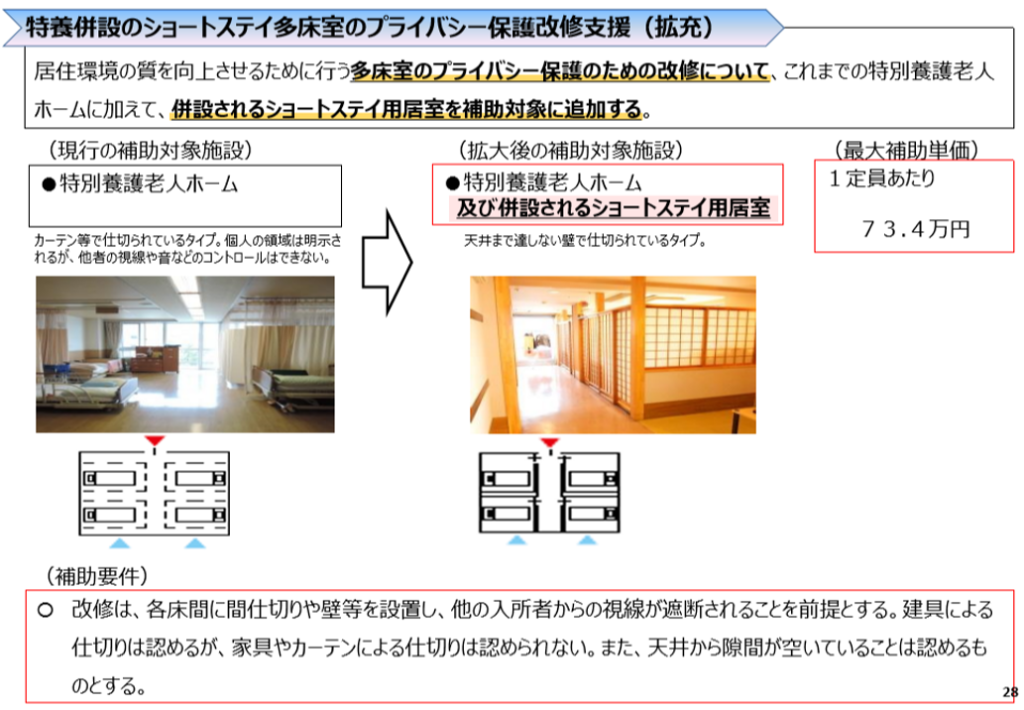

続いて5番目、「特養併設のショートステイ多床室のプライバシー保護改修支援」についてです。

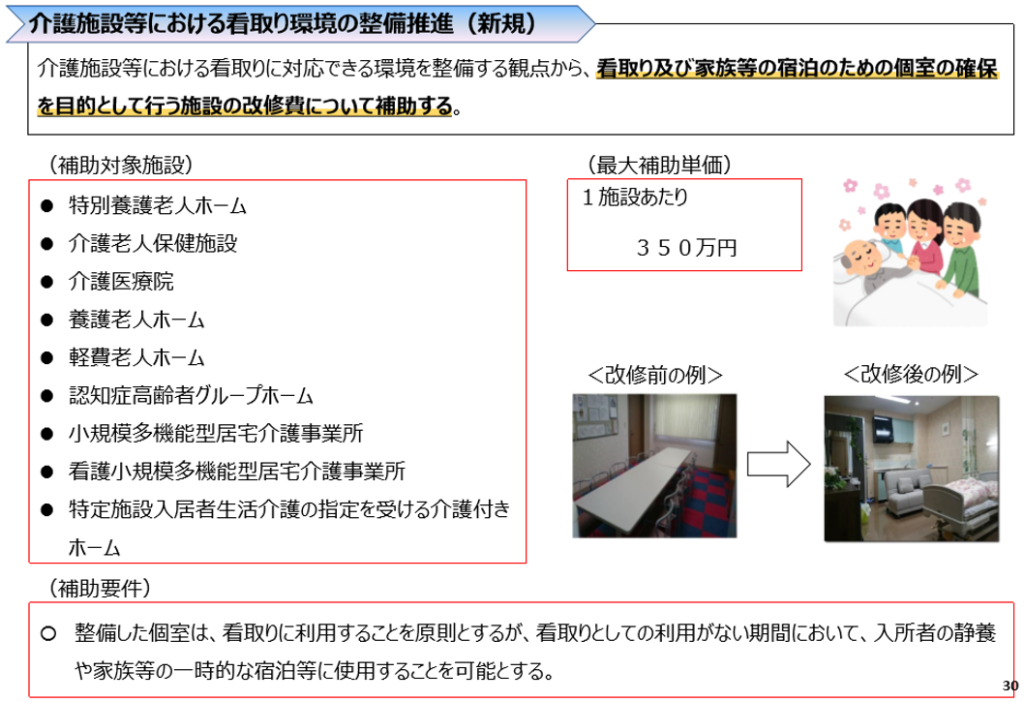

続いて6番目、「介護施設等における看取り環境の整備推進」についてです。

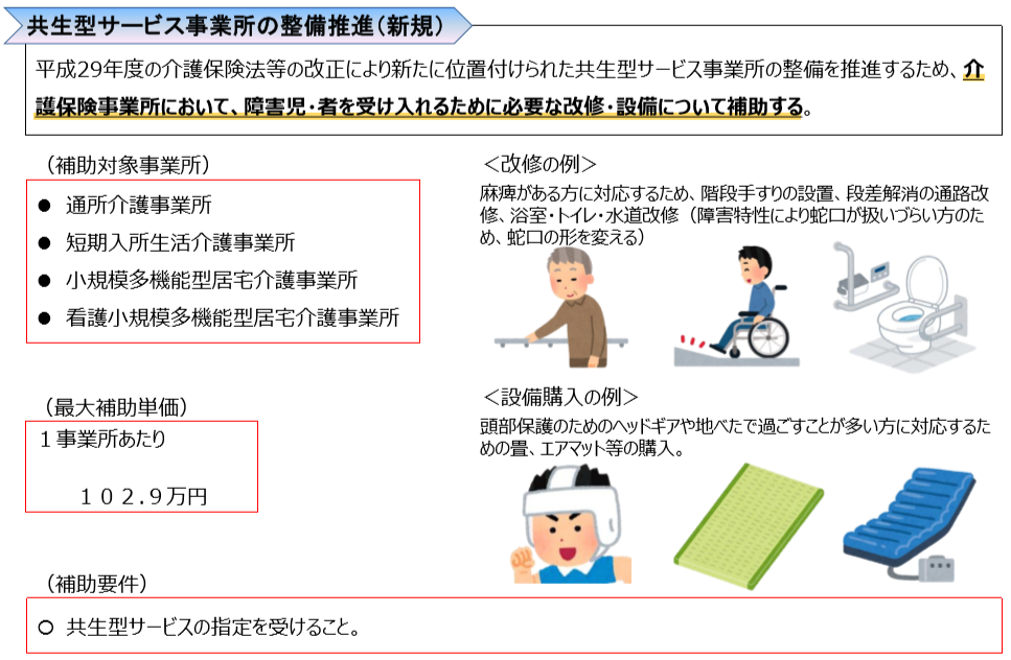

続いて7番目、「共生型サービス事業所の整備推進」についてです。

以上が「介護施設等の整備分」支援メニューからの抜粋でした。ここからは「介護人材分」の支援メニューの注目内容・ポイントを見てまいります。

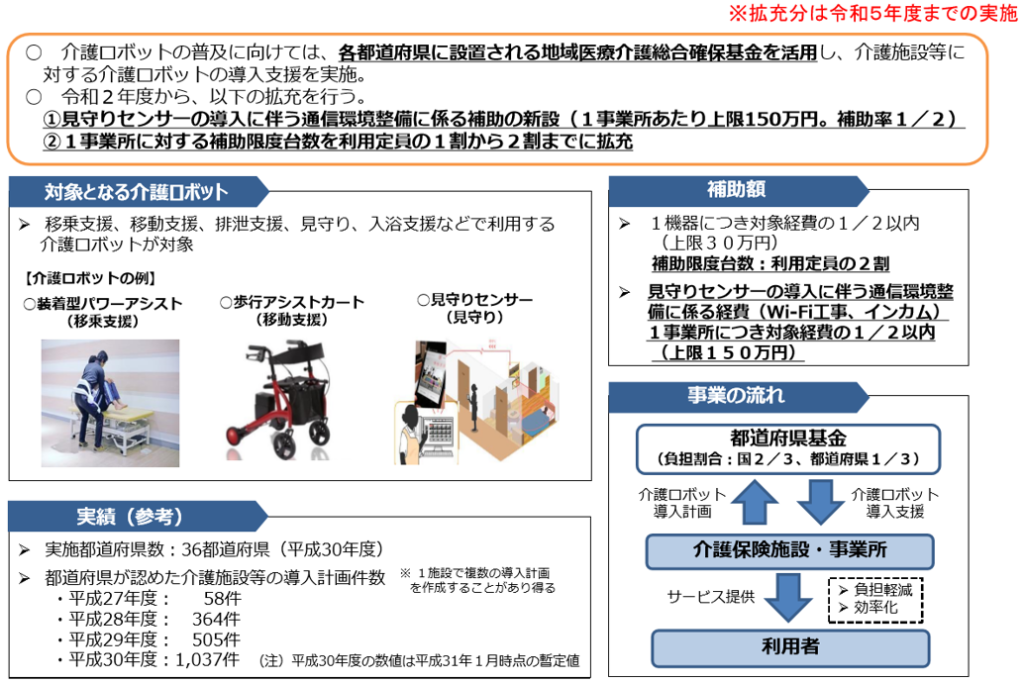

「介護施設等整備分」から続けて数えて8番目、「介護ロボットの導入支援等環境整備」についてです。

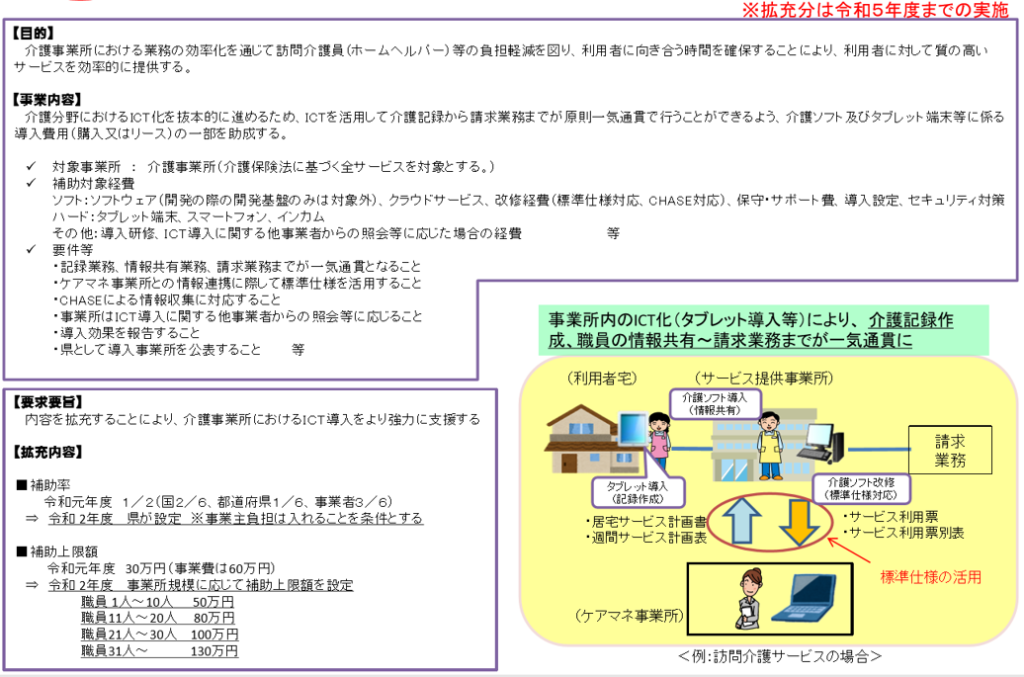

続いては9番目、ICT導入支援についてです。

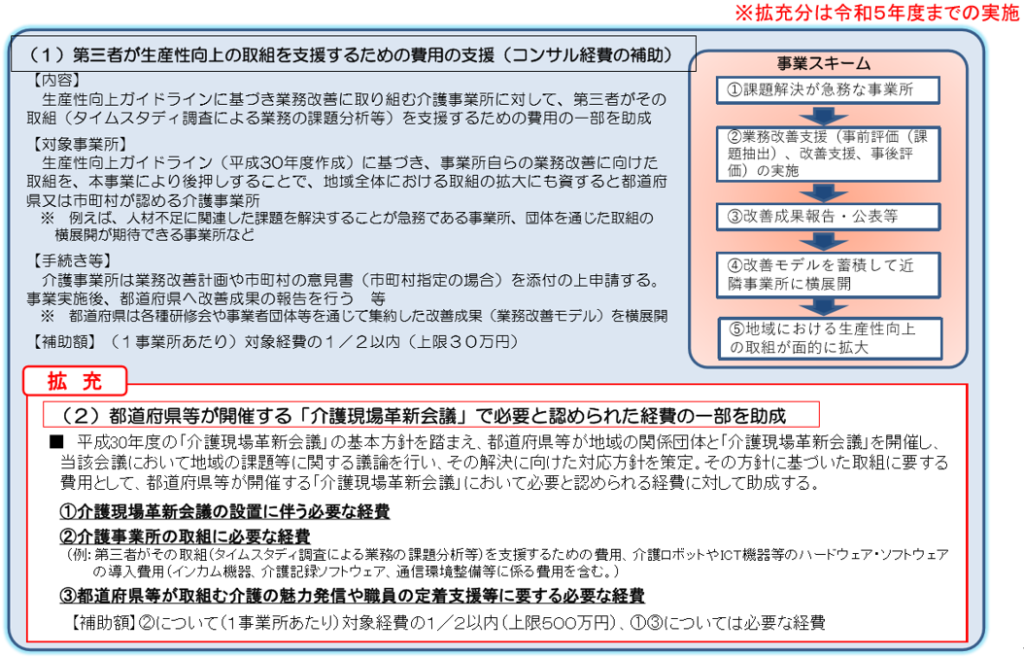

続いては10番目、「第三者が生産性向上の取組を支援するための費用の支援(コンサル経費の補助)」についてです。

最後に11番目、「外国人介護人材受入れ施設等環境整備」についてです。

以上、全国厚生労働関係部局長会議の老健局分資料から、多くの介護事業者に関連し、メリットが生まれそうな支援メニュー内容を抜粋・紹介させていただきました。本基金は都道府県や市区町村が全支援メニューの中から自地域に適合しそうな内容をピックアップし、計画を策定した上で申請する形となりますので、もし、自法人として「この支援メニューを使いたい!」というものがある場合は、早め早めに都道府県や市区町村の窓口へ相談・要望を上げておいた方が宜しいかもしれません。また、今回のニュースレターでは紙面の都合上、ポイントをご紹介することしか出来ませんでしたが、他にも都道府県や市区町村から委託を受ける形で行われる事業に対する支援メニューなども豊富に揃っています(全支援メニューの全体像を確認されたい方は下記をご確認下さい)。その意味でも、関心があるものについては是非、ご自身で更に深く調べてみることをおススメする次第です。我々としても今後、より有益な情報・より有効な打ち手が見え次第、皆様に積極的にお伝えしてまいります。

※上記内容の参照元データはこちら(上記内容は老健局、社会・援護局の資料から抜粋しています)

https://www.mhlw.go.jp/topics/2020/01/dl/8_roken-01.pdf

※全支援メニューの全体像はこちら

・介護施設等の整備分

・介護人材分

公開日 2020/01/20

最終更新日 2020/02/12

介護事業所にとって現在の最大の経営課題は人材募集と定着ではないでしょうか。

弊社では50社近い介護事業所・障害福祉事業所のお客様とお付き合いさせていただいておりますが、社長様の一番の悩みは人手不足です。

スタッフが退職するので人材募集しても、ほとんど応募がない。

仕方なく人材紹介会社を活用して採用したが、すぐに辞めてしまい、高額な費用だけ払わせられた・・・といったような内容が非常に多いです。

しかし、中には、スタッフが辞めない(スタッフが辞めないことが最大の人手不足対策です!)、また、必要なときはスタッフが知り合いを紹介してくれたりする事業所もあります。

一方で、スタッフが辞め、新たな採用もできなくて、やむ無く倒産される事業所があることも事実です。

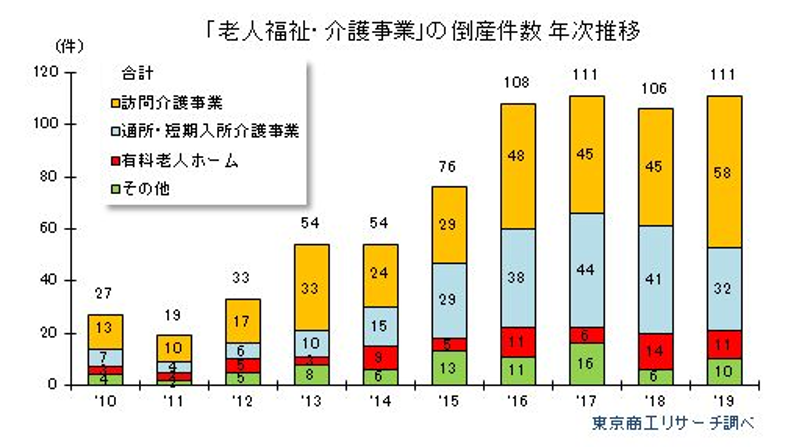

上記データは介護事業所の倒産件数の推移です。

廃業したり身売りしたりしたケースはこの何倍にも及ぶと言われております。

また、人手不足は今後年を追うごとに増していきます。

では、今後の人事戦略を考えるにあたり、どのような事業所になるべきなのでしょうか。

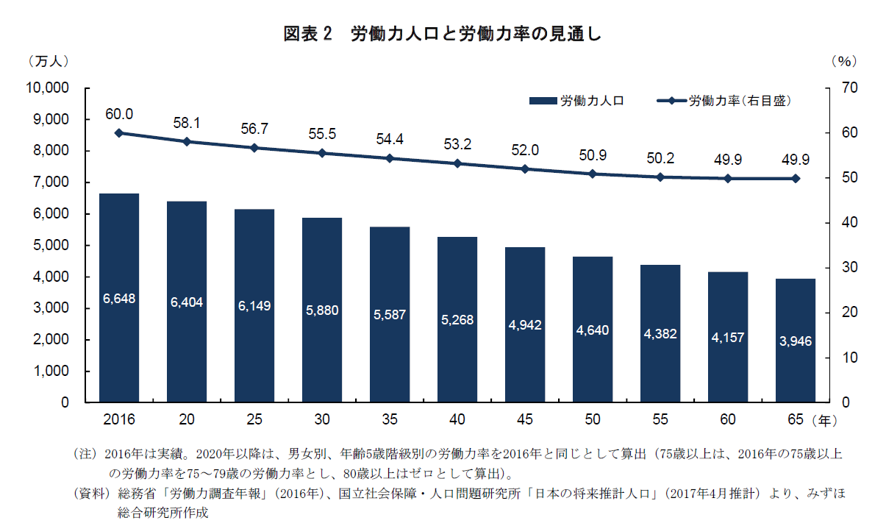

まずは、今後の労働力人口の予測を見てみましょう。

15歳~64歳の2020年時点での人口6,404万人であり、2030年には5,880万円となり、

524万人減少することとなります。

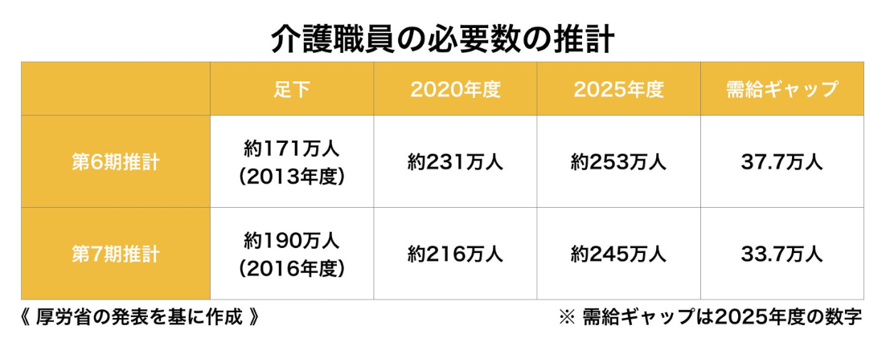

また、厚生労働省によると、介護職員の必要数は2025年で34万人不足すると予測されております。

労働力人口が減少し、かつ介護職員必要数が増えていきますので、人材採用は今後ますます厳しくなり、恐らく倒産する件数も増えていくと思われます。

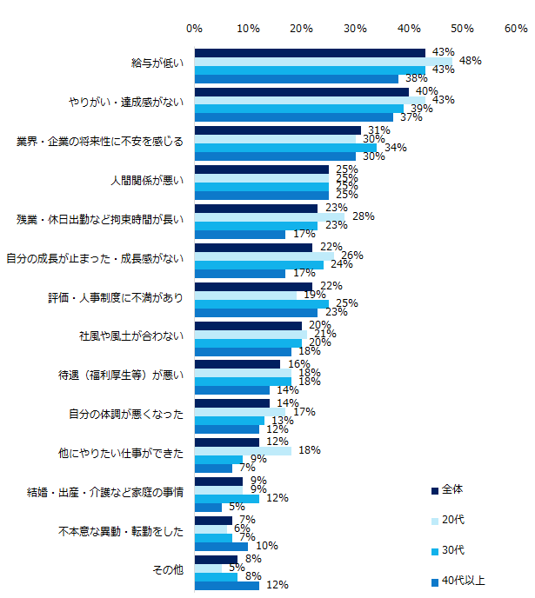

つぎに、転職を考えるきっかけをみてみましょう。

下記は『エン転職』年ユーザーアンケート調査結果です。

大きく分けると、

に分けられます。

これらから分かるように、退職者の穴埋めのために多額の費用を使って新規採用をしても、上記のような、経営的な根本を見直さない限りスタッフの定着は難しく、またすぐに辞めてしまうという悪循環の繰り返しとなってしまいます。

そして最悪の場合倒産となってしまうかもしれません。

理想を言えば、労働条件がよく、仕事へのやりがいがあり、キャリアアップもでき、会社の将来性に関する明確なビジョンがあり、人間関係が良好な会社に入りたいと誰もが思っているということです。

一言でいえば、誰もがホワイト企業に採用されたいのです。

誰もブラック企業には採用されたくありません。

ただ、人によって価値観が異なるため、自社が目指す会社が理想かどうかは一概には言えません。

どんなに努力しても、すべての人にとってのホワイト企業になることは不可能ということです。

従って、貴社が目指すホワイト企業になるように戦略的に体制を整えて、その理想に共感していただける方を採用すれば、すぐに辞めてしまうリスクが減ります。

しかし、すぐにそのようなホワイトな事業所になることは、費用やマンパワー面等によって難しいことは誰でも容易に理解できますし、労働者側にしても、そのようなホワイトな事業所が多く存在しているなんて誰も思ってはおりません。

では、よい人材は、貴社のどのような内容を見て応募しようとするのでしょうか?

それは、貴社が理想とする会社像が明確であり、その理想像に向かって、実際に動いていることが見えている事業所です。

また、介護業界はまだブラックだと思っている人が多いので、それを払しょくする努力も必要です。

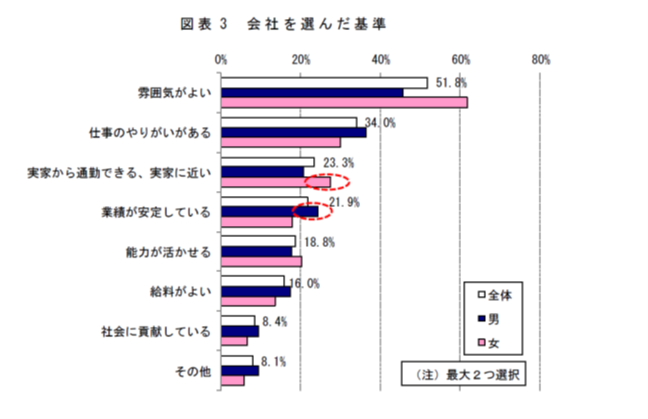

下記は、三菱UFJリサーチ&コンサルティング(新入社員意識調査アンケート結果)による、新入社員が、会社を選んだ基準です。

当然ですが、会社を辞めた理由の裏返しですね。

では、どのようにして「雰囲気がよい」とか「仕事のやりがいがある」などが分かるのでしょうか。

中小企業の場合、効果的にこのようなことが把握できる内容が外部発信されていないため、なかなか募集しても人が来ない、ということは容易に推測できますね。

外部に発信するには、①発信する媒体と②発信する内容が必要です。

今の時代、発信する媒体はたくさんあります。

自社ホームページ、ブログ、LINE、facebook、instagramなど、その気になればいくらでもあります。

問題は、発信する内容がない、あったとしても、どのように具体化すればよいか分からない、ということではないでしょうか。

従って、前述しましたとおり、貴社のホワイト企業とする会社像を明確にして、その理想像に向かって、実際に動いていることを具体的に見せることが重要なのです。

ひいては社員の採用につながっていきます。

貴社にとってホワイトな会社の定義と明確なゴールを決めましょう。

と言われても、具体的にどうすればよいか分からないですよね。

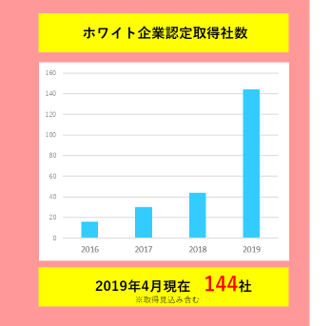

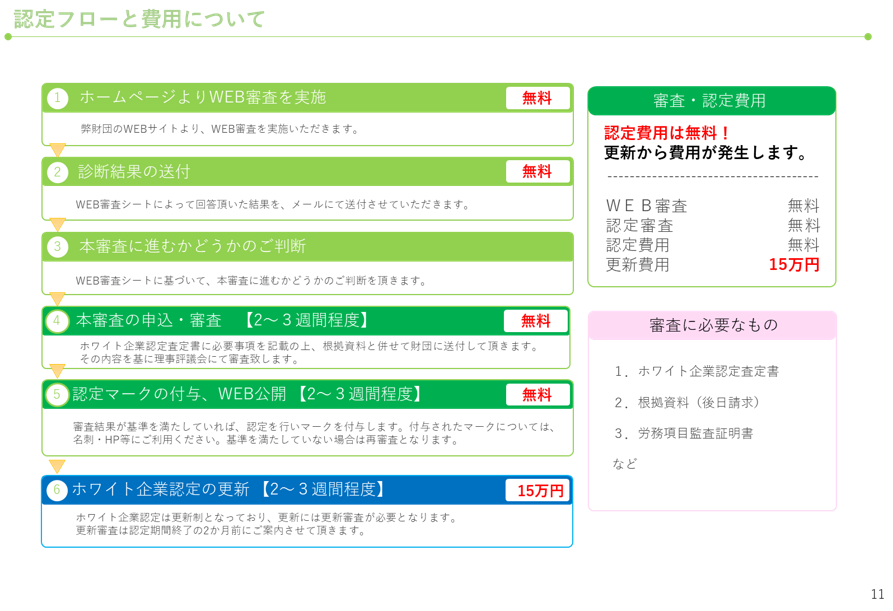

そこで、ホワイト企業認定マークの取得を目指されてはいかがでしょうか?

このマークを取得することで、貴社はブラック企業ではないということはを明確に発信することができます。

企業のホワイト化を総合的に評価する国内唯一の認定制度です。

“次世代に残すべき素晴らしい企業”を発見し、ホワイト企業認定によって取り組みを評価・表彰する仕組みです。

人々がそれぞれの個性と特徴を活かしながら、「家族に入社を勧めたい次世代に残していきたい」企業を指し、具体的には下記の3要素を併せ持っている企業です。

そのため、下記の6つの項目において一定以上の取り組みをされている企業が認定されます。

現在(2019年4月時点)で144社が認定されております。

また、実際、ホワイト企業認定企業になったことで、2017年の新卒エントリー100名が2019年は505名になった事例がございます。

ホワイト企業認定をされますと1年後の更新時に15万円の費用がかかり、以後同様となります。

ただ、実際、前述した6つの項目すべてにおいて、一定以上の点数がとれる体制をすぐに整えられる企業はほとんどありません。

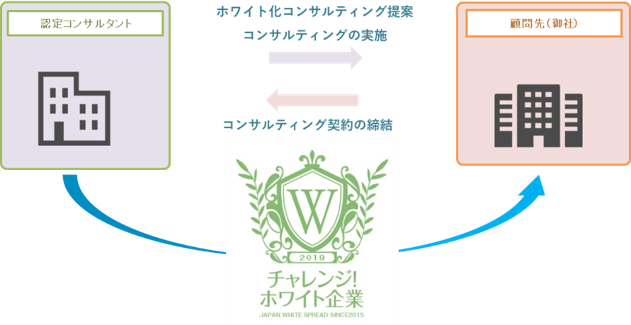

そのため、現在、ホワイト企業認定取得に向けて取り組んでいる事業様向けに、チャレンジホワイト企業マークを利用することができます。

名刺やHPでの掲載や社内での改善活動のPR、また求人広告などにご利用いただくことができます。

また、コンサルティング契約がされている場合には、認定や更新に関する費用は必要ありません。

また、ホワイト企業認定に向けてチャレンジしていることを具体的に外部発信することで、よりよい人材を採用することができる事業所になると思われます。

弊社は、社会保険労務士事務所として20年近く活動しており、10人程度で組織的に組織的に経営している会社です。

専門職ではありますが、個人の能力に負うのではなく、組織としての能力でお客様にサービスを提供することをモットーとしております。

また、近年は、社会保険手続きや労務相談、助成金だけでなく、人事評価制度、経営コンサルティングに力を入れております。

そのコンサルティングのひとつとして、ホワイト財団による認定コンサルタントとして活動しております。

貴社の問題点をヒアリングし、貴社が「次世代に残すべき素晴らしい企業=ホワイト企業」になるべく具体的な提案をし、全力でサポート致します。

弊社のホワイト認定コンサルタントにおける想いは、下記URLを参照下さい。

https://jws-japan.or.jp/consultants/%e7%a6%8f%e7%94%b0%e3%80%80%e5%89%9b%e5%b9%b4/

公開日 2020/01/20

最終更新日 2020/01/21

今年1月7日に、東京商工リサーチから2019年「老人福祉・介護事業」倒産状況

というレポートが発表されました。

https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20200107_01.html

すでにお読みになられた方もおられるとは思いますが、思ったことを記載いたします。

お客様の中でも人材に困っていない事業所がございます。

なぜなんだろうと考えてみました。

原因の最大は、賃金が安いことです。

ただ、処遇改善加算Ⅰを受給すると相当な金額になります。

これらの金額を、優秀な人材の採用と定着につながるように活用すべきです。

人材が定着している事業所は、どのような人に幾ら支給するのかという基準をしっかり決めて、スタッフに公表しております。

もちろん、通常の賃金と処遇改善加算分は明確に区別できるように、項目を分けていることはいうまでもありません。

また、このレポートにもありますが、二極化が進んでいることは実感としてあります。

上記は処遇改善加算の配分のお話しをいたしましたが、実際に事業所の制度として実施するにはそれだけではすみません。

賃金表を作成し、人事考課表を作成し、面談をしっかりと定期的におこなう必要があります。

貴社の身の丈にあった人事制度(キャリアアッププラン)が必要ということになります。

また、人材が定着している事業所の特徴としては、研修をしっかり行っております。

社風としましては、管理者(または社長)とスタッフの距離感が近い事業所です。

コミュニケーションがしっかりとれているので、スタッフの不満や懸念事項が早めに把握できるのでしょうね。

その他、福利厚生や研修計画、経営計画をスタッフと一緒に(または意見を取り入れて)作成したりもしております。

やり方は事業所ごとに様々ですが、結局のところ、スタッフ定着には王道を進むしかないということですね。

レポートの中で、“小・零細規模の倒産が大半を占めた。”とあります。

介護業界だけでなく、どの業界でも規模が小さくなるほど人材採用が難しくなっております。やはり、応募者としては、大きな会社で安定的に働きたいのでしょうね。

分かる気がします。

では、小・零細規模事業所はどうすればよいのでしょうか。

人材広告を出しても恐らく応募はほとんどないですよね。

実際そのような規模で人材に困ってない事業所は、現在のスタッフが新たなスタッフを紹介してくれているのです。

従って、紹介したくなる事業所にならなければならないということです。

弊社は、スタッフが定着する組織を作るお手伝いをさせていただくことができます。

ご興味がございましたらご連絡下さい。

公開日 2020/01/01

最終更新日 2020/01/21

2019年12月16日の介護保険部会にて素案が提示された、「介護保険制の見直しに関する意見(素案)」(以下、「本資料」という)。本部会では2021年度介護保険法改正・報酬改定に向けた論点整理、及び視点の提示が行われ、弊社としてもその議論内容を都度、皆様にも共有させいただいてまいりました。

今回はあらためて介護事業経営にとって重要だと思われるポイント、加えて現時点で認識しておいた方が良いと思われる内容を抜粋し、皆様にお伝えさせていただきたく思います。

では、早速、中身を確認してまいりましょう。先ずは一つ目の論点についてです。

今後、いわゆる「生産年齢人口」が各地で減少する中、この“就労”“社会参加”というキーワードは「職員側」「ご利用者側」双方の視点において我々の業界においても大変大きな意味を持ってくるものと思われます。

この“就労”“社会参加”というキーワードを何らか自社に取り組んでいくことが出来ないか、経営者の皆様には頭に置いておいていただきたく思います。

続いて、2点目のポイントに移ります

「地域のすべての高齢者との接点をつくり、各々個別に適宜、必要な支援を提供していく」地域包括ケアの要諦の一つとも言えるこのコンセプトを実現していくためにも、「通いの場」の重要性はますます高まることになるでしょう。

また、“町づくりへの貢献”を標榜する事業者にとっても、この領域は中長期的な視座に立って取り組みを検討すべきテーマかもしれません。心に引っ掛かりを覚えられた方は是非、頭に留めておくべき情報かと思います。

続いて、3番目のポイントに移ります。

“朗報”という理解も成立しますが、一方では、「要介護1・2の方々の地域移行」の前哨戦、という見方も出来るかと思います。

また、サービス単価や事業規模の弾力化が図られない中で、どこまで比較的高単価(総合事業と比べて)な要介護者の受け入れが可能になるか等、周辺環境の動きにも注視しておく必要があるでしょう。

では、4番目のポイントに移ります。

「質の高いケアマネージャーには相応の処遇改善が行われる」是非、そのような好循環を生み出してほしいものです。それでは、5番目のポイントに移ります。

「外部委託を行いやすい環境の整備」是非、予防ケアマネジメントにかかる労力と整合性のつく単価設定についても検討いただきたいものです。それでは、6番目のポイントに移ります。

「通いの場への高齢者参加率」や「要介護認定基準時間の変化率」「要介護認定者の変化率」等々、今後、具体的な定量実績が計測できるアウトカム指標への配点が高くなったりを含め、成果創出への意欲が向上されるような取り組みが強化されてくるものと思われます。

もしそうなった場合、自治体の要介護認定マネジメントはどのように変化するのか・しないのか、、、、予め自保険者の目線に立った対応予測を立てておいた方が宜しい情報かと思われます。

それでは、7番目のポイントに移ります。

過去には「情報収集に協力してくれる事業者には相応のメリット(加算etc)が準備されるのでは?」という話も出てきています。

基本指標としてADL関連はバーセル・インデックス、認知症関連はバイタリティ・インデックスやDBD13等が活用されるとのこと、事業者としても早めにそれら評価指標に慣れておいた方が宜しいかもしれません。

続いて、8番目のポイントに移ります。

サービス付高齢者向け住宅には「外部の目」が入る仕組みが既に整備されていますが、住宅型有料老人ホームにはまだそこまでの仕組み・体制が整備されていないのが現状です。

高齢者住宅における、いわゆる“囲い込み”の問題も疑問視される中、特に住宅型有料老人ホーム事業者としては頭に置いておいた方が良い情報かもしれません。

それでは、9番目のポイントに移ります。

2019年10月にも大きな処遇改善が実施されましたが、更なる拡充施策が展開されるのか、、、注視しておきたいところです。

それでは、10番目のポイントに移ります。

「(普及に向けての)事業者への支援」とは果たしてどのようなものなのか?導入助成金?加算?それとも(ITを促進している企業に対する)認証評価?これからの議論の動向を注視しておく必要があるでしょう。

それでは、11番目のポイントに移ります。

特に上記下線部分の定義・認識が重要だなぁ、とあらためて感じた次第です。それでは、12番目のポイントに移ります。

大きな枠組みの議論となるため、引き続き、情報を注視していくべき内容かと思われます。

それでは、13番目のポイントに移ります。

この制度が導入されれば非常に画期的だな、と感じる一方、既存の考え方とは相容れない仕組みであることも理解できるところです。

現時点では実現の可能性は極めて低そうな印象ですが、こちらも今後の流れを追いかけてまいりたいと思います。

それでは、14番目のポイントに移ります(こちらは目を通しておく程度で十分かと思われます)。

最後に、15番目のポイントを確認しておきましょう。

「住所地特例対象施設から同一市町村のグループホームに移る場合に限り、例外として住所地特例が適応される」そんな改正案が出される可能性もなくないかもな、と感じた次第です。

以上、今月は「介護保険制度の見直しに関する意見」の内容についてお伝えしました。

この資料により、2021年の法改正・報酬改定へ向けての大きな方向性は概ね示されたと思われます。

今後の手続きとしては、議論は介護給付費分科会へと引き継がれ、より細かな改正法案・改定報酬案に関する審議が展開されることになります。

経営者・幹部の皆様は是非、ご自身でも情報を追いかけていただくと共に、制度の活用は重要である一方、そこにばかり心が奪われ、結果、制度に振り回される、ということがないよう気をつけていただく必要もあるかもしれません。

いずれにせよ2018年の改正・改定へ向け、2020年はさらに具体的な議論が始まります。

我々もしっかりと追いかけ、タイムリーな情報提供を心掛けてまいりますので、引き続きよろしくお願い致します。

公開日 2019/12/01

最終更新日 2020/01/21

2019年12月上旬~中旬頃に上梓される「介護保険制度の見直しに関する意見」の最終とりまとめに向け、一気に議論が加速した感を覚えた2019年11月。

そんな中、前回の法改正時に「人材確保の状況について検証するべき」という名目で積み残された課題「居宅介護支援事業所の管理者要件の見直し(=居宅介護支援事業所における人材育成の取組を推進するため、主任介護支援専門員であることを管理者の要件とする)」について、当初予定されていた実効開始タイミング(当初の予定では2021年4月~)の延長案が示されました(恐らく年内中に正式決定となる見通し)。

今回はその案の中身についてあらためて確認すると共に、その理由・背景についても解説してまいります。

では、早速、案の中身を確認してまいりましょう。2019年11月15日開催に開催刺された「第172回介護給付費分科会」の中では同テーマについて、以下のような整理が為されておりました。

「令和3年(=2021年)3月31日時点で主任ケアマネジャーでない者が管理者を担っている事業所に限る」という条件は付いているものの、これは即ち、現時点において居宅介護支援事業所を運営している事業者全員が当てはまる訳ですから、単純に「当初の設定(=令和3年(=2021年)3月31日まで)が6年間、後ろ倒しされることになる」と理解して差し支えないものと思われます。

加えて、その背景・理由についても見ておきたいと思います。大きくは2点のポイントに絞られるのではないでしょうか。

そもそも、主任介護支援専門員研修の資格取得要件を満たすことが難しいケアマネ事業所が相当数存在しているため。

平成30年度に行われた「居宅介護支援及び介護予防支援における平成30年度介護報酬改定の影響に関する調査研究事業」によると、令和元年7月末日現時点において主任介護支援専門員ではない管理者のうち、「経歴4年未満」の管理者は10.1%、加えて「経歴1年未満」の管理者も1.6%存在することが分かっています(下表参照)。

※第172回介護給付費分科会資料より抜粋

そもそも主任介護支援専門員の資格取得要件の1つとして「専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して5年(60ヶ月)以上」が定められている以上、その要件を満たすことが「物理的に不可能」な事業所が存在する中で管理者要件の厳格化を行われるとするならば、それは確かに「横暴」「非現実的」な判断だ、と言う批判が起こるのも尤もな話です(無理矢理でもケアマネ事業所数を淘汰させたい、というのなら話は別かもしれませんが)。

また、前述の状況を勘案したからこそ「6年の延長(=ケアマネ実務経験5年+研修受講のための1年)」という判断には納得感を覚える次第です。

他方、主任介護支援専門員研修の資格取得要件を満たしているにも関わらず、「経過措置期間中に修了できる見込みがない」という方の割合が13.4%も存在している、というデータも前述の調査事業報告書には掲げられています(下表)。「見込みがない」理由が本人の意欲というのであれば考慮の余地はありませんが、仮に業務過多等がその理由として挙げられるのであれば、その点も同時に改善を進める必要があるのではないでしょうか。

続いて、2つ目の理由を見てまいりましょう。

主任介護支援専門員研修について、資格取得のための研修受講費、及び更新のための研修受講費のバラつきが都道府県で大きいため。

2017年度の実績をみると、主任ケアマネ研修で最も高かったのは広島県の6万2000円。

次は大阪府と和歌山県で6万円、岐阜県が5万8000円と続く一方、逆に安い順でみると、秋田県が2万996円、福島県が2万3000円、島根県が2万4320円、という状況にあります(厚生労働省老健局振興課調べ)。

同時に、主任ケアマネの更新研修受講費のバラつきも問題となっており、最高は愛知県の5万2000円で、続いて山口県の5万円、青森県、埼玉県、愛媛県の4万6000円。

一方、最安は栃木県の1万円、続いて岩手県の1万5900円、3位は福島県の2万円、となっています。地域医療介護総合確保基金の活用の有無等が背景にあると思われますが、いずれにせよ、上記状況の中で「管理者を主任ケアマネに限る」と厳格化を実効させるのは不適切、と言わざるを得ないのではないでしょうか。

以上、介護給付費分科会資料より抜粋しながら「ケアマネ事業所の管理者要件の厳格化」の状況について確認してまいりました。

猶予期間が延びた、ということでホッと胸を撫で下ろしている方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、とはいえ、日常業務に奔走しているとあっという間に時間が過ぎ去ってしまい、「気が付けば研修申込期限が過ぎてしまった(或いは定員に達してしまった)」などと言うケースが発生することも十分に考えられます。

該当の皆様としては自身の研修受講要件が満たされるのはいつなのかをしっかり確認しつつ、早め早めに時間調整・スケジューリングを行っておくことをお勧めする次第です。

※上記内容の参照先URLはこちら

↓