名古屋の介護・福祉業界に強い社会保険労務士法人エンジー/行政書士事務所エンジー/中小企業診断士エンジー

社会保険労務士法人エンジー

地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分

地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分

営業時間 平日:8:30-17:30

営業時間 平日:8:30-17:30

公開日 2021/03/31

最終更新日 2022/10/26

「3ユニット」や「サテライト型」の認知症対応型グループホームが、2021年度の介護保険法改正・報酬改定で基準緩和・創設されたことをご存知ですか?

例年に比べると、比較的緩やかな改正内容となった2021年度改定。

その中でも最も大きな変化の一つとなったのが、グループホームに関する変更点です。

具体的には、下記の3点が注目されます。

1)「3ユニット」が基本的に認められた。

2)3ユニットで夜勤2人体制が可能に。

3)サテライト型のグループホームを制度化。

この記事では、介護事業者の新規展開の一助となるよう、この整備基準の緩和と新設についてご紹介します。

自然災害、感染症の発生時にも、ケアを続ける備えはできていますか?

詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

では、早速、中身を確認してまいりましょう。

まずは整備基準緩和内容の1つめについてです。

<従来>

共同生活住居(ユニット)の数を1または2とする。

ただし、用地の確保が困難であることその他地域の実情により事業所の効率的運営に必要と認められる場合は、共同生活住居(ユニット)の数を3とすることができる。

↓

<改定後>

共同生活住居(ユニット)の数を1以上3以下とする。

今までグループホームを新設する際、「最大2ユニットまで」という要件が付されることが全国的にも多く、3ユニットの整備認可はほぼ不可能、というのが一般的だったかと思われます。

しかし、今回の上記改正により「3ユニットの整備」が基本的に認められることになり(地域の整備状況にもよるかもしれませんが)、経営の効率性が増してくることにも注目が集まるかもしれません。

2点目の緩和内容は、3ユニットのグループホームでの夜勤人員についてです。

<従来>

1ユニットごとに1人

・1ユニット : 1人夜勤

・2ユニット : 2人夜勤

・3ユニット : 3人夜勤

↓

<改定後>

1ユニットごとに1人

・1ユニット : 1人夜勤

・2ユニット : 2人夜勤

・3ユニット : 3人夜勤

ただし、利用者の安全確保や職員の負担にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)をとっていることを要件に、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和できることとし、事業所が夜勤職員体制を選択することを可能とする(追加)。

「ただし」以降が今回の緩和内容です。

つまり、3ユニットのグループホームにおいて、夜勤者2人体制での勤務シフトを組めるということになります。

「各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)をとっていること」という適用要件はしっかりとおさえておかなければならないものの、

上記条件に適合できる立地・物件が見つかった場合においては十分、検討に値する内容ではないかと思われます(本緩和要件適用の場合、「1人あたり50単位の減算」という条件は付されることになりますが)。

これらの要件緩和の魅力度は地域によって変わってくると思いますが、是非、頭に留めておいてください。

最後に3点目、「グループホームにおけるサテライト型事業所の創設」を確認してまいりましょう。

・本体事業所との兼務等により、代表者、管理者を配置しないことが可

・介護支援専門員ではない認知症介護実践者研修を修了した者を計画作成担当者として配置することが可

・サテライト型事業所のユニット数は、本体事業所のユニット数を上回らず、かつ、本体事業所のユニット数との合計が最大4まで

| (介護予防)認知症対応型共同生活介護(本体事業所) | サテライト型(介護予防)認知症対応型共同生活介護 | |

|---|---|---|

| 代表者 | 認知症の介護従事経験若しくは保健医療・福祉サービスの経営経験があり、認知症対応型サービス事業開設者研修を修了した者 | 本体の代表者 |

| 管理者 | 常勤・専従であって、3年以上認知症の介護の従事経験がある認知症対応型サービス事業管理者研修を修了した者 | 本体の管理者が兼務可能 |

| 介護従業者(日中) | 常勤換算方法で3:1以上 | 常勤換算方法で3:1以上 |

| 介護従業者(夜間) | 時間帯を通じてユニットごとに1以上 | 時間帯を通じてユニットごとに1以上 |

| 計画作成担当者 介護支援専門員 | 介護支援専門員であって、認知症介護実践者研修を修了した者1以上 | 認知症介護実践者研修を修了した者1以上 |

| (介護予防)認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | |

|---|---|

| サテライト型事業所の本体となる事業所 | 認知症グループホーム ※ 事業開始後1年以上の本体事業所としての実績を有すること、又は、入居者が当該本体事業所において定められた入居定員の100分の70を超えたことがあること |

| 本体1に対するサテライト型事業所の箇所数 | 最大2箇所まで ※本体ユニット数とサテライトユニット数の合計が「4」以下であることが必要 |

| 本体事業所とサテライト型事業所との距離等 | 自動車等による移動に要する時間がおおむね20分以内の近距離。 本体事業所と同一建物や同一敷地内は不可 |

| サテライト型事業所の設備基準等 | 本体事業所と同様 |

| 指定 | 本体、サテライト型事業所それぞれが受ける ※ 医療・介護・福祉サービスについて3年以上の実績を有する事業者であること ※ あらかじめ市町村に設置される地域密着型サービス運営委員会等の意見を聴くこと |

| 定員 | サテライト型事業所=2ユニットまで(各ユニット5~9人) 本体事業所=3ユニットまで(同) |

| 介護報酬 | 通常の(介護予防)認知症対応型共同生活介護の介護報酬と同額 |

基本的には「小規模多機能」の基準に準じた内容だと認識いただいて差し支えないかと思います。

これから新たにグループホームの取り組みを検討される方には勿論ですが、既にグループホームに取り組まれている方にとっても興味深いスキームに映るのではないでしょうか。

以上、21年度改正からインパクトの大きかった一部分を紹介させていただきました。

地域密着サービスである以上、グループホームの整備は各保険者の計画に左右されてくることはご承知の事かと思いますが、

だからこそ「これを機に、グループホームの新設(増設)を検討したい」とお感じになられた方は「先手必勝」の精神で行動していくべきです。

社会保険労務士法人エンジーでは、訪問看護事業所をはじめとした介護・福祉事業所の指定申請代行、労務顧問などの業務を行っています。もちろん、グループホームに関する指定申請代行の経験も豊富で、顧問先も多数いらっしゃいます。

名古屋市周辺を中心に、介護・障害福祉事業の顧問先は100社以上。専門的な知識と豊富な実績で、御社の事業をサポートします。

3ユニットグループホームの開設や、サテライト事業所の開設についても、まずはお気軽にご相談ください。

~エンジーならではの3つの特徴~

【1:社会保険労務士・行政書士のダブルライセンス事務所】

→労務管理、介護保険サービス、障害福祉サービスに関する専門知識が豊富!

【2:介護・障害に特化】

→顧問先は100社以上!最新情報も欠かさずチェック。

的確なサポートをしています!

【3:処遇改善や指定申請などの代行実績が豊富】

→継続的に代行を委託して頂けているのが信頼の証です!

※今回のニュースレターの引用元資料はこちら

第193回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14716.html

公開日 2021/01/21

弊社は3月から新しい期が始まるのにともない、経営理念、ビジョン、中期経営、短期経営計画、行動指針等の見直しを行っております。

昨年11月、12月のワークショップに続き、今月15日に行動指針の見直しのワークショップをおこないました。

今回は、

について話しあいました。

毎年、少しずつこのような活動を行うことで、お客様に対してよりよいサービスが提供できるように努めたいと思います。

公開日 2021/01/01

最終更新日 2022/11/11

2021年度の介護保険法改正に際し、給付費分科会の報告がまとまったのが2020年12月23日。

この報告・改定でも、さまざまな論点が議論されました。

本記事ではその中でも、地域包括ケア推進にまつわる加算の見直しのポイントをご紹介しています。

厚労省がいかに、認知症への対応力向上、そして看取り対応の充実を介護事業所に求めているかがお分かりいただけるかと思います。

自然災害、感染症の発生時にも、ケアを続ける備えはできていますか?

詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

12月2日(水)・9日(水)・18(金)と立て続けに給付費分科会が開催される中、いよいよ総括として「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」がまとまった2020年12月23日。

全部で80ページにも上る資料となっていますが、是非、皆様には、ご自身に関係が深いところだけでも結構ですので目を通していただければと思います。

中でも多くの皆様にとって関りがあり、かつ、重要な論点だと思われる「地域包括ケアシステムの推進」について、ポイントをピックアップしてまいりたいと思います。

では、早速、中身を確認してまいりましょう。

まずは、認知症への対応力向上に向けた取組の推進について、4つのポイントをピックアップさせていただきます。

1つ目のポイントは「認知症専門ケア加算等の見直し」についてです(特に重要と思われる部分には下線を引いております。以降も同じ)。

続いて、2つ目のポイント「認知症に係る取組の情報公表の推進」についてです。

介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求めることとする。

続いて3番目のポイント「多機能系サービスにおける認知症行動・心理症状緊急対応加算の創設」についてです。

在宅の認知症高齢者の緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境づくりを一層推進する観点から、多機能系サービスについて、施設系サービス等と同様に、認知症行動・心理症状緊急対応加算を新たに創設する。

最後に4つ目のポイント「認知症介護基礎研修の受講の義務づけ」についてです。

認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づける。その際、3年の経過措置期間を設けることとする。なお、認知症基礎研修については、質を確保しつつ、e ラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。

以上4点のポイントからも分かるように、今後、全てのサービス・介護職員にとって、「認知症専門知識・スキルの向上」は「nice to have(あれば良いもの)」ではなく、「needs(or must)to have(必要不可欠なもの・絶対条件)」になってくることをしっかり認識し、知識・スキル向上の機会を戦略的に設けていくことが求められていくことと思われます。

では、次のポイント「看取りへの対応の充実」に移ってまいります(ここでは5点のポイントをピックアップさせていただきます)。

先ずは1点目のポイント「看取り期における本人の意思を尊重したケアの充実」についてです。

看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、訪問看護等のターミナルケア加算における対応と同様に、基本報酬(介護医療院、介護療養型医療施設、短期入所療養介護(介護老人保健施設によるものを除く))や看取りに係る加算の算定要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求めることとする。また、施設系サービスについて、サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めることを求めることとする。

続いて2つ目のポイント「介護付きホームにおける看取りへの対応の充実」についてです。

介護付きホームにおける中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、看取り介護加算について、以下の見直しを行う。

続いて3つ目のポイント「認知症グループホームにおける看取りへの対応の充実」についてです(上記内容と被るため、敢えて下線は引いておりません)。

認知症グループホームにおける中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、看取り介護加算について、以下の見直しを行う。

続いて4点目のポイント「訪問介護における看取り期の対応の評価」についてです。

看取り期における対応の充実と適切な評価を図る観点から、看取り期には頻回の訪問介護が必要とされるとともに、柔軟な対応が求められることを踏まえ、看取り期の利用者に訪問介護を提供する場合に、訪問介護に係る2時間ルール(前回提供した訪問介護からおおむね2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合には、2回分の介護報酬を算定するのではなく、それぞれのサービス提供に係る所要時間を合算して報酬を算定すること)を弾力化し、2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合に、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定を可能とする。

最後に5点目のポイント「通所困難な利用者の入浴機会の確保」についてです。

看取り期等で多機能系サービスへの通いが困難となった状態不安定な利用者に入浴の機会を確保する観点から、多機能系サービスの提供にあたって、併算定ができない訪問入浴介護のサービスを、多機能系サービス事業者の負担の下で提供することが可能であることを明確化する。

前述の「認知症への対応力向上」と同様、看取り期の対応についても、関わる可能性が高い全てのサービスにおいて強化・充実が求められてくることは明らかです。認知症対応と同様、関わる皆様は更なる知識・スキルの向上に努めていく必要があると言えるでしょう。

以上、今回は地域包括ケアシステムの推進1点に絞り、代表的な論点について確認・言及させていただきました。

この他にも全サービスにおいて論点、及び対応案が示されていますので、関連サービスについては是非、早めに目を通された方が宜しいかと存じます。

加えて、毎回申し上げていることではありますが、介護経営者としては「こうなる」という最終的な結論だけでなく、「何故このような内容に着地するのか?」という、言葉の裏に潜む意図や背景を温度感も含めて理解する姿勢が不可欠です。その意味からも今年開催された介護給付費分科会の資料を遡り、各サービスに議論されている資料についてもあらためて再確認されることも重要だと言えるでしょう。

是非、早めに情報をキャッチアップし、頭の中で“PDCA”を回しておかれることをおススメする次第です。私たちも今後、有益な情報を入手出来次第、どんどん情報を発信してまいります。

※引用元資料はこちら

第197回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15543.html

公開日 2020/12/02

最終更新日 2021/12/01

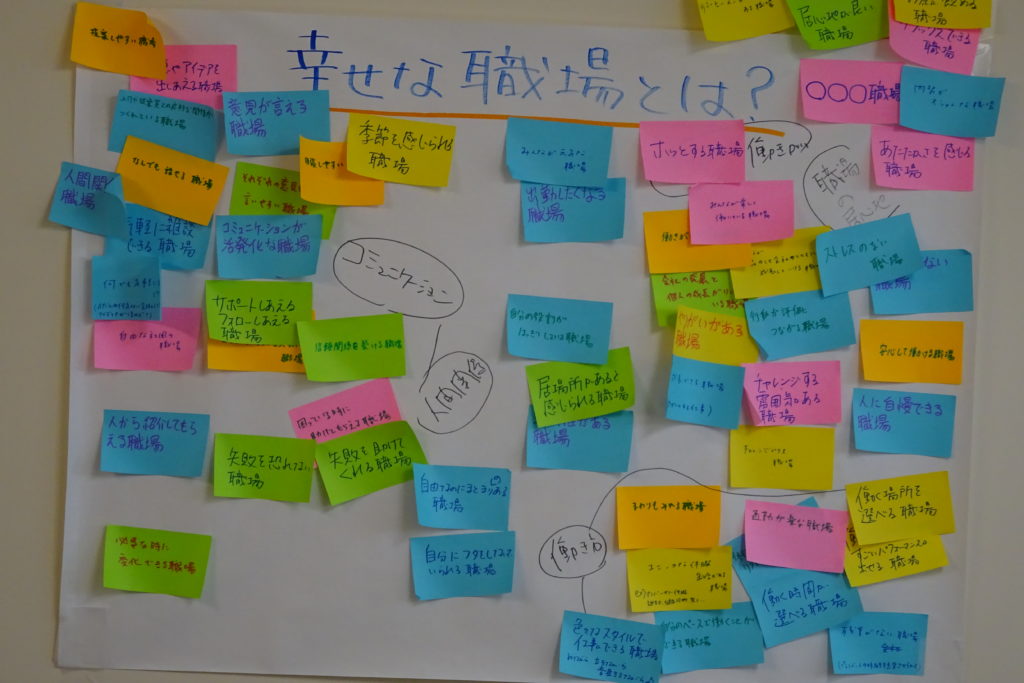

以前、弊社の経営理念を深めるために社員全員でグループワークをいたしました。

第1回目のグループワークとして、

を話しあったのを踏まえて、今回は、

についてKJ法で話し合いました。

その結果、

を意識して、サービス作りをしていく方向性が明確となりました。

毎年少しずつバージョンアップしていきたいと思います。

公開日 2020/12/01

最終更新日 2020/12/02

2021年度介護保険法改正・報酬改定の議論が現在進行形で行われている“介護給付費分科会”。

11月16日(月)・26(木)と分科会が開催される中、いよいよ、各サービスの具体的な改正論点が明確になってきています。

現状の情報を早めにインプットし、(心構えも含めた)然るべき準備を行っていくために、多くの介護事業者が関わられている可能性が高く、また、ポジティブな変化(≒報酬増につながる可能性大)につながる要素が多いと感じられる「居宅介護支援・介護予防支援」について、代表的な論点をピックアップ・確認していきたいと思います。

では、早速、中身を確認してまいりましょう。まずは、質の高いケアマネジメントについてです。

↓

※2020年11月26日 介護給付費分科会資料より抜粋

下線①については、小規模居宅介護支援事業所にとっては「朗報」と呼べる内容かもしれません。

今までにも大規模居宅介護支援事業所との連携が叫ばれてきた小規模居宅介護支援事業所ですが、この「新たなインセンティブ」の登場により、連携を模索する事業所は増えてくるのではないでしょうか(とは言え、その一方で、「連携相手を探す」ということ自体も決して簡単な話ではないかもしれないことも理解しておく必要があるでしょう)。

下線②について、まだ仮称とは言え、「医療介護連携体制強化加算」とわざわざ銘打たれていることを考えると、「医療介護の連携強化は居宅介護支援事業所にとって重要業務の一つ」である、ということをあらためて明確に示す・位置付ける意図があるのではないか、と推測してしまいます。

申し上げるまでもないことかもしれませんが、ケアマネージャーの皆様はあらためてその点を確認しておいた方が良いともいえるでしょう。

次に、逓減制についてです。

↓

(注)ICT活用:・事業所内外や利用者の情報を共有できるチャット機能のアプリを備えたスマホ

・訪問記録を随時記載できる機能のソフトを組み込んだタブレット 等

※ 逓減制の適用を45件からとした場合には、特定事業所加算の要件(10)の介護支援専門員1人当たりの受け入れ可能な利用者数についても合わせて見直しを検討してはどうか。

・ 事業所がその周辺の中山間地域等の事業所の存在状況からやむを得ず利用者を受け入れた場合

※2020年11月26日 介護給付費分科会資料より抜粋

こちらも前述のものと同様、居宅介護支援事業の経営者にとっては「朗報」と呼べる改正かもしれません。

仮に、増加する5名分が全て中重度者(要介護3~5)だったと考えると、ケアマネージャー1名当たりの月額報酬増額は、1,373単位×5名=6865単位≒68,650円となります。

下線部にあるように「一定のICT活用、又は、事務職員の配置を図る」等の工夫は確かに必要かもしれませんが、取組を前向きに検討するに値する内容だと言えるのではないでしょうか(他方、44件もの担当を持つことが出来るよう、業務効率化のみならず、ケアマネージャー個々の資質向上も併せて求められることになるでしょう)。

次に、通院時の情報連携、及び看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価の在り方についてです。

↓

※2020年11月26日 介護給付費分科会資料より抜粋

↓

※2020年11月26日 介護給付費分科会資料より抜粋

こちらも前述の「医療介護連携強化」に関連する改正内容として、取組を進めるに値する内容だと思われます。

最後は、介護予防支援についてです。

↓

その際、質の高い介護予防ケアマネジメントを実現する観点から、居宅介護支援事業所と地域包括支援センターとの適切な情報連携等を求めてはどうか。

※2020年11月26日 介護給付費分科会資料より抜粋

「何年にもわたり指摘・議論されてきた懸案事項がようやく前進した」そんな印象を覚えるような内容です。

あとは委託連携加算【仮称】の金額がどの程度になるのかに注目が集まるところだと思われますが、今までの「0.5件」という予防ケアプランのカウントに立脚し、そこにどの程度の色を付けるか?等の観点から加算額が導き出されるのか、或いは実際の利用者1人1月の労働投入時間データに基づいて導き出されるのか(≒要介護1は139.5分、要介護2は140.1分であるのに対し、要支援1は110.5分、要支援2は111.0分(出典:老人保健健康増進等事業(令和元年度)「居宅介護支援及び介護予防支援における平成30年度介護報酬改定の影響に関する業務実態の調査研究事業」))、今後の動向が気になるところです。

以上、今回は居宅介護支援事業所1点に絞り、代表的な論点について確認・言及させていただきました。

この他にも全サービスにおいて論点、及び対応案が示されていますので、関連サービスについては是非、早めに目を通されておかれることをおススメします。

介護経営者としては「こうなるかもしれない」という最終的な結論だけでなく、「何故このような内容に着地する可能性が高いのか?」という、言葉の裏に潜む意図や背景を温度感も含めて理解する姿勢がますます重要となってくるでしょう(その意味からも是非、介護給付費分科会で提示されている資料も併せてご確認下さい)。

また、早め早めに情報をキャッチアップし、頭の中で“PDCA”を回しておく事も必要です。「もし上記が実行された場合、自社にはどのような影響が出てくるか?」「それら想定される影響に対し、どのような対応を行う事が最適なのか?」幹部育成の視点も含め、そのような議論を社内で始めていかれる事を是非、おススメする次第です。

私たちも今後、有益な情報を入手出来次第、どんどん情報を発信してまいります。

※本ニュースレターの引用元資料はこちら

↓

第194回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料

公開日 2020/11/05

久しぶりに社内の取り組みの報告です。

弊社では経営理念、経営方針、行動指針、10年ビジョンなどを定めており、スタッフ全員に配布しております。

社内浸透するため、毎年ブラッシュアップのための取り組みをしており、今年は、経営理念をより具体的にイメージできるため、KJ法でグループワークを行いました。

ちなみに弊社の経営理念は、

です。

第1回目のグループワークとして、

について皆で思ったことを付箋に書き、模造紙に貼って話し合いました。

その内容が下記の写真です。

たくさん出て有意義な時間でした。

次回は、

についてのグループワークを予定しております。

楽しみです。

公開日 2020/11/01

最終更新日 2020/11/05

2021年度介護保険法改正・報酬改定の議論が現在進行形で行われている“介護給付費分科会”。2020年10月に入り、いよいよ、各サービスの具体的な改正論点が明確になってきています。

現状の情報を早めにインプットし、(心構えも含めた)然るべき準備を行っていくために、今回のニュースレターでは、多くの介護事業者が関わられているであろう「訪問介護」「通所介護」について、代表的な論点をピックアップ・確認していきたいと思います。

では、早速、中身を確認してまいりましょう。

まずは、通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護生活機能向上連携加算についてです。

と非常に低くなっている。

加算創設の目的(外部のリハビリテーション専門職と連携することにより、自立支援・重度化防止に資する介護を推進すること)を達成する観点から、どのような対応が考えられるか。

↓

【検討の方向(案)】

※2020年10月15日 介護給付費分科会資料より抜粋

リハ(=医療職)と介護の連携体制を強化し、より効果的なケアを実行していくためにも「生活機能向上連携加算」の取得促進を進めていきたい、という厚生労働省の意思が明快に反映されたものと思われます。

尚、「検討の方向(案)」の文言は、加算を取得していない理由として、「近隣に該当の事業所・施設が存在するのかが分からない」という声が一定程度上がっていることが背景にあるようです。

次に、通所介護・地域密着型通所介護 個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ)についてです。

を目指し機能訓練を実施した場合に、評価を行っている。

↓

【検討の方向(案)】

※2020年10月15日 介護給付費分科会資料より抜粋

人員配置要件について、具体的には、「機能訓練指導員を常勤又は専従により配置することが難しい」という要因が加算不取得理由の多数を占めている状況を受け、この点に見直しが入ってくるものと思われます。

また、機能訓練項目の見直しについては、「個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ)を算定している場合において、訓練内容にほとんど差がなく、かつ、個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定している場合でも生活機能に関する訓練はほとんど実施されていない」という調査結果を踏まえての見直しになるものと思われます。

次に、通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護入浴介助加算についてです。

と非常に高くなっている。

↓

【検討の方向(案)】

※2020年10月15日 介護給付費分科会資料より抜粋

上記内容及び付随資料の情報だけでは何とも解釈しがたい部分はありますが、可能性として、「入浴介助加算という加算項目が無くなり、個別機能訓練の中の訓練項目の一つとして位置付けられる」という方向性が打ち出されるかもしれない、ということは頭に置いておいた方が宜しいかもしれません(報酬はどうなるの?という点については言及が為されていないので、現時点では方向性が見えづらい状況です)。

次に、地域等との連携についてです。

といった効果があると考えられる。

↓

【検討の方向(案)】

※2020年10月15日 介護給付費分科会資料より抜粋

「“場”を有している」という観点含め、従来の機能に加え、通所介護事業所に今後、“地域連携”という更なる役割を担ってもらいたい、という厚生労働省の意図が明快に反映されたものと思われます。

次に、訪問介護 特定事業所加算についてです。

↓

【検討の方向(案)】

※2020年10月22日 介護給付費分科会資料より抜粋

訪問介護における有効求人倍率が「15.03倍(2109年度時点)」となっており、人財確保策の一貫として訪問介護職員の処遇改善の重要性が高まる中、「区分支給限度基準額を超える利用者が出るとの理由から、要件を満たしているにも関わらず、特定事業所加算を算定できていない事業所が一定数存在」していることに対して改善を加え、処遇改善を促進させていこう、というのが本論点の意図となっています。

次に、訪問介護の生活機能向上連携加算についてです。

↓

【検討の方向(案)】

※また、通所介護における生活機能向上連携加算の検討の方向(案)と同様、連携先を見つけやすくするための方策を検討してはどうか。

※定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護も同様にしてはどうか。

※2020年10月22日 介護給付費分科会資料より抜粋

本論点も通所介護同様の意図だと理解して差し支えないものと思われます。具体的には、サービス担当者会議の場を有効活用していく、という方向になるでしょう。

次に、訪問介護 通院等乗降介助についてです。

↓

【検討の方向(案)】

※2020年10月22日 介護給付費分科会資料より抜粋

上記変更は極めて現実的・朗報と考えても差し支えないかもしれません。

最後に、訪問介護 看取り期における対応の充実についてです。

↓

【検討の方向(案)】

※2020年10月22日 介護給付費分科会資料より抜粋

現時点においても「看取り対応」を行っている訪問介護事業所も一定数存在すること、及び、訪問介護事業所において「看取り」という言葉が今以上に強く意識されるかもしれないことを含め、こちらも「朗報」と捉えて差し支えないものと思われます。

以上、代表的なサービスの、代表的な論点について確認・言及させていただきました。介護経営者としては「こうなるかもしれない」という最終的な結論だけでなく、「何故このような内容に着地する可能性が高いのか?」という、言葉の裏に潜む意図や背景を温度感も含めて理解する姿勢がますます重要となってくるものと思われます(その意味からも是非、介護給付費分科会で提示されている資料も併せてご確認下さい)。

また、早め早めに情報をキャッチアップし、頭の中“PDCA”を回しておく事も必要かと思われます。「もし上記が実行された場合、自社にはどのような影響が出てくるか?」「それら想定される影響に対し、どのような対応を行う事が最適なのか?」幹部育成の視点も含め、そのような議論を社内で始めていかれる事を是非、おススメする次第です。

※引用元資料はこちら

↓

第188回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14094.html

第189回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14240.html

公開日 2020/10/01

最終更新日 2020/10/07

2021年度介護保険法改正・報酬改定の議論が現在進行形で行われている“介護給付費分科会”。2020年6月より本格始動した本会は6月、7月は各2回、8月は3回、9月は2回開催されており、徐々に各サービスの具体的な法改正の論点が明らかになりつつあります。

中でも今回特徴的なのは、「感染症や災害への対応力強化」というトピックスが独立したテーマとして掲げられていること。

これらの情報を早めにインプットし、(心構えも含めた)然るべき準備を行っていく事を目的に、今回は、9月4日に開催された会で挙げられた論点について、内容を確認してまいります。

では、早速、中身を確認してまいりましょう。

まずは感染症対策等にかかる現状基準の確認です。施設サービスでは、下記のような対応が「義務(≠努力義務)」として定められています。

※2020年9月4日 介護給付費分科会資料より抜粋

次に災害対策に関する現状基準の確認です。訪問系サービス及び居宅介護支援事業以外の全てのサービスにおいては、下記のような対応が同じく「義務(≠努力義務)」として定められています。

※2020年9月4日 介護給付費分科会資料より抜粋

また、上記に加え、介護サービスの安定的・継続的な提供のための、「業務継続計画(いわゆるBCP)」についての論点も確認しておきます。

※2020年9月4日 介護給付費分科会資料より抜粋

上記3点を踏まえた上で、今回の法改正に掲げられている「感染症や災害への対応力強化」についても確認しておきましょう。まずは、感染症への対応に関する現状整理についてです。

が設けられている。

また、介護保険施設に対しては、「高齢者介護施設における感染対策マニュアル(平成31年3月改訂)」を示している。

「感染症や災害への対応力強化」についても確認しておきましょう。まずは、感染症への対応に関する現状整理についてです。

一時的に人員基準等を満たせなくなる場合の柔軟な取扱いや、対面での実施が求められる会議の柔軟化、サービス毎の特性に応じた柔軟な取扱いを可能とするなど、臨時的な取扱いを行うとともに、

また、現在、「高齢者介護施設における感染対策マニュアル(平成31年3月改訂)」や今般の新型コロナウイルス感染症における「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点」を踏まえ、全てのサービス類型が対象となる、感染症対策に関するマニュアルや、事業継続計画(BCP)に関するガイドラインの作成を進めている。

※2020年9月4日 介護給付費分科会資料より抜粋

次に、災害への対応に関する現状整理についてです。

具体的には、平成30年度以降、7回、臨時的な取扱いの対象となった災害があったが、その際には、被災により一時的に人員基準等を満たせなくなる場合や、避難所等で生活している者に居宅サービスを提供した場合、被災した要介護高齢者の受け入れにより高齢者施設等で人員超過等した場合に柔軟な取扱いを可能とするなど、臨時的な取扱いを行ったところ。

※2020年9月4日 介護給付費分科会資料より抜粋

↓

第184回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料

公開日 2020/09/01

最終更新日 2020/11/05

2020年8月7日、平成15年度から続く「介護労働実態調査」が公益財団法人介護労働安定センターより発表されました。

今月は、特に認識・確認しておいた方が宜しいかかもしれない情報・データを大きく4点、ピックアップして皆様にお届けさせていただきたく思います。

「さて、この視点において、自社の実情はどうなっているのだろうか?」是非、そのような視点を持ちつつ、目を通していただければ幸いです。

では、早速、中身に移ってまいりましょう。まずは「家族の介護の状況(年齢階級別)」についてです。

「現在、介護している」は「55 歳以上60 歳未満」が26.2%と最も高く、次いで「60 歳以上65 歳未満」が23.9%、「50 歳以上55 歳未満」が21.8%となっています。

介護経営者としては突然の離職発生等のリスクを事前防止することを含め、自社のスタッフにおいての現状の情報収集を行っておいた方が宜しいかもしれません。

特に50歳以上のスタッフが多い職場では、具体的にどのような対応が可能かを考えていくことが必要・重要だと言えるでしょう。

では、2番目の項目に移ってまいります。介護や妊娠・出産・育児に係る両立支援のための取組みについてです。

「介護休業や介護休暇を就業規則に定めている」と「育児休業や育児休暇を就業規則に定めている」が7割前後の事業所で行われている一方、「育児休業や育児休暇の内容や利用手続に関して、従業員全員に周知している」「介護休業や介護休暇の内容や利用手続に関して、従業員全員に周知している」は5割前後に留まっています。

周知すること無しには、規則を定めていても活用していくことができず、「知らなかった」ことが理由となって離職につながってしまうことも大いに考えられることです。

その意味でも自社内でしっかり情報が浸透しているか、念のために確認をしておいた方が宜しい法人も中にはいらっしゃるのではないでしょうか。

では、3番目の項目に移ってまいりましょう。現在の仕事の満足度調査についてです。

満足度D.I.(「満足」+「やや満足」から「やや不満足」+「不満足」を引いたもの)をみると、「仕事の内容・やりがい」「職場の人間関係、コミュニケ-ション」「雇用の安定性」「職場の環境」については高い項目となっており、一方、低い項目は「賃金」「教育訓練・能力開発のあり方」「人事評価・処遇のあり方」等になっています。

自社の現状を振り返り、職場改善のヒントとしていきましょう。それでは最後、4番目の項目に移ってまいります。早期離職防止や定着促進のための方策についてです。

こちらは、早期離職防止や定着促進のための方策についての調査となります。スタッフの定着率にお悩みの経営者の皆様は、自社でできることが無いか、確認しておくことをおすすめする次第です。

以上、4点ほどデータをピックアップして概要・ポイントをお届けいたしました。

まだまだ様々な視点のデータが公表されておりますので、詳細は下記URLを参照いただければと思います。

介護経営に携わる方や人事・組織づくりに携わる皆様は、自社の現状を把握し、調査結果と比較することにより、様々な気付きや学び、或いは改善のヒント等を得ることが出来るものと思われます。

そのような視点で是非、本情報を有効に活用していただければ幸いです。

今後、引き続き、本テーマを含め、より有益な情報や事例を入手出来次第、皆様に向けて発信してまいります。

※本ニュースレターの引用元資料はこちら

↓

令和元年度 介護労働実態調査結果について

公開日 2020/08/01

最終更新日 2020/07/31

2020年7月17日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2020~危機の克服、そして新しい未来へ~」(通称:骨太方針2020)。新型コロナウイルス感染症の拡大による経済への甚大な影響により、改めて浮き彫りになった課題・リスク・取組の遅れを受け、「新たな日常」の実現に向けてどのような施策が展開されていくのかが示されています。

本書面の中で、介護業界に対してはどのような言及が為されているのか?今回は特に事業者として注視すべき5つのポイントをトピックスとして採り上げ、お届けしてまいります。

では、早速、中身に移ってまいりましょう。相互にリンクする箇所等もあるため重複する内容もありますが、漏れが生じないよう全てを列挙させていただきます。

以上、「骨太方針2020」より、介護業界に直接関係のある部分のみを抜粋してお伝えさせていただきました。

繰り返しになりますが、本内容は国全体の舵取りの羅針盤方針的な位置づけであり、それ故、相応の重みを伴なった情報であることを強く認識しておく必要があろうかと思います。

事業者としては上記内容を踏まえつつ、「これらの情報に対し、自社としてどう適応していくか?」について事前に頭を働かせておくことは勿論、内容によっては打ち手や対策を早急に検討・開始していくことが重要だと思われます。

是非、本情報を有効に活用していただければ幸いです。

※の引用元資料はこちら

↓

「経済財政運営と改革の基本方針2020~危機の克服、そして新しい未来へ~」(骨太方針2020)

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2020/decision0717.html