名古屋の介護・福祉業界に強い社会保険労務士法人エンジー/行政書士事務所エンジー/中小企業診断士エンジー

社会保険労務士法人エンジー

地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分

地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分

営業時間 平日:8:30-17:30

営業時間 平日:8:30-17:30

公開日 2025/09/23

みなさん、こんにちは!

社会保険労務士法人エンジーでは、介護施設や障害福祉サービスを運営している事業者様に向けて、様々な情報を発信しています。

今回は、令和6年度に行われた「介護職員等処遇改善加算」への一本化について、要件や加算率等、特にこれまでの3種類の加算からの変更点に加え、令和7年度における変更点・要点をポイントごとにわかりやすく解説いたします。

令和6年6月から介護職員の処遇改善に関する加算が「介護職員等処遇改善加算」に変更され、加算率の引き上げが行われました。

具体的には、これまでの

・「介護職員処遇改善加算」

・「介護職員等特定処遇改善加算」

・「介護職員等ベースアップ等支援加算」

上記3つの既存の加算制度が「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。

今回の制度改正により、制度がシンプルになり、加算率も高く設定されるようになったほか、賃金改善の方法も事業所の状況に応じて柔軟に対応できるようになり、賃金改善額の上昇など、職員の処遇改善に向けた取り組みが一層促進されることが期待されます。

介護職員等処遇改善加算は、介護職員の賃金向上や労働環境の改善を目指して導入された制度ですが、全ての介護サービスが加算の対象となるわけではありません。これはこれまでの旧加算と同様の考え方で、サービスの性質や目的に鑑み、具体的には次のサービスが加算算定非対象サービスとされています。

・(介護予防)訪問看護

・(介護予防)訪問リハビリテーション

・(介護予防)福祉用具貸与

・特定(介護予防)福祉用具販売

・(介護予防)居宅療養管理指導

・居宅介護支援

・介護予防支援

そもそも今回の改正が

行われた背景から

考えてみましょう。

以前の記事でも紹介したように、介護業界は深刻な人材不足に直面しています。

現場におられる方は嫌というほど体感しておられるかと思いますが、高齢化が進み介護需要は増加の一途をたどる一方で、新たな労働力の確保が困難となっているのが現状です。

また、介護職員の離職率は他業種に比べて高く、継続的な職員の確保が課題となっています。

このようなことから、介護職員の処遇改善と職場環境の向上が急務とされてきました。

そのような背景の中で、介護職員等処遇改善加算の一本化によって、介護職員の賃金向上を図ることが一つ大きな目的になっています。

賃金の向上は、職員のモチベーション向上にも寄与し、結果的にサービスの質の向上にも繋がることが期待されています。

さらに、労働環境の改善を図ることで、職員が長期的に業界で働きたいと思える環境、働き続けられる環境を整えることもこの改正の重要な目的になっていると言えます。

新加算では、旧加算に比べ、より広範な職員を対象としており、給与の改善だけでなく、キャリア支援など柔軟な配分が可能になった点が大きな特徴です。

詳しくは以下の2点が主な違いとして挙げられます。

①加算の対象職種の拡充

②目的の拡充

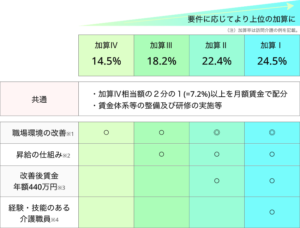

新加算は旧加算の各区分の要件と加算率を組み合わせた上で、Ⅰ~Ⅳの4区分に再編されました。

旧加算では、3つの加算ごとに段階が設けられていたため、組み合わせが全部で18通りありました。

一方で、新加算は4通りしかないため、場合によっては新加算における加算率が旧加算での加算率を下回る可能性があるため、令和6年度の激変緩和措置(経過措置)が設けられていました。

区分Ⅴはあくまで「経過措置」として設けられていたもので、2025年3月31日をもって完全に終了します。そのため、2025年4月以降はⅠ~Ⅳのみでの運用となります。

すでに経過措置の期限(2025年3月末)が過ぎているため、本来であれば各事業所は新区分(Ⅰ~Ⅳ)に移行済みであるべきなのですが、実際には移行準備が遅れている施設や事業所もあるのが現状です。

ですので「どの区分に移行するのか」を早急に決めて、必要な書類整備や体制づくりのスケジュールを組み、早めに対応しましょう。移行にあたっては、キャリアパス要件や賃金改善計画の整備などが必要となるため、「いつまでに何を準備するか」スケジュールを具体的に設計しておくことが重要です。

厚生労働省は処遇改善に関して、2024年度に+2.5%、2025年度に+2.0%の賃金ベースアップ目標を示しています。これは「加算の算定要件」そのものではありませんが、政府が処遇改善に求める水準を示した目安と理解するとよいでしょう。

また、2024年度から2025年度にかけての2年間を通して必要な賃金改善原資を充当できる仕組みも明確化されています。つまり、単年度だけでなく複数年度を見据えた運用が可能であり、中長期的な人材確保戦略と合わせて賃金改善計画を立てることが求められます。

厚生労働省:介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)

2025年度からは、事業所の負担を軽減するために一部の要件に弾力的な運用、つまり≪実情に応じた緩和措置≫が認められています。主なポイントは以下の通りです。

これらの弾力化は、「要件を満たすために形式だけの制度を作る」のではなく、事業所の実情に合わせた現実的な対応を可能にする狙いがあります。うまく活用することで、必要以上に形式に縛られずに処遇改善に取り組むことができます。

厚生労働省:「処遇改善加算がさらに取得しやすくなります!」pdf

区分Ⅲ以上を狙う方が、

中長期的に原資・採用力で優位です。

キャリアパスの誓約を使って、

要件のハードルを今期中に越えておきましょう。

では、実際にどの区分を目指すべきなのでしょうか。

「自社の現在地」を把握するため、厚生労働省が提供している「介護職員の改善処遇:移行ガイド」を活用してみましょう。

①自動試算

上記の「移行ガイド」に、サービス名と現行の加算区分を入れるだけで、推奨の移行パターン(①推奨/②次善)と満たすべき要件の一覧を確認することができます。

今年必要な誓約・猶予の可否も明記されているので、これらを活用して、目的の加算を取得するための最短ルートを策定してみましょう。

②到達区分を”Ⅱ以上”に設定

Ⅰ~Ⅳのうち、Ⅱ以上で配分設計の自由度と原資を確保しましょう。

要件は誓約で先行充足できるので、「計画書で宣言」、「社内規定整備・運用」を年度内に達成することができるよう、タイムスケジュールを意識して行動することが重要です。

③人事・賃金ドキュメントの棚卸し

任用基準/研修計画/昇給基準(キャリアパスⅠ~Ⅲ)と、年額440万円の扱い(Ⅳ)、介護福祉士配置(Ⅴ)を「現状→誓約→整備→運用」の順に棚卸ししてみましょう。

この時、「見える化」要件(職場環境等の情報公表)も計画に組み込むようにしてください。

判断に迷ったら、推奨パターンの要件にマークを付けて、

誓約で埋める→期中に証跡を積む、の順で、

スケジュールを前倒しする形で管理してみましょう。

監査にも強い進め方です。

| 加算Ⅰ | 加算Ⅱ | 加算Ⅲ | 加算Ⅳ | |

| 訪問介護 | 24.5% | 22.4% | 18.2% | 14.5% |

| 訪問入浴介護 | 10.0% | 9.4% | 7.9% | 6.3% |

| 通所介護 | 9.2% | 9.0% | 8.0% | 6.4% |

| 介護老人福祉施設(特養) | 14.0% | 13.6% | 11.3% | 9.0% |

| 介護老人福祉施設(老健) | 7.5% | 7.1% | 5.4% | 4.4% |

※処遇改善加算額=総単位数×サービス別「加算率」

※「総単位数」=基本サービス費+他加算減算(処遇改善加算を除く)の1か月合計

厚生労働省:

・介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)

・「『処遇改善加算』の制度が一本化(介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引きあがります」pdf

※ほか、特定施設・通所リハ・小多機・認知症GH・介護医療院などの一覧は上記pdf「参考3」を参照。

加算率だけでなく、

「月額配分の下限(加算Ⅳの1/2以上を月額で)」

がボトルネックになりがち。

設計段階で必ず反映しましょう。

申請については、介護職員等処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに行うことが必要です。

令和7年度の申請方法。申請様式については、すべて厚生労働省の公式ページにて、Excel形式の様式が配布されており(記入例つき)、記入方法についての説明動画も展開されています。

厚生労働省:介護職員の処遇改善:加算の申請方法・申請様式

処遇改善加算の届出時に用意する必要のある書類です。

こちらは、これまでは加算区分の変更がなければ体制届の提出は不要でしたが、新加算を取得する場合は、全事業所が提出する必要があります。

旧3加算を取得している事業所であっても提出する必要がありますので、注意してください。

体制等状況一覧表と同様に、処遇改善加算の届出時に提出する必要があります。

今年は事務負担軽減の観点から、旧加算と新加算でひとつの様式にまとめられています。

新加算の提出期限は原則2月末までとなります(ただし、年によっては4月15日になったりすることもあり、毎年発表されます)。

年度最後の加算の支払いがあった月の翌々月末日までに提出する必要があります。

例えば3月請求分の加算の支払いを受けるタイミングが5月の場合は、7月31日が期限となります。

実績報告書作成のポイントについては、弊社の記事でも紹介しておりますので、こちらの記事を参照ください。

実績報告書についても処遇改善計画書と同様、旧加算と新加算がひとつの様式にまとめられています。

新加算を配分する際に気を付けるべきこととして、基本的には①加算の算定額以上の賃金改善をする、②加算の前年度からの増加分以上の賃金改善をする、③加算以外の部分で賃金を引き下げない、の大きく3つがあります。

①加算の算定額以上の賃金改善をする

令和7年度への繰越額を除く、処遇改善関連の加算の算定額以上の賃金改善が必要です。

②加算の前年度からの増加分以上の賃金改善をする

令和5年度と比較して増加した加算の額以上の新たな賃金改善が必要となります。ベースアップ(基本給または決まって毎月支払われる手当の一律引き上げ)が基本とされていますが、難しければ他の手当や一定の要件で、ボーナスと組み合わせて実施しても問題ありません。

③加算以外の部分で賃金を引き下げない

処遇改善加算は、あくまでも賃上げを行うことを目的としたものであり、現在の賃金を下げて、その差分に処遇改善加算を充てるということは制度趣旨にも反し、認められません。

上記①~③を全て満たすことが必要となり、もし満たせない場合には、行政処分となることもあり得ますので、この点は気を付ける必要があります。

新処遇改善加算では職種による配分ルールが廃止され、「介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある介護職員に重点的に配分することとしつつ、事業所内での柔軟な配分を認める」とされています。これにより、介護職員以外への配分も可能になったと言えます。

ただ、柔軟な配分は認められていますが、職務内容や勤務実態に見合わない著しく偏った配分は望ましくありません。

例えば、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させるといったことや、同一法人内の一部の事業所だけに賃金改善を集中させるといったことなどは望ましくないとされていますので、注意してください。

今回の改正はこれまでの制度の

ねらいをより前に推し進める

ための措置と言えますね。

新加算の算定要件は、大きく分けて

①キャリアパス要件

②月額賃金改善要件

③職場環境等要件

の3つがあります。

算定する処遇改善加算の区分により要件が異なり、加算率の高い区分になるほど、要件も増えていきます。

月額賃金改善要件は新加算の全ての区分において満たしている必要があります。

月額賃金改善要件Ⅰは令和7年度から適用になりました。

新加算Ⅳ相当の加算額の2分の1以上を、月給(基本給または決まって毎月支払われる手当)の改善に充てることとされています。

処遇改善計画書に必要事項を記入することで、実際の金額が自動で算出されます。

※旧加算における賃金改善の多くを一時金で行っている場合は、一時金の一部を基本給・毎月の手当に付け替える対応が必要になる場合があります。その場合であっても、賃金総額は一定のままでも問題ありません。

これまでのベースアップ等支援加算(旧ベア加算)の流れを汲む要件になります。これまでの旧ベア加算が未算定の場合のみ適用されるものです。

「新加算に含まれている旧ベア加算相当の増加額」の3分の2以上を、新たな月給の引上げに使う必要があるというものです。

旧ベア加算を取得し月給引き上げを行ってきた事業所との公平性の観点から措置されているものになります。

介護職員について、職位、職責、職務内容などに応じた任用などの要件を定め、それらに応じた賃金体系を整備することとされています。

なお、キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲについては、根拠規程を書面で整備した上で、全ての介護職員に周知することが必要です。

介護職員の資質向上の目標と以下a、bのいずれかに関する具体的な計画を策定し、計画に関する研修の実施または研修の機会を確保することが必要です。

a 研修機会の提供または技術指導などの実施、介護職員の能力評価

b 資格取得のための支援(勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助など)

介護職員について、以下a~cのいずれかの仕組みを整備することが必要です。昇給に関する仕組みづくりを促すことがねらいです。

a 経験に応じて昇給する仕組み

b 資格などに応じて昇給する仕組み

c 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み

経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金額が年額440万円以上であることが必要です。

※小規模事業所などで加算額全体が少額である場合や、職員全体の賃金水準が低く1人の賃金を引き上げることが困難な場合などは適用が免除されます。

経験・技能のある介護職員の定義

-「介護福祉士の資格を持ち、所属する法人等における勤続年数10年以上の介護職員」が基本とされていますが、他の法人における経験や、職員の担当業務や技能などを踏まえて各事業者の裁量で設定することができるとされています。

サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置していることとされています。

具体的には、新加算等を算定する事業所又は併設する本体事業所においてサービス類型ごとに別紙1表4に掲げるサービス提供体制強化加算、特定事業所加算、入居継続支援加算又は日常生活継続支援加算の各区分を算定している必要があります。

新加算Ⅰ・ⅡとⅢ・Ⅳで要件が異なります。

なお、それぞれに令和6年度の経過措置が設けられています。

・新加算Ⅰ・Ⅱの要件

6つの区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上、うち一部は必須)取り組むこと。

情報公表システム等で実施した取組の内容について具体的に公表すること。

・新加算Ⅲ・Ⅳの要件

6の区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組むこと。

多くの要件がありますが、

目指す加算区分には何が必要なのか

整理するようにしましょう。

「最終月に3か月分まとめて精算」といったようなケースも、

Q&Aで明記するようにしましょう。

早めのシュミレーションで、運用月のズレを未然に防ぎましょう。

新加算Ⅰ~Ⅳを取得するために達成する必要のある各要件との対応は次のようになっています。

下記表の加算率は、訪問介護事業を例として記載しています。

(出典:厚生労働省 介護職員等処遇改善加算の全体像)

2025年6月以降は前々月末が原則です。(4・5月算定分は4/15までの特例)

キャリアパスⅠ~Ⅲ、ならびに職場環境等要件はR7年度中の対応誓約で可能です。

賃上げが困難で合理的説明はあれば免除可能です。

計画書で根拠と方針を明確に示すことができるようにしましょう。

厚生労働省:「『処遇改善加算』の制度が一本化(介護職員等改善加算)され、加算率が引きあがります」pdf よりご確認ください。

不足分を一時金で追加配分すれば、返還を求めない扱いも可能としています。

厚生労働省:介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)(令和7年3月17日)

新たな介護職員等処遇改善加算は、従来の加算に比べて介護職員だけでなく多職種の処遇改善を目指しており、より幅広い職員に対する処遇の改善が可能になりました。

また、キャリアアップ支援や職場環境の改善といった取り組みが重視され、職場全体の質の向上も図られ、職員のモチベーション向上や離職率の低下に繋がり、結果として一層の人材確保が目指されています。

加算申請には、各種届出を正確に行っていく必要があります。

加算の趣旨を理解し、職員の処遇改善やキャリアアップ支援に積極的に取り組まれている事業所の皆さんの支えとなるよう、弊社もお手伝いしてまいります。

処遇改善加算も活用しながら

よりよい職場環境をつくり

職員定着に繋げていきましょう。

(参考資料)

この記事は厚生労働省の公式サイト、資料を参照し作成しています。

公式サイト:

介護職員の処遇改善:TOP・制度概要/

介護職員の処遇改善:移行ガイド/

介護職員の処遇改善:加算の申請方法・申請様式

資料:

処遇改善加算がさらに取得しやすくなります!/

介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)/

令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について/

「処遇改善加算」の制度が一本化(介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります/

介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)(令和7年3月 17 日)

著者について