名古屋の介護・福祉業界に強い社会保険労務士法人エンジー/行政書士事務所エンジー/中小企業診断士エンジー

社会保険労務士法人エンジー

地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分

地下鉄名城線 東別院駅 徒歩1分

営業時間 平日:8:30-17:30

営業時間 平日:8:30-17:30

公開日 2025/03/24

最終更新日 2025/05/14

みなさん、こんにちは!

社会保険労務士法人エンジーでは、介護施設や障害福祉サービスを運営している事業者様に向けて、様々な情報を発信しています。

今回は、厚生労働省から2月に公表されたばかりの「介護人材確保・職場環境改善等事業」について、その事業概要や申請方法等を解説していきます。

令和6年度の補正予算において、介護事業者や障害福祉サービス事業者に向けた「介護人材確保・職場環境改善等事業」が実施されることとなりました。

介護人材確保・職場環境改善等事業は、簡単に説明すると、介護現場における人手不足を解消するために、介護施設等の働く環境の改善や賃金アップを支援することで介護職員を増やし定着させることを目的とした制度です。

具体的には、介護サービス事業者等に対して補助金を交付し、それを活用して一時金を支給したり、職場環境を改善してもらう、ということになります。

今回の補助事業のねらいは

何なのか。その背景から

確認していきましょう。

介護業界では、長年にわたる人材不足が問題視されており、政府はこの状況に対応するために、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日)において、「足元の人材確保の課題に対応する観点から、令和6年度報酬改定において講じた医療・介護・障害福祉分野の職員の処遇を改善するための措置を確実に届け、賃上げを実現するとともに、生産性向上・職場環境改善等による更なる賃上げ等を支援する」こととされたことを踏まえ、賃上げに向けた取組等に必要な緊急の措置を講じることとし、その財政的措置として介護人材確保・職場環境改善等事業」を補正予算に組み込みました。

なお、予算規模としては、806億円という大規模なものとなっており、介護職員一人当たりおよそ5万4千円の一時金(ボーナス)を支給できる規模となっています。

では、今回の経済対策の中でこのような対応が取られた背景とはどんなことなのでしょうか。

これまでも、色々な記事で言及してきたように、日本の高齢化が進む中で、介護職員の需要は増加する一方、担い手となる人材が不足しており、ますます深刻化しています。

地方だけでなく都市部においても介護施設の人手不足が問題となっています。

求職者の減少と離職率の高さが課題であり、安定した介護サービスを提供する上で重要な要素であるため、緊急度は非常に高いと言えるでしょう。

介護職員の給与水準は他業種と比較しても低いといったことがよく指摘されます。

そのため、介護職員の処遇改善を図るために、本事業では補助金を活用してボーナス等の一時金を支給することが可能となっています。

これにより、賃金の底上げが図られ、結果として人材の確保や離職率の低下に繋がると考えられます。

昨今の物価高騰により、生活費が増加し、介護職員の経済的負担が大きくなっています。

特に、食品の値上がりは、多くの職員にとって大きな問題です。

今回の補正予算を活用した介護職員の給与改善は、政府の物価高騰への対応の一環としての意味も持つものと考えられます。

介護業界の生産性向上も大きな課題であり、介護業務の効率化を図るために、職員の負担を軽減することが求められています。介護助手の雇用を促進すること等により、職員の負担を減らし、より質の高いケアを提供することも大切な取組になってきます。

職場環境改善等に向けて、下記のいずれかの取組の実施の計画又はすでに実施していることとされています。

本事業の実施主体は、厚生労働省が管轄し、各都道府県が具体的な申請受付や交付決定を行います。各自治体ごとに事業の詳細が異なるため、介護事業者の皆様におかれましては、自治体の公式発表を確認し適切な申請を行うよう注意してください。

補助金は、人件費に充てることができます。ほかにも以下のような取組も支援対象となります。

なお、パソコンや見守りセンサーなどICT機器の導入費は補助の対象外(この補助金では購入不可)となっている点に注意が必要です。

対象経費に該当するかどうかの判断は各都道府県が行うことになるため、事業計画書の内容等充実させ、的確に伝えることが大切です。

万が一気になる点などがある場合には、専門家である社会保険労務士や実施主体である都道府県に事前に相談するのが安心です。

いずれの対応とするかは事業所の判断に委ねられますが、共通して言えるのは「介護現場の職員が安心して働ける土台づくり」を後押しする点です。優秀な人材を新たに確保しやすくなり、長期的な定着率の向上にもつながると期待されることを選択下さい。

今回の補助金は、

基本的には人件費に充てる

ことが想定されています。

ここでは、具体的にどのような事業所と職員が支援の対象となるのか、解説していきます。実際に申請を検討する際には、管轄の都道府県が公表している情報や厚生労働省の通知、Q&Aをあわせて確認するようにしましょう。

本補助金を受けるためには、いくつかの要件を満たすことが求められます。

まず、介護保険サービスを提供している事業所であることが大前提となります。

さらに、「介護職員等処遇改善加算(Ⅰ~Ⅳ)」を算定していることなど、既に一定の処遇改善に取り組んでいる、あるいは取り組む準備が整っている事業所に限られます。

また、令和7年4月以降に新規開設される事業所は対象外とされるため、注意が必要です。

これらの要件を満たした上で、実際の交付可否は都道府県が審査を行い決定します。

書類に不備があると審査に時間がかかったり、場合によっては不交付となる可能性もあるので、計画書や事業所の実績、介護職員の配置状況などをしっかり整理しておきましょう。

補助金の対象となる職員は、主に介護業務に直接従事するヘルパーや介護福祉士、看護助手などです。

ただし、同じ事業所内で働く他の職員(たとえば事務員や調理スタッフなど)も、職場環境の改善や処遇向上の一環として支援対象に含めることが認められています。

具体的には、厚生労働省のQ&Aでも「介護職員以外の職員を含め、すべて対象とすることが可能」である旨記載されており、事業者側の判断配分を行うことが可能です。

令和7年4月以降に新規開設された事業所(新しくできた事業所)や、近く休止・廃止する予定の事業所は補助の対象外です。

また、介護サービスの種類によっても制限があり、居宅介護支援(ケアマネージャーによる介護プラン作成)や福祉用具貸与(介護用品のレンタル)、訪問看護など、直接介護職員が高齢者のケアを行うサービスでない事業は本事業の対象にはなりません。

つまり、介護職員が配置されていないサービス(ケアプランのみ提供する事業や、機器の貸与だけの事業など)は除かれているため留意しましょう。

気になる補助額ですが

今回の補助金ではわかりやすい

計算式に基づいて算出できます。

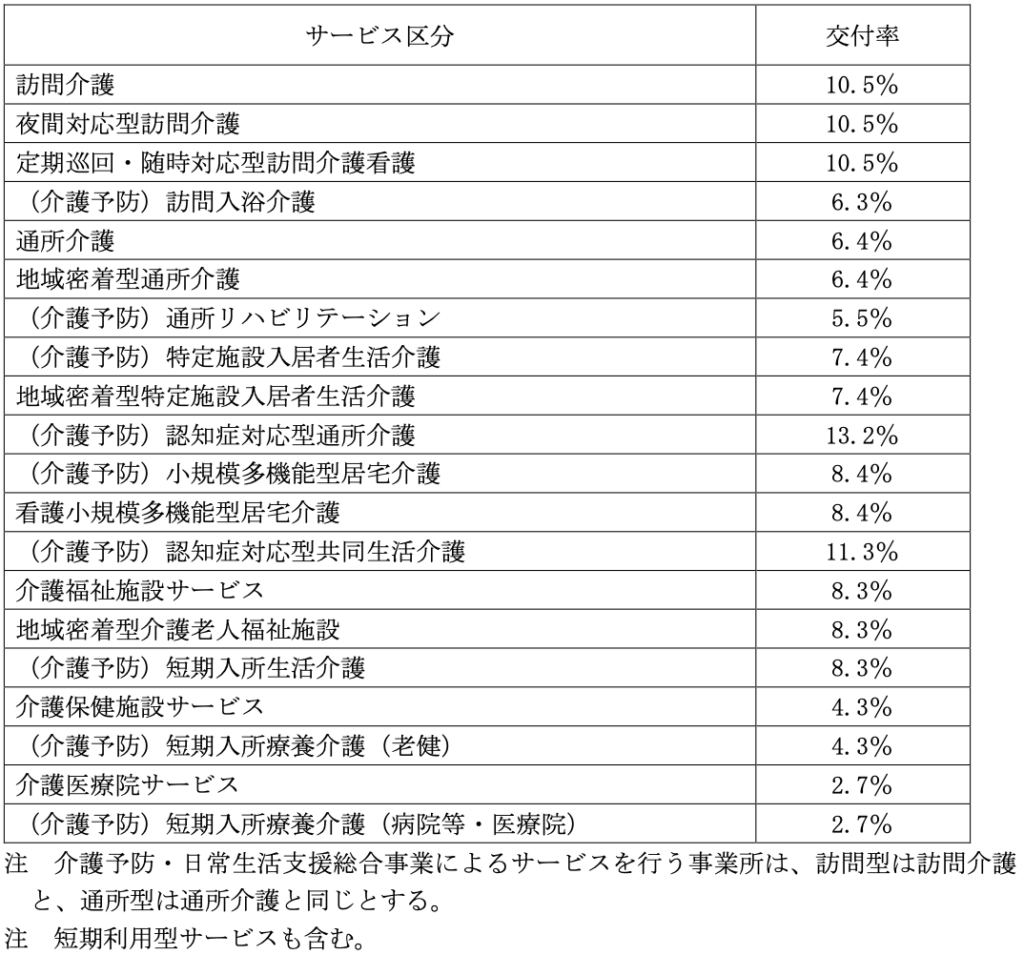

補助金の金額は、「基準月における介護サービスの総報酬額 × サービス種類ごとに定められた交付率」で算出されます。上記の基準月は、令和6年12月ですが、令和7年1月、2月、3月のいずれでも可とされています。

前の見出しでも記載しましたが、支給額は、「一月当たりの介護総報酬」に「サービス類型別交付率」を掛け合わせて算出されます。

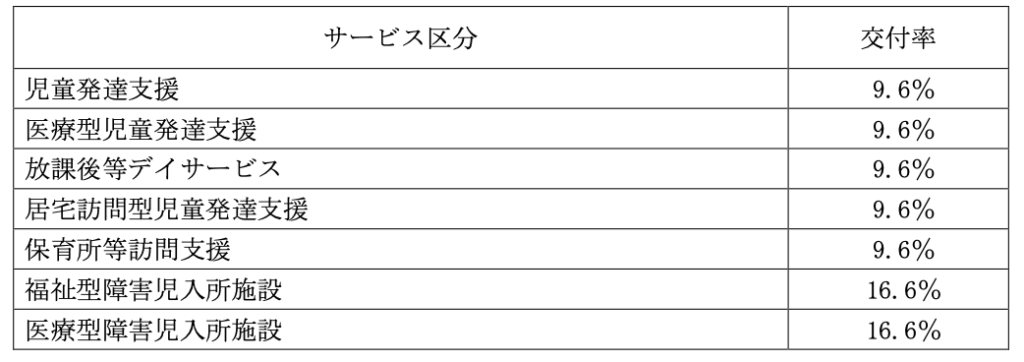

類型別交付率は訪問介護や通所介護など、サービスの種類によって異なり、標準的な配置の事業所を想定した補助水準が設定されています。

具体的には下表のようになっており、標準的な職員配置の場合に常勤職員1人あたり約5.4万円となる水準に設定されています。

表1 介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)対象サービス

表2 障害福祉人材確保・職場環境改善等事業 対象サービス

表3 障害児支援人材確保・職場環境改善等事業 対象サービス

申請期間や提出書類は都道府県ごとに異なることが多いため、まずは自治体の公式サイトを確認するようにしてください。

一般的には「介護人材確保・職場環境改善等事業計画書」の提出が求められ、どのように補助金を使うかを詳しく記載して審査を受けます。

基準月を設定し、その月の介護報酬に基づいて補助額を算定するため、どの月を選ぶかもポイントになってきます。

事業実施後は「実績報告書」の提出が必要で、計画どおりに費用を使ったか、介護職員への一時金や職場環境整備が実施されたかを確認されます。

報告内容に不備があると交付額の調整や返還を求められる場合があるため、領収書や人件費の支払い記録などの保管を徹底するようにしましょう。

補助を受け事業を実施したあとには、

きちんと実績報告が必要です。もらって

終わりではありませんので気をつけましょう。

「介護人材確保・職場環境改善等事業」は、介護業界の厳しい現状を改善するために設けられた施策であり、物価高騰や人材不足が深刻化する中、補助金を活用して職員の処遇改善と職場環境の向上を図ることは、事業者含め介護にかかわる者みなにとって意義深いものと言えるでしょう。

特に、給与引き上げや一時金支給にとどまらず、介護助手の採用や研修の充実を通じて人材育成を推進できる点は、長期的な目線で見ても重要です。

こうした補助制度を上手に活用することは、介護職員が安心して働ける環境を整備し、利用者へ高品質のサービスを提供する上でも重要です。当事務所でも、申請手続きのサポートから労務管理まで幅広くアドバイスいたしますので、お気軽にご相談いただければと思います。

「令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業の実施について」(厚生労働省老健局)

「介護人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A」(厚生労働省老健局)

「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業の実施について」(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部)

「障害児支援人材確保・職場環境改善等事業の実施について」(こども家庭庁支援局)

著者について